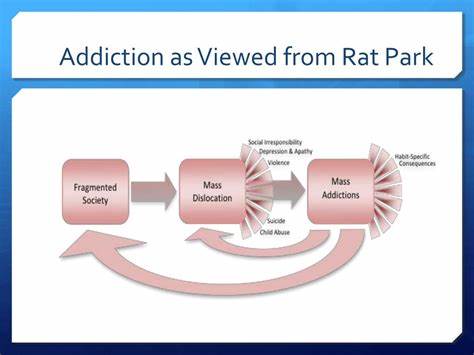

成瘾一直被传统科学解释为由某些药物本身的化学特性所决定,是一种不可抗拒的生理病态。从20世纪60年代开始,心理学家们通过动物实验特别是老鼠的药物自我给药研究,得出结论认为毒品具有极强的成瘾力,无论是人类还是动物都无法抗拒这种药物的诱惑。毒品成瘾的这种生物决定论观点一度成为社会和政策制定的主流思想基础,推动了强硬的禁毒措施和社会宣传。然而,2010年布鲁斯·亚历山大教授等人在“老鼠乐园”(Rat Park)项目中的研究成果,极大地挑战了这一传统认知,带来了对成瘾新视角的深刻反思。 “老鼠乐园”实验的核心理念是将被隔离的传统动物实验中的白鼠,放入一个富含社交、运动和娱乐设施的宽敞环境中,让它们拥有相对自然和丰富的生活条件。研究团队观察发现,那些生活在孤立狭小笼子中的白鼠,容易大量摄取含有毒品的水溶液,而在乐园环境中自由、社交丰富的老鼠几乎不主动摄取毒品。

这表明,动物摄入毒品的行为与其所处的环境密切相关,而不仅仅是由毒品本身的成瘾性所驱动。 这一实验发现极具革命意义。首要反思是,长期被隔离和剥夺正常社会活动和刺激的动物,因缺乏正常的社会连接和精神满足,才会更容易寻求“麻醉”自我的毒品。换言之,社会孤立、心理压力、环境匮乏才是成瘾的温床。这一观点打破了单纯将毒品视为“魔鬼物质”的传统框架,强调了社会环境与心理因素在成瘾形成过程中的关键作用。 研究团队基于实验结果,对人类社会中的成瘾现象进行了类比与深度分析。

尤其在殖民历史背景下的原住民社区,其文化破坏、土地流失、家庭分离以及语言和传统习俗的禁止,极大地破坏了这些社群的社会结构和文化认同感。结果造成的精神痛苦和社会隔离是导致他们酒精及其他成瘾行为普遍爆发的重要原因。尽管早期殖民者试图以“基因弱点”解释原住民的酗酒问题,但事实上,文化断裂与社会孤立才是根本因素。这种情况在人类社会中多次重演,反映了环境与社会支持系统的缺失,如何助推成瘾问题激增。 “老鼠乐园”的观点同样扩展到现代都市环境的成瘾浪潮。如今的社会往往强调个人主义和竞争,社会关系频繁断裂,传统纽带和社区归属感弱化。

许多人体验到类似被“关笼”的社会孤立感,精神空虚和情感匮乏使得成瘾行为成为一种短暂的逃避和自我麻醉方式。无论是对毒品、酒精、网络、电子游戏、博彩还是其他行为成瘾,这一理论都为理解背后的心理与社会根源提供了框架,而非仅仅将成瘾视为问题个体的道德失败或生理病症。 这一转变不仅具有理论价值,也对成瘾治疗和社会政策提出了挑战。单纯依靠戒断药物或惩罚式禁毒难以奏效,因为它未能解决个体成瘾背后的社会孤立与精神痛苦。成瘾的根治应关注重建社会联系、增强文化认同、促进心理健康和创造支持性社区环境。正如“老鼠乐园”所示,给予个体一个充满希望与归属感的生活环境,成瘾行为才会显著减少甚至消失。

亚历山大教授后来通过人类历史和人类学研究进一步佐证了这一观点,指出“贫困的心灵”是现代成瘾泛滥的深层成因。社会和文化切割不仅带来物质上的贫困,更导致精神的断裂。全球化、资本主义市场的快速扩张和现代生活的快节奏不可避免地带来个体化和异化,形成广泛的心理与社会孤立,从而滋生成瘾的土壤。 从“老鼠乐园”到对现代社会的深层剖析,成瘾不再简单是一种药物病理学问题,而是一种与社会环境和精神状态紧密联系的复杂社会现象。它要求我们重新审视社会结构、文化认同和人际关系的价值与作用,理性理解成瘾个案背后的生活故事和心理创伤。 这也启示政策和大众反思,当务之急是打造更多包容支持的社区,减缓社会的切割与疏离,促进个体情感联结与精神健康。

只有从根源改善社会环境,提升人们的社会归属感与生活意义,才能真正扭转成瘾蔓延的趋势。否则,治标不治本的药物管控和孤立戒毒只能带来短暂成效,难以解决全球愈发严峻的成瘾挑战。 “老鼠乐园”的研究还提醒科学界,实验设计和理论假设必须关注个体所处的社会与文化背景,简单的动物实验无法完全揭示人类行为的复杂原因。承认人类的社会性和精神需求,是成瘾研究和治疗革新的基础。 综上所述,“老鼠乐园”不仅是一个关于动物行为的心理实验,更是对成瘾理解模式的颠覆,促使人们关注身处孤立环境中个体的精神苦痛和社会联系缺失。它为重新定义和应对成瘾问题提供了切实可行的方向,强调通过改善个体的生活条件和社会支持系统,能够有效减少成瘾发生。

这一理念在当今社会不但有科学依据,更具人文关怀意义,或许是未来解决成瘾流行的关键所在。