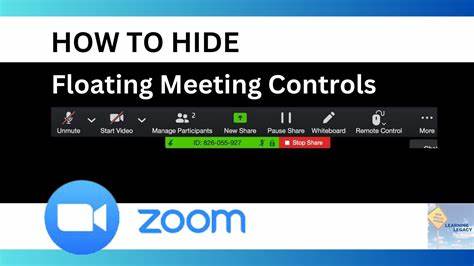

在数字时代,设备和应用软件日趋复杂,功能不断增加,界面设计面临巨大挑战。为了在有限的屏幕空间内兼顾功能多样性,不少设计师选择将部分控制元素隐藏起来,以保持界面的简洁与美观。然而,这种隐藏控件的设计趋势对用户的使用体验带来了严重影响,尤其对于新手和非专业用户来说,操作复杂度和学习成本明显提升,阻碍了产品的广泛接受度和便捷使用。界面隐藏控件究竟带来了哪些问题?又为何设计师仍然乐此不疲地采用?本文将深入剖析隐藏控件影响可用性的本质,探寻设计者应如何平衡功能数量与界面可操作性的关系。界面设计中的“知识分布”理论为理解此现象提供了关键视角。1960年代,Douglas Engelbart博士首次提出“知识在世界中”与“知识在脑中”的概念,强调将必要操作信息放置于用户可见之处能够降低操作负担。

后经Donald Norman在《日常事物的心理学》中将其发扬光大,指出良好设计的界面应让用户通过识别而非记忆来完成操作。如传统的下拉菜单完全体现了知识在世界中的理念,用户只需浏览即可找到所需操作,无需记忆复杂指令。但随着设备功能的丰富,隐藏控件的数量迅猛增长,许多操作转换为“知识在脑中”,迫使用户记住某种手势、按键组合或系统状态,从而大大增加了使用门槛。以智能手机为例,常见功能比如打开手电筒,需要用户熟知特定的手势操作——如在iPhone屏幕特定边角向上滑动打开控制中心。并且这些操作毫无显著提示,未提供明显的引导和反馈,普通用户只能依赖于手册、网络或他人传授,这与“可见即可用”的设计原则相悖。不仅如此,隐藏控件在汽车、家居智能设备等场景同样普遍存在,甚至带来安全隐患。

用户可能因不熟悉隐蔽的操作方式而错过关键功能,或在紧急情况下无法迅速正确地进行操作。例如某些车辆的车门锁系统,一方面按钮位置难以察觉,另一方面锁定功能往往需要长按特定按键,这种组合不仅增加了实际使用难度,还令用户产生焦虑和不满感。隐藏控件的出现,部分归结于设备多功能化和设计美学的诉求。随着功能不断堆积,屏幕空间有限,设计师需要在展示所有功能控件与保持界面简洁之间做出权衡。为了避免界面过于拥挤,设计师倾向于启用手势、长按、多重功能按键等隐性交互方式,以节省空间。然而,这种设计代价是牺牲了控件的可发现性与操作直观性,尤其对于初次使用者而言,是一种不友好的体验。

此外,隐藏控件的设计者往往期望用户通过“探索”或“学习”来掌握操作,但现实中用户对“隐秘操作”的兴趣不足,更关注快速高效完成任务,这种假设与用户心理存在较大脱节。相较之下,任务关键以及结构复杂的系统往往避免采用隐藏控制。航空航天、医疗设备等领域对于界面控件的可见性、可访问性要求极高,任何隐藏或模糊的操作都可能导致严重后果。因此这些领域实施了具体、持久且显著的物理或虚拟控件设计,保障用户能够毫不费力地完成操作。这样的设计理念值得消费级产品借鉴。为改善隐藏控件带来的负面影响,设计师及厂商应重新审视界面设计原则,务必将控制功能的“可发现性”放在首位。

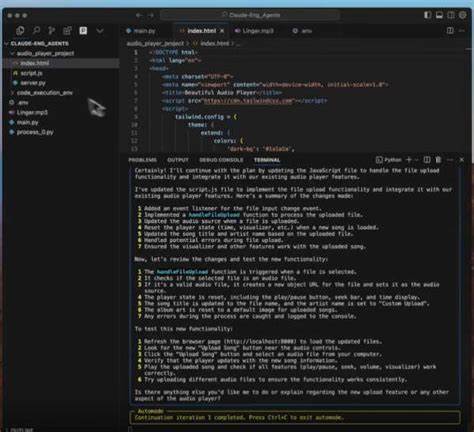

首先,在设计时需要充分考虑用户的认知负荷,尤其针对非专业和新手用户,应避免依赖记忆和复杂手势。所有重要功能应以显著且统一的界面元素呈现,方便用户快速识别和使用。其次,采用动态显示控件的策略,只有在用户需求出现时控件才会出现,既节省空间又提高操作效率。此举既响应了Mark Weiser关于消失计算的理念,又兼顾了用户对可控性交互的诉求。再次,增强界面反馈和引导。例如通过动画提示、图标变化和简易提示语,帮助用户理解界面状态和操作方式,降低误操作概率。

最后,设计过程中广泛采纳用户测试和反馈,了解隐藏控件对于实际用户的影响,及时调整设计方案。总而言之,随着智能设备功能的日益丰富,隐藏控件数量激增已成为难以回避的趋势。然而,过度依赖隐藏控件极大地削弱了设备的易用性和用户体验,带来了诸多操作障碍与负面情绪。设计师需要回归“知识在世界”原则,秉持可视化和可发现性理念,在有限的空间内科学布局功能控件,让广大用户不再被隐藏控件困扰,能真正享受到现代科技带来的便利与乐趣。未来,伴随着人机交互技术的不断进步,期望界面设计能够实现智能识别用户意图、智能展现相应控件,平衡界面简洁与功能全面,实现用户体验的质的飞跃。只有如此,科技产品才能真正普惠大众,发挥其最大价值。

。