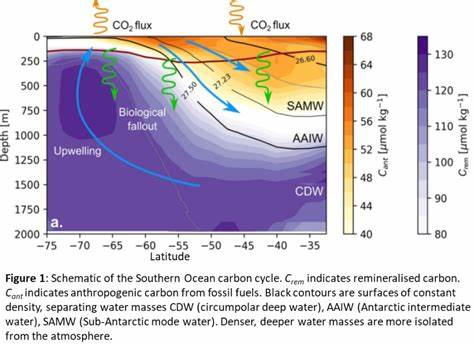

南大洋作为地球上面积最大的环流体系之一,长期以来凭借其独特的地理位置和极端气候条件,扮演着全球气候调节的重要角色。近年来,科学家通过卫星观测技术的突破,发现南大洋水体结构出现了前所未有的深刻变化,这一发现不仅挑战了传统气候模型的预判,也引发了全球气候变化影响的新一轮重估。自2016年以来,南极环流区的表层海水盐度持续上升,这一趋势与此前气候模型预测的表层海水淡化现象截然相反,表明南大洋的海洋动力学和平衡正在发生剧烈调整。该现象的核心在于,靠近海冰边缘的淡水表层被盐度更高的水体所取代,这不仅改变了海水密度结构,还增强了表层水与深层暖水之间的交换。盐度的增加促使更热的深层海水向上输送,导致海冰加速融化和海洋表层热量的迅速释放。这一过程不仅加速了局部海冰的退缩,也可能影响碳的循环,促使更多的二氧化碳从海洋释放到大气中,加剧温室效应。

卫星数据处理技术的进步,尤其是欧洲空间局欧空局SMOS卫星及其定制处理器的应用,使得对南极极端环境的高质量盐度数据监测成为可能。此前,由于极地海冰动态复杂且温度极低,卫星对该区域的海洋表层盐度监测存在诸多技术障碍。如今,借助这些创新技术,科学家们得以追踪到盐度升高及其带来的多方面影响,有效揭示了长时间内不易观察到的气候系统微妙变化。除了加剧南极地区的海冰消退,还可能对全球洋流系统产生连锁反应。南大洋与大西洋经向翻转环流(AMOC)等其他关键洋流系统相互联系,一旦南大洋的盐度结构和海冰覆盖发生改变,可能诱发这些大型环流系统的动荡与重组。AMOC的稳定性对于欧洲及北半球气候具有决定性影响,其潜在衰退或崩溃将引发极端气候事件增多和季节性变化异常。

此外,随着南大洋上层盐度提升,密度梯度变化也会影响海洋生物的生态环境。某些生物种群对盐度和温度的敏感度极高,生态系统健康可能因此受到干扰,进而影响全球渔业资源和碳汇功能。面对南大洋结构的深刻变化,研究团队纷纷呼吁加强对极地环境的持续监测和研究投入。欧洲空间局2025年启动的ARCTIC-FLOW和CCI OSHF项目,分别针对北极淡水和密度流动以及海洋表面热通量展开深入研究,意在通过卫星技术及模型创新,构建更加精准和及时的气候预警系统。专家指出,当全球目光多聚焦于北大西洋环流的变化风险时,南大洋的迅速转变同样值得警觉。南极偏远地区的环境信号往往会被忽视,但其气候反馈机制却有可能放大并加速全球气候变化的进程。

奥尔梅多等科研人员强调,当前全球正跨越多项气候临界点,利用先进卫星技术所获数据为人类提供了前所未有的洞察力,帮助预测和应对未来极端气候挑战。总之,南大洋盐度的非预期上升和海冰覆盖的快速减少,标志着全球气候系统中一个新的动态阶段,其影响超越区域范围,具有深远且多维度的全球意义。未来围绕南大洋变迁的科学研究和技术发展,将成为理解全球气候变迁路径,制定有效气候政策和应对策略的关键指南。