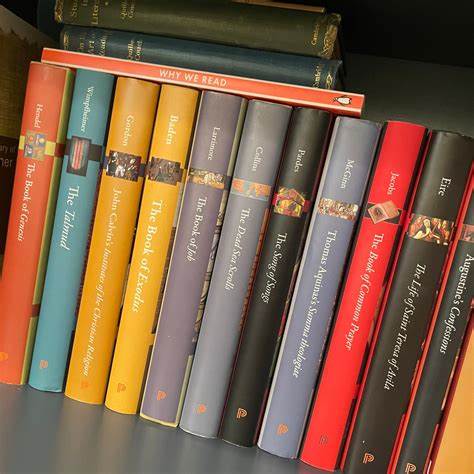

在人类生活中,决策无处不在,尤其是那些复杂难解、影响深远的抉择,例如婚姻、亲人赡养、事业转变、政策调整,甚至生活地的搬迁或职业的变化。面对这些问题,我们常常感到困惑和无力,因为它们远非简单的二元选择,而是包含着种种潜在变量和连锁反应,难以用明确的方程式或公式去计算和预测。正是在这样的情境下,阅读,特别是小说,展现出非凡的力量。斯蒂文·约翰逊在其著作《有远见》中提出了一个独特的观点:小说不仅提供娱乐,更是我们进行现实人生复杂决策排练的虚拟空间。通过深入体察小说中人物纠结的思考历程和情感波动,我们实际上在训练自己的心智,积累模拟未来情境的经验和智慧。乔治·艾略特的《米德尔马契》便是这一理念的最佳例证。

书中的多维度人物在面对情感、理想、社会压力等多重因素时的挣扎,逼真地呈现了现实生活中无法避免的复杂抉择,让读者得以共情并反思自身的选择。现代科技界领袖如Stripe CEO帕特里克·科里森也曾公开分享其深度阅读十部经典小说的经验,虽然他初抱怀疑态度,不确定小说能否提升个人道德,但他承认这些作品能够培养对卓越思想和人性维度的深刻理解。小说之所以能发挥如此影响力,部分源于其为人类心理模拟提供了广阔的视野。我们的头脑天生善于创造未来情境的影像和推演,小说正是这种能力的扩展。它们让我们“跳伞”进入他人的精神世界,观察其情绪和认知变化,收集更多关于人类行为的“数据”,从而丰富自身的判断基础。更深层次的,则是伟大作家能将角色的内心戏码与社会政治、技术发展、文化风气等外部因素紧密联结,构筑出一个多元立体的叙事网络。

这种结构让读者得以全面理解影响决策的多重维度,使得小说不仅仅是情节的陈述,更成为复杂生活质感的再现。阅读时,个体不仅是观察者,更是在虚构世界中进行选择和推演的参与者,仿佛亲身体验相同的环境下该如何抉择,进而获得应对现实的心理准备。除了认知方面的益处,小说同样具备深刻的道德启示作用。哲学家马蒂娜·奥兰迪指出,由于小说将读者带入他人生活的情境中,它绕过了理性辩证的防御机制,使我们更容易意识到自身的缺点和不足。当我们面对直接批评时往往会本能地辩解和抗拒,但当缺点通过故事角色的命运展现时,我们能保持客观,降低防御,从而产生真正的自我审视。换言之,小说通过“沉浸体验”让人与批评者站在同一阵线,促进道德敏感度的提升。

这种转变并不依赖于剧烈的顿悟,而是通过反复的阅读和内化逐渐实现。阅读经典作品时,谦虚和耐心尤为重要。文学专家吉蒂·赫尔米克提醒我们,若不喜某部伟大作品的风格或背景,很可能是自己尚未准备好去理解它,文学正如米尔恩所说的那样,不是我们去评判,而是作品反过来审视我们自身。承认自身背景和品味的局限,是通往道德和审美提升的重要步骤。除了心智和道德的成长,书籍对情感创伤和心理困境的疗愈作用也倍受关注。书疗法虽未必灵丹妙药,但许多实践者和患者体验到通过阅读获得的慰藉与重新定位个人痛苦的机会。

正如作家科迪·德利斯特拉蒂在面对母亲去世时,通过文学作品理解悲伤的普遍性,重新诠释自己的丧亲之痛,感受到不再孤立无援。类似地,文学对应对自然灾害等创伤经历也提供了心灵的寄托和认知的框架。然而,阅读的力量亦非单向向善。文学作品也可能引发负面效应。“维特效应”便是因小说《少年维特的烦恼》中主人公自杀,引发部分读者仿效的典型案例。虽然其影响层面存在争议,但不可忽视的是,书籍如人与人之间的关系一样,具有同时构建和破坏的潜能。

塔拉·伊莎贝拉·伯顿在《Aeon》提出,接受书籍可能导致心灵伤害,是尊重其力量的重要表现。只有承认书籍可能带来破坏,我们才能真正信任它们的修复功能。小说的魅力部分在于“叙事性”,亦即事情依赖于故事才能被理解的程度。文学批评家盖瑞·索尔·莫尔森指出,宇宙中的诸多现象如火星轨道可用科学法则精确描述,因而“叙事性”接近零。然而诸多人类伦理难题和个人抉择,因涉及无法预测的心理与社会因素,叙事性极高。人类用故事解释生活的复杂性,在无法简单套用公式的情境中寻找意义。

科学和文学并非对立,而是相辅相成。科学帮助我们理解自然法则,文学则辅导我们探索情感与道德的复杂网络。人生的深层困境通常无法用理科语言完全解答,正是这些故事帮助我们建构理解的桥梁。综上所述,阅读不仅拓宽视野,丰富心智,更深刻地影响我们的道德感和情感体验。它像一面镜子,既反映出我们的软弱与偏见,也潜移默化地引导我们成长。借助小说的模拟平台,我们能更有效地面对现实的复杂性,将书页上的故事转化为活生生的人生智慧。

无论是通过角色的心理探索,还是对社会背景的感知,文学都塑造了我们对自己及他人的理解,为我们提供了心灵的剧场和决策的试验场。阅读的力量不仅是知识的积累,更是自我救赎和生存智慧的提升之路。