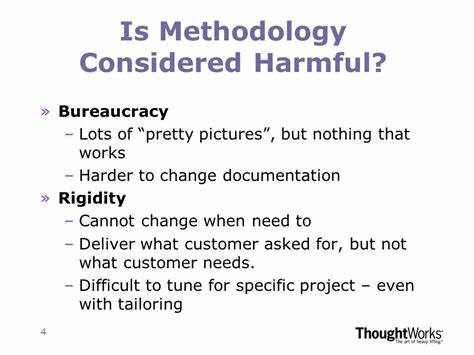

1968年,计算机科学家埃兹格尔·迪克斯特拉发表了那篇著名的“Go To Statement Considered Harmful”文章,主张程序中的跳转语句导致程序流程混乱,应当避免。如今,类似的观点开始出现在技术文档领域——有人提出,传统的技术文档正在变得越来越有害。要理解这一观点,首先需要明白文档在软件开发中的角色和本质。技术文档本质上是对代码的理解和解释,是工程师花费大量时间分析源代码后的“缓存”。在计算机系统设计中,缓存是一种将计算结果存储供未来快速访问的机制,虽然提升效率,但存在过时和错误的风险。技术文档则是人类的“缓存”,它将对代码的理解以文字形式保存下来,试图为后续开发者节省重新理解代码的时间和认知成本。

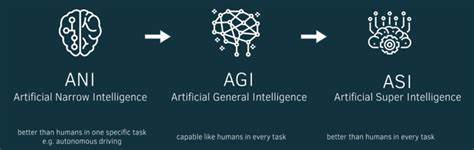

几十年来,这种做法被广泛接受,因为纯看代码的成本过高,尤其是在大型复杂项目中。然而,这一形势正在发生改变。近期的人工智能模型,如Gemini,已经能够处理数百万标记的大规模上下文,具备即时理解和生成代码说明的能力。与过去相比,从代码到解释的“即时计算”成本大幅降低。传统的文档“缓存”不再那么有必要,甚至可能因内容陈旧、不准确或与实际代码不同步而带来误导和风险。由此引发的安全隐患和开发效率下降,无疑是对项目的“伤害”。

不难想象,如果团队成员更加依赖静态文档而非直接检视源代码,理解层面就可能出现偏差,错误也可能被隐匿。更糟的是,当文档未能及时更新时,整个代码库的协作效率甚至系统稳定性都将受损。面对这种局面,越来越多的人提出,我们应当逐步减少对传统技术文档的依赖。相比于阅读冗长的README.md文件,新入职的工程师应当借助智能AI助手直接在代码目录中提问、即时获得代码功能、接口和限制的解释。人工智能不仅可以实时学习和理解代码,还能动态生成解释,保证信息的高精准度和实时性。更关键的是,AI能够辅助追踪代码演变和环境变化,避免“缓存”在静态文件中产生的过时情况。

至于代码背后的架构理念、设计权衡和业务逻辑等“为什么”的层面内容,目前仍然需要深度沟通和文档支持,但随着技术发展,这部分的记录方式也将逐渐转移到动态、智能的系统中,不再依赖传统的书面文档。虽然现在的AI模型仍不完美,偶尔会出现理解错误或误导性解释,但它们正快速进步,预示着传统文档的时代即将结束。企业和开发者应当积极拥抱这一变革,将资源更多地投入到构建稳定、智能和实时的知识管理系统中。现实中,技术文档被认为是知识沉淀和交流的桥梁,但如果因过度依赖反而带来错误和混乱,就无法称之为有效的桥梁。随着开发模式的多样化和复杂度的提升,单纯的文字文档很难满足快速变化的需求。未来的解决方案应融合AI及自动化工具,形成代码本身与解释、架构设计的无缝联动。

我们还可以预见到,代码管理平台将深度整合智能助手,实现即时代码解读、质量检测和知识共享,真正做到源头与解读的同步更新。这不仅将提高工作效率,也极大地促进知识的准确传承和创新能力的释放。总的来看,技术文档作为传统的“缓存”模式,正面临被智能即时计算替代的风险。随着AI技术进步带来的认知成本下降,依赖静态文档将被视为落后的做法。未来软件工程领域的知识管理,会更依赖动态、智能和可交互的系统,为开发团队带来更高的灵活性和准确性。技术文档的终结并非意味着知识的消失,而是知识表达和获取方式的革新。

拥抱这一变革,将让软件开发迈入一个更加高效、智能、可靠的新纪元。