飞行记录仪,又被人们俗称为“黑匣子”,实际上其颜色是鲜艳的橙色,目的是为了在事故现场能够迅速被发现。它作为航空飞行中的重要电子记录设备,主要承担着记录飞行器关键操作数据和飞行员驾驶舱的声音信息,为航空事故或事件的调查提供宝贵的线索。飞行记录仪的发展和完善,不仅大大提升了航空安全水平,还推动了航空技术的进步,是现代航天事业不可或缺的安全保障装置。 飞行记录仪诞生的历史可以追溯到上世纪中叶,最早由澳大利亚科学家大卫·沃伦于1953年提出设计理念,并于1956年制造出原型机。该设备不同于之前的仅能记录仪表数据的记录器,创新地将驾驶舱内的音频信息也同步捕捉,为事故调查开辟了新的路径。在此之前,法国、英国和苏联等国均有飞行数据记录器的研发尝试,但多限于仪表数据的单纯记录,未能涵盖声音信息。

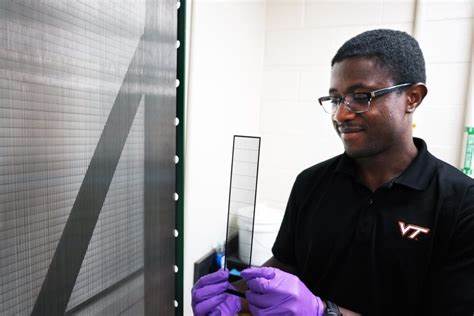

飞行数据记录器(FDR)与驾驶舱语音记录器(CVR)是飞行记录仪的核心组成部分。飞行数据记录器负责记录飞机的各种飞行参数,包括速度、高度、姿态控制、引擎输出等,参数多达几十项甚至更多,且以秒为单位进行高频率采样。驾驶舱语音记录器则会录下飞行员之间的对话、无线电通讯以及驾驶舱内的环境声音。两者的结合带来了更为详尽的飞行状态信息,为事故还原提供立体视角。 从结构设计来看,飞行记录仪通常采用耐高温、抗冲击材料制成,其外壳需满足极端环境下的安全指标,能够承受数千倍重力的冲击以及上千摄氏度的火焰燃烧。设备多安置于飞机机尾,这部分结构相对坚固,事故中更易保护设备完整。

同时,附带的水下定位信标可以在飞机坠海时发出信号,帮助搜寻和回收设备,保证数据的及时获取。 对于录音持续时间和数据保存的要求,飞行记录仪在不断升级。例如,过去驾驶舱语音记录仪录音仅限30分钟,随着各类事故调查经验的积累,现多能够保存至少2小时音频,部分地区甚至推行最长达25小时的录音时间,确保关键数据不被覆盖。数据的存储也从最初的磁带和磁丝,逐步转向固态存储芯片,提升了抗震动性和稳定性,减轻设备重量且便于数据读取。 国际上,飞行记录仪的使用和性能由国际民用航空组织(ICAO)以及各国民航局严格监管。根据 欧洲民用航空装备组织(EUROCAE)规定的ED-112标准,飞行记录仪必须满足精确的数据采集、储存及抗损毁能力。

同时,美国联邦航空管理局(FAA)和欧洲航空安全局(EASA)对相关设备的适用范围和技术规格制定了细则,要求航空公司定期对设备进行检测和维护,确保机载飞行记录仪始终处于有效记录状态。 随着科技的发展,飞行记录仪的设计理念也在不断革新。现代飞机开始采用集成式的录音和数据记录设备,将FDR和CVR功能合二为一,便于安装维护,并提升抗灾害性能。一些新一代设备还加入了紧急供电系统,即使在飞机电力中断的状态下,也能保证关键时刻的数据稳妥保存。 近年来,航空界针对飞行记录仪提出了更多前沿性的要求,例如可抛射式黑匣子。这种设备能在事故前由系统自动弹出,依靠浮力或降落伞实现安全着陆,使得搜寻更加便捷,有效避免设备被摧毁后的数据丢失。

此外,针对2014年马来西亚航空370号航班失踪事件,业界积极探讨将飞行数据进行实时无线传输的可能,以打破物理回收的局限,缩短事故调查的时间窗口。 飞行记录仪的重要性不仅仅体现在事故调查上,还为常规飞行提供了数据支持。通过快速访问记录器(QAR)等辅助设备,航空公司能够监测飞行操作的安全性,提前预警潜在风险,辅助飞行员培训和机务维护,从而全方位提升航空运营的安全保障。 未来,随着人工智能、大数据和云计算技术的融入,飞行记录仪数据的分析和应用将变得更加智能化和自动化。自动异常检测和趋势预测将提高预防事故的能力,数据实时分析甚至有望实现对飞行安全的在线监控。图像记录器和驾驶舱视频录像设备的引入,也为飞行环境提供了视觉层面的信息补充,进一步丰富事故调查的视角。

综上所述,飞行记录仪作为航空业的核心安全设备,经历了从机械到电子再到数字化的演变过程。它不仅记录了飞行的历史,更是挽救生命、推动安全进步的关键工具。未来,随着技术不断突破和行业标准的提升,飞行记录仪将在保障空中旅程中发挥愈发重要的作用,成为航空安全不可缺少的守护者。