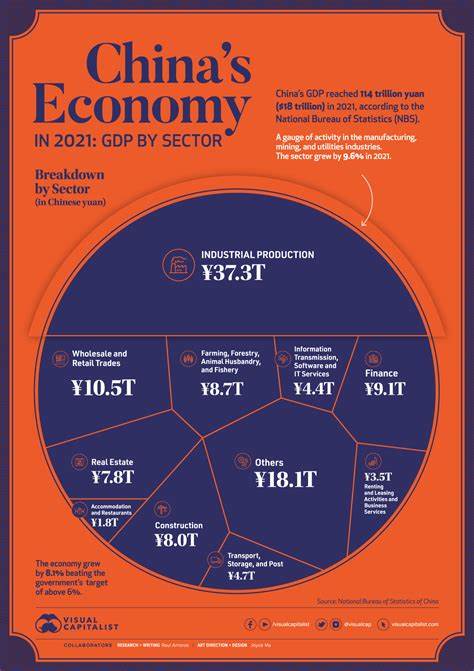

在全球经济一体化的背景下,中国的消费经济正经历着前所未有的转型。由于中美贸易摩擦的加剧和不断上升的关税,许多人开始怀疑这种消费模式是否能持续发展。本文将探讨中国消费经济的现状、面临的挑战以及政府的刺激政策能否有效应对关税带来的负面影响。 首先,要理解中国消费经济的现状。近年来,中国经济的增长越来越依赖消费驱动,尤其是内需的增强。根据国家统计局数据显示,2022年,中国社会消费品零售总额突破44万亿元,同比增长了5.1%。

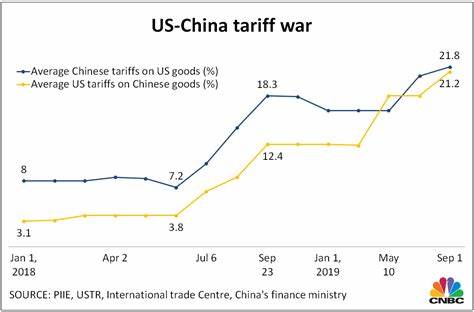

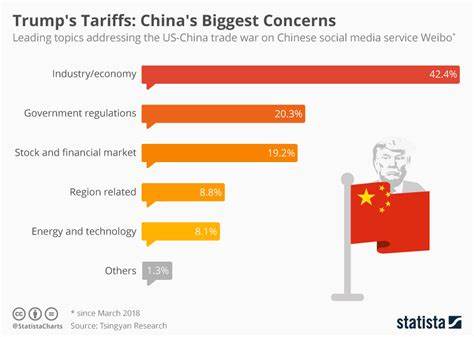

这种增长主要得益于中产阶级的快速崛起和消费结构的升级,消费者对高品质和多样化产品的需求日益增加。 然而,随着中美贸易战的不断升级,中国制造的出口面临着越来越多的关税压力。这使得许多企业不得不提高价格来维持利润,最终将成本转嫁给消费者。根据专家分析,关税的上升可能导致部分行业的成本增加,同时也会影响到消费者的购买意愿。尽管整体消费水平相对稳定,但一些低附加值的商品可能会受到影响,导致消费需求的波动。 为了应对这一挑战,中国政府已经开始实施一系列刺激政策,旨在激励消费和投资以促进经济增长。

其中,减税和增加财政支出的措施被认为是关键。这些政策不仅能够减少企业和消费者的负担,也为市场注入了新的活力。例如,在2023年,政府推出了一项针对小微企业的税收减免政策,同时鼓励创新和升级,以提升竞争力。 然而,政策的效果并非立竿见影。经济学家指出,刺激政策的实施需要时间,而在此期间,企业与消费者的信心也至关重要。尽管政府已采取措施,但高关税可能引发的通货膨胀及生活成本的上升,仍然可能压制消费者的购物热情。

消费者在面对不确定的经济环境时,或许会更倾向于节省开支,而非进行消费。 此外,外部经济环境的不确定性也是消费经济的一大挑战。例如,美国经济的波动,全球供应链的不稳定等,都会对中国的消费市场产生直接或间接的影响。在全球经济放缓的背景下,中国的出口面临压力,企业可能会因此减少生产,最终影响国内就业和居民收入,从而影响消费。 面对这些挑战,中国的消费经济未来发展仍需寻找出路。除了政策刺激,提升国内消费信心也显得尤为重要。

政府可以通过加强社会保障体系、提高居民收入水平和促进就业等方式,增强消费者的安全感与信心。只有当消费者愿意消费时,经济才能够真正复苏。 在这个过程中,数字经济和消费升级将是不可或缺的因素。随着互联网的发展,在线购物、短视频带货、直播电商等新兴模式层出不穷,成为推动消费增长的重要动力。特别是在疫情之后,消费者的消费习惯发生了很大变化,选择线上消费的比例大幅提高,不少企业也积极转型,利用数字工具提升销售效果。 同时,中国的年轻一代在消费市场中扮演着越来越重要的角色。

这一代人更注重品牌价值和消费体验,更倾向于为高品质和个性化服务买单。因此,企业在制定市场策略时,必须深入了解目标消费群体,满足他们的需求,以保持市场竞争力。 总结来说,中国的消费经济在面临关税上升和外部经济压力的情况下,虽然存在一定的挑战,但通过政策刺激、提升信心和数字化转型等措施,仍然有望维持增长。未来的消费市场将会更加多元化,充满机遇。在激烈的市场竞争中,那些能够适应变化、快速响应消费者需求的企业,将会在这场经济大战中脱颖而出。