在二战的硝烟弥漫中,盟军为攻克纳粹德国构筑的防御体系大西洋壁垒,曾打造出一个极具创新与疯狂意味的武器——潘詹德拉姆(Panjandrum)。这款被称作“巨型烟火”的装置,集合了当时尖端的工程技术与非凡的想象力,目标是在诺曼底登陆前夕,以一种前所未有的方式摧毁德国坚固的海岸防线,为盟军登陆作战铺路。然而,潘詹德拉姆虽然创意十足,却因种种技术缺陷最终未能投入实战,背后却隐藏着丰富的历史与科技价值。 在欧洲战场上,占领法国海岸的德国人竭尽全力修筑大西洋壁垒,用混凝土堡垒、钢铁障碍物和地雷阵等严密防御筑起一道难以逾越的屏障,守护着重要的港口和海岸线。盟军必须在这道防线前找到突破口,才能为即将来临的诺曼底登陆创造条件。 潘詹德拉姆的研发灵感来自英国皇家海军秘密武器研发部门“千方百计小组”,这个代号为MilliWheezers and Dodgers的团队专门鼓励各种创新有时近乎疯狂的武器设计。

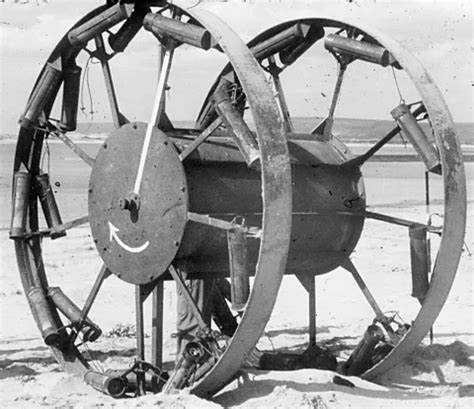

主导该项目的工程师尼维尔·舒特·挪威(Nevil Shute Norway)正是这支团队的核心成员,他同时也是英国著名作家尼维尔·舒特的本名。 潘詹德拉姆形似一个巨大的卷轴,两边装有直径高达3米的双轮,轮上均匀固定若干装有火箭燃料的火箭筒,通过点火发射产生推力,以高速向前滚动,以便将中心载有一吨炸药的钢制弹体送达防御墙前,借助巨大的爆炸力摧毁混凝土海岸炮台及障碍物。 这种设计基于一个传统的烟火——凯瑟琳轮发车(Catherine wheel),它通过火箭喷射产生旋转力量,形成炫目的视觉效果。潘詹德拉姆则放大并改良了此原理,将旋转和推进结合,试图实现一种能自行移动、速率极快的攻城武器,堪称二战时期无人作战设备的先驱原型。 起初的测试并不理想。1943年9月,在英国德文郡的海滩上,潘詹德拉姆首次公开测试,尽管成功发射,但部分火箭未能稳定运行,导致机器行驶失控,偏离预定路线。

多次调整改进后,潘詹德拉姆依然无法实现精准控制,并且安全隐患极大,测试现场甚至出现火箭脱落飞向观众的危险场面,让现场军官和工程师们忧心忡忡。 潘詹德拉姆的失败不仅源于技术不成熟,还因当时缺乏有效的导航和遥控技术,无法实现对庞大机械体的精确操纵。虽然其推进系统理论上能提供足够动力,但固体燃料火箭的点火不稳定、燃烧不均匀,使整台设备极难保持直线运动,成了一台“危险的魔鬼机器”。 尽管如此,潘詹德拉姆展示了盟军在战争中开放创新思维的勇气与魄力。它象征着那些为突破严密防御体系,敢于尝试各种突破性方案的科学家和工程师们的奋力探索,及其对未来无人武器技术发展的潜在启示。 相较于传统的爆破方式,潘詹德拉姆试图将爆破装置远距离、快速准确地送达敌防线,这是当时极为先进的概念,某种程度上预示了现代无人战斗技术的发展方向。

数字控制和微电子技术尚未问世的时代,潘詹德拉姆作为“无人进攻武器”的雏形,显示出非凡的前瞻性。 除军事角度,潘詹德拉姆背后的故事亦极具传奇色彩。设计者尼维尔·舒特·挪威本是一位享誉航空界的工程师,参与过英国著名的R100飞艇研发。战时他积极投身秘密武器项目,平日严谨的科学家变身为“奇思妙想”的实验武器制造者。而战后他以笔名发表多部畅销小说,成为备受推崇的文学巨匠。潘詹德拉姆是他跨界的奇妙注脚。

历史学家与军事专家普遍认为潘詹德拉姆虽未取得实战成功,但其研发历程昭示了科技在战争中的双刃剑属性——创新可能带来胜利,也可能失败暴露风险。盟军最终依靠“怪奇坦克”(Funnies)等创新装备,以及钢铁意志和庞大兵力,成功攻克大西洋壁垒。 近年,潘詹德拉姆的概念再次引起公众兴趣。前《神秘谋杀》(Mythbusters)主持人亚当·萨维奇曾试图重建微缩版潘詹德拉姆,探索其稳定性与推进效率。尽管仍存在控制难题,但技术改进使得历史遗留的创意获得新生命。 2009年,英国布里斯托尔的一家烟火制作公司为纪念诺曼底登陆65周年,打造了巨型潘詹德拉姆复制品,用于公共表演。

虽无爆炸装置,其壮观的火焰效果唤起了大众对这段冷战科技故事的好奇与敬意。 另有观点认为,潘詹德拉姆的公开测试带有一定的误导性质,可能是盟军为迷惑德军,分散其防御部署的一种战略假象。公开场合的频繁测试故意暴露其缺陷,制造出一种“失败”的印象,隐藏真正的进攻计划。 无论真相如何,潘詹德拉姆作为二战时期极富创造性和实验精神的象征,拓宽了军事工程的想象边界,也反映了人类在绝境中对科技的依赖与期许。如今,它作为历史文物被珍藏于帝国战争博物馆,其珍贵的影像资料和设计图纸成为军事史研究和创新工程探索的重要资源。 潘詹德拉姆的故事告诉我们,科技的发展充满了曲折和探索,失败往往孕育未来的成功。

它不仅是一件冷兵器时代的军事怪兽,更是一段跨越技术与艺术的传奇,激励当代工程师和发明家不断挑战未知,开辟未来的新天地。无论是战争年代的“巨型烟火”,还是现代无人武器的前身,潘詹德拉姆都铭刻着那个时代独有的勇气与智慧,成为永不褪色的历史记忆。