数学与音乐,这两个看似截然不同的领域,却在许多方面展现了惊人的内在联系。从古代哲学家毕达哥拉斯发现音程比例的数学规律,到现代音乐理论中对节奏和调式的数学分析,数学为音乐提供了科学的基础,同时音乐也展现了数学美的艺术表达。本文将深度探讨数学与音乐之间的复杂关系,揭示它们如何融合创造出令人震撼的艺术效果。音乐作为人类情感表达的重要载体,其韵律和节奏不仅仅是感性的呈现,更蕴含着丰富的数学规律。节拍的划分、音高的排列以及和声结构都可以通过数学模型准确描述。例如,传统的十二平均律音阶,其音程之间的频率比例采用了特定的数学分割方式,使得各音之间的转换更加流畅且和谐。

历史上,毕达哥拉斯对声音频率与弦长比例的研究是将数学应用于音乐的早期经典案例。他发现简洁的整数比例对应着悦耳的音程,这个发现奠定了西方音乐体系对和谐音程的理解基础。在文艺复兴时期,随着数学知识的普及和科学方法的发展,音乐理论更加系统化,作曲家开始运用数学原理设计复杂的音乐结构,如对位法和变奏曲。现代音乐中,数学的影响更为广泛。不仅限于传统的音阶建构和节奏划分,音乐创作与分析还引入了图论、群论和拓扑学等高级数学工具。数字信号处理技术的发展也让音乐制作实现了诸多创新,如数字调音、混音以及音效设计,这些都离不开数学算法的支撑。

在节奏的设计中,数学提供了坚实的框架。复杂的节奏模式往往基于分形结构和周期函数,赋予音乐丰富的动态变化和层次感。例如非欧几里得节奏和多重节拍的融合作为创新的表现手法,不仅拓宽了音乐的表现力,也激发了现代作曲家的创作灵感。此外,音乐中的和声分析也体现出深刻的数学特征。和弦的构成、转调以及调性中心的变化能够用代数结构清晰地描述,不同的和声模式对应不同的数学群。这种视角使得音乐理论研究更具逻辑性和系统性,推动了音乐学科向科学范畴的深入融合。

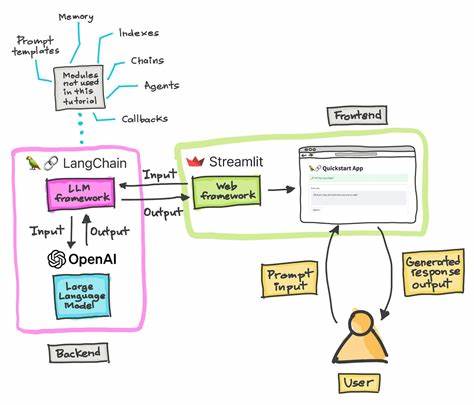

再者,在电子音乐和人工智能音乐创作领域,数学的重要性日益凸显。基于概率模型和算法生成技术,计算机能够模拟甚至超越传统人类作曲家,实现具有创造力的音乐作品。这种交叉融合不仅推动了技术进步,也引发了关于艺术本质的哲学思考。实际上,数学与音乐的结合对于教育领域具有重要意义。通过引入数学概念,音乐教育可以更好地帮助学生理解节奏、音程和旋律的结构,提升音乐鉴赏和创作能力。同时,借助音乐学习辅助数学教学,也能激发学生对抽象数学知识的兴趣,形成良好的互动效应。

总的来说,数学与音乐的关系是一种跨越科学与艺术的深度融合。数学不仅作为音乐结构和理论的基石,帮助音乐家理解和创造作品,还通过数理模型提高音乐技术的应用水平。音乐反过来为抽象的数学思想带来感性的表达,使得两者在创作和研究中不断碰撞出新的火花。未来,随着计算技术和数据科学的不断发展,数学与音乐的结合势必会更加紧密。大量新颖的音乐表现形式和创作方法正逐渐涌现,为我们揭示更加丰富多彩的艺术世界。通过理解这一跨学科领域的奥秘,人们不仅能够深化对音乐本质的认识,也能体会到数学的美妙与力量。

这种融合不仅推动了艺术创新,也促进了科学进步,展示了人类智慧不断探索和革新的精神。无论是作为艺术爱好者、科学研究者还是教育工作者,深入理解数学与音乐的奇妙联系,都将开启一扇通往更高层次认知的大门。