Go语言以其简洁高效的设计理念受到广泛欢迎,但在日常开发过程中,错误处理往往是不可避免且重复度极高的一环。惯用的Go错误处理模式是在函数调用后检查错误并立即返回,这种模式虽然清晰,但逐渐积累会产生大量冗余样板代码,影响代码的整洁度和开发效率。针对这一现状,业界出现了一种创新思路,借助代码格式化工具自动生成标准错误处理代码,从而大幅度减少手写模板的负担。传统的Go错误处理代码通常遵循“调用-判断-返回”的模式,一旦调用一个可能返回错误的函数,程序员必须紧接着写一段if语句检查error是否为nil,若不为nil则立即返回错误和相应的零值。这不仅使代码长度增加,也使得从整体上阅读函数的核心逻辑变得复杂。最近,Go社区内有技术专家提出,可以借鉴现有的代码格式化工具模型,如goimports,在自动管理导入包的基础上扩展功能,自动为被赋值但未使用的错误变量生成标准的错误判断和返回代码块。

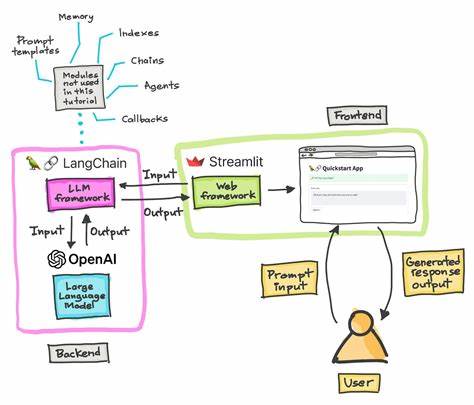

以具体代码为例,假设有一段代码只写了连续的函数调用赋值语句,而没有进行错误判断:a, err := Thing() b, err := Thing2(a) return Thing3(b)通常需要人工插入if err != nil的判断块,代码变成:a, err := Thing() if err != nil { return <零值>, err } b, err := Thing2(a) if err != nil { return <零值>, err } return Thing3(b)这里的<零值>代表函数根据返回类型对应的零值,而非文字本身。自动格式化工具能识别err变量被赋值但未被使用的情况,智能生成这些判断和返回语句,有效避免重复且枯燥的手工代码书写。实现这一效果需要对函数签名进行分析,判断返回多个值中的错误变量位置,并根据其他返回值类型生成合适的零值返回,此外还需要进行代码的控制流分析,确保自动补全的错误判断不会破坏已有逻辑结构。该自动化不仅限于命令行格式化工具,还可作为集成开发环境中的语言服务器协议(LSP)代码操作,配合gopls等工具实现更加智能和交互式的代码补全体验。程序员只需将焦点放在核心逻辑的编写,当函数调用后忽略错误使用时,代码操作建议能主动弹出,提示一键生成标准错误检查块,甚至能在已有错误块的基础上复制规则判定,提高操作一致性。虽然此方法存在一定的局限性,比如对于复杂错误处理逻辑或需特殊处理错误的场景,自动生成代码可能无法满足个性化需求,且开发者仍需对生成代码进行审查和维护,但对于大部分简单错误的标准处理场景,能极大缓解重复编写的压力,提升代码整洁和开发效率。

该思路的提出也反映了Go语言设计哲学的一种平衡。Go团队明确不打算增加语法层面的错误处理糖衣,而是鼓励利用工具链和外部扩展实现提升开发效率和代码质量。这种以工具辅助编程的理念也迎合了现代开发流程中自动化、智能化的趋势。实际应用中,开发者在引入此类自动格式化扩展时需考虑团队风格和代码审查机制,确保自动插入的错误处理符合项目整体风格,不破坏代码可读性和业务逻辑完整。未来该技术亦具备进一步拓展空间,如结合静态代码分析自动优化错误处理路径,结合测试覆盖率判断生成遗漏的错误检查,实现在代码安全与开发效率间达成更优平衡。同时,社区对该方向的探索也为其他语言类似问题提供了借鉴经验,推动编程语言生态系统向更加智能、自动化方向发展。

总结来看,借助格式化工具自动生成Go语言错误处理代码是减少低效重复任务的有效方案。它不仅减轻了程序员的编码负担,还能促进代码风格统一及代码质量提升。随着工具的完善和社区的持续关注,自动化错误处理代码生成将成为Go开发流程中值得关注和尝试的重要环节。对于关注Go语言开发效率和代码质量的开发者而言,理解并尝试此类工具的应用能带来显著收益,助力更专注于核心业务逻辑的撰写,推动高效、优雅的Go语言代码生态构建。