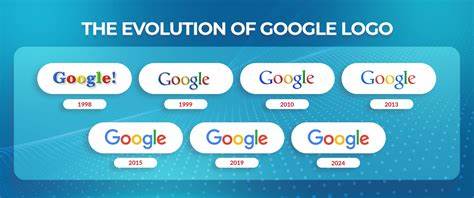

谷歌作为全球最具影响力的互联网公司之一,其曾经的使命是“组织全球信息,使其普遍可用且有用”,这一目标让无数用户受益,开创了搜索引擎革命的新篇章。然而,随着时间的推移,谷歌的形象经历了显著的转变,从早期的“不要作恶”到现在“做正确的事”,这一变化背后隐藏着更深层次的企业文化和战略调整,也揭示了谷歌在商业扩张中所暴露的权力滥用问题。 谷歌起家于互联网搜索领域,凭借PageRank算法革新了信息检索方式,将网页的重要性通过引用链接的数量和质量来评估,在短时间内赢得了市场主导地位。然而,随着占据超过全球90%的搜索市场份额,谷歌不仅掌控了信息流通的入口,还逐步渗透到视频(YouTube)、手机操作系统(Android)、广告等多维度的数字生态中,形成了一个庞大且紧密结合的生态圈。 这种高度集中化的商业模式带来了巨大的垄断风险。谷歌通过利用其市场优势,不断调整搜索算法和广告体系,实际上影响乃至操纵了公众接触信息的方式。

在搜索引擎优化行业(SEO)内众多企业依赖谷歌的流量生存的同时,谷歌则通过算法更新和规则调整,不断重塑流量分配规则,比如通过限制有机搜索结果、增加广告位,促进从免费内容到付费推广的业务转变。 谷歌的算法并非完全公开透明,且含有大量“黑匣子”式的机密内容,包括频繁的算法更新和人工干预。这导致小型企业和内容创作者经常陷入“被动适应”困境,每次算法变动都可能带来巨大商业影响,有的甚至遭遇“非纳新”——即减少超过90%的自然流量,从而无法维持运营。这样的局面让许多原本依赖优质内容获得流量的中小企业倍感压力。 谷歌对内容的改造也引发了版权争议。它通过索引和再呈现他人内容,表面上方便了用户获取信息,但随着自动化生成的摘要和知识面板等功能的普及,真正创造内容的网站流量和收益却被蚕食。

版权保护的法律框架,如《通信规范法》第230条和《数字千年版权法》为谷歌等平台提供了宽松的免责空间,这让谷歌能在法律边缘游走,而个人或小企业面临版权维权时却承受沉重压力。 更严重的是,谷歌已开始通过搜索结果和推荐系统植入意识形态倾向,这种算法操控尤其在政治和公共舆论领域表现突出。心理学家罗伯特·爱泼斯坦的“搜索引擎操纵效应(SEME)”研究表明,谷歌及其子平台YouTube的搜索结果排序和内容推荐能够在未经察觉的情况下显著影响选民偏好,甚至改变选举结果。隐性和定向的算法干预削弱了信息多样性,增强了单一叙事的传播,深化了社会的认知偏差和群体极化。 面对谷歌强大的影响力,用户和企业该如何自处?首先,在个人层面,应切实提升数字隐私意识,逐步减少对谷歌生态的依赖。采用加密邮箱(如Protonmail)、隐私保护浏览器(Brave)、VPN服务等工具,避免过度使用Gmail、Chrome浏览器和Android设备的同时被持续跟踪和数据利用。

通过自主选择替代服务,减弱谷歌对个人信息的掌控和追踪。 在商业经营层面,SEO从业者和内容平台应加大优化内容的原创性和质量,避免完全依赖谷歌流量。同时寻找多元化推广与流量获取渠道,扩展社交媒体、邮件营销和社区运营,降低单一搜索引擎算法更新带来的冲击风险。对广告投放需做到理性规划,权衡投资回报,防止被谷歌的竞价机制和广告规则束缚。 此外,社会各界应推动对谷歌等科技巨头的有效监管。通过法律层面明确界定平台责任,限制其滥用市场支配地位,特别是在内容审查、广告投放和用户数据利用方面制定更严苛的透明度和合规要求。

完善反垄断法规,将谷歌搜索索引数据视为公共资源,促进搜索算法的开放和竞争,为市场注入更多活力。 独立且规模化的第三方监测机构同样不可或缺。例如爱泼斯坦倡导的“数字观察哨”项目,通过构建多元、多地区的用户监控网络,实时揭示并公开谷歌个性化内容推送和搜索调整中的偏颇和操纵。扩大公众对算法影响力的认知和监督,将为数字民主和信息自由护航。 保护举报人权益也是遏制谷歌内部不正当行为的关键。类似前谷歌员工扎克·沃希斯揭露的内部文件,被视为揭开企业黑幕的重要突破口。

建立健全的法律机制,保障技术人员和内部员工勇于曝光滥用行为,有利于推动更公平公正的互联网治理。 最后,从根本上说,互联网的信息环境需要不断拓宽视野,确保信息源多样,尊重观点包容性。过度依赖单一搜索引擎或平台,会导致视角狭隘和控制权过集中。用户应积极寻求多渠道、多角度的信息获取路径,避免被算法推荐的“信息茧房”所束缚。推动信息的自由流通,让真相在更丰富开放的思想市场中自然浮现,才是维护互联网生态健康的最终出路。 谷歌的“恶化”并非孤立现象,它是科技巨头走向商业霸权与信息控制的缩影。

尽管谷歌仍为全球数亿用户带来便利,但其权力的集中和滥用提醒我们,任何技术服务都需警惕权力腐蚀。用户、企业和监管者共同承担责任,采取切实行动,才能有效遏制谷歌等平台的负面影响,推动互联网回归开放公正,守护数字时代的自由与创新。