近年来,随着游戏产业的飞速发展和技术的不断进步,游戏制作的复杂程度和制作成本都大幅增加。大型3A级作品不仅在画面表现力上下足功夫,剧情深度、游戏机制创新以及在线服务支持等方面的投入也愈发庞大。然而,尽管制作投入大幅增加,游戏售价却长期保持在60美元的水平,这也曾一度引发业界关于价格调整的讨论。2020年代中期,随着通货膨胀率的攀升和开发成本的陡增,一些游戏发行商尝试将新作售价提升至80美元,希望借此缓解收入压力,维持开发资金链的良性运转。此举不仅引发了玩家和投资者的巨大关注,也成为业内讨论的热点话题。 然而,事与愿违,这一价格上涨策略遭遇了不少阻力。

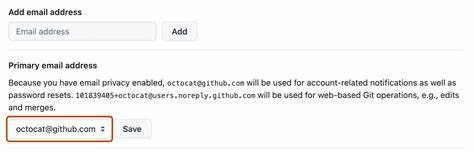

曾经备受期待的《无主之地3》后续作品《无主之地3.5》及部分大型开放世界游戏在宣布80美元的定价后,遭遇了玩家的质疑和抵制,市场反馈不如预期。以《外部世界2》为例,最初定价80美元,几经反复后不得不将售价下调至70美元,这一调整反映出玩家对价格敏感度的实际情况。市场的反应令发行商不得不重新思考价格策略,避免因价格过高而失去大批潜在消费者。玩家群体普遍认为,尽管游戏制作成本上升,但单纯的价格上涨并未伴随相应的质量飞跃或内容创新,反而容易引发消费者的抵触情绪。尤其是在数字销售日益普及、游戏订阅服务兴起的当下,玩家购买力和消费习惯面临多样选择,更加重视性价比和长期价值。与此同时,二手市场、打折促销和各种数字激励措施亦对新游戏的标价构成压力。

再加上部分厂商的开发进度和游戏质量参差不齐,业界也对价格混乱表达担忧。显然,仅凭高价难以确保游戏的销售成功或玩家满意度。另一方面,游戏内购和季票模式的普及,成为发行商增加收入的另外一个重要途径,间接减轻了新游戏本体价格的压力。通过持续推出新增内容和优化用户体验,厂商可以从长期玩家中获取稳定收益,而不仅依赖于游戏发售初期的高价销售。这种商业模式的转型也让单价提升的必要性进一步下降。技术革新同样是影响价格决策的重要因素。

近年来,云游戏、跨平台交互以及人工智能等技术的发展,在一定程度上改变了游戏的生产和分发方式,降低了部分维护和运营成本。从长远看,这些技术创新可能会促使游戏产业在价格战略上趋于平衡,更注重用户体验和多样化收入来源。尽管如此,游戏开发成本的绝对增长仍然难以忽视,尤其是在高品质、高自由度的大型开放世界游戏和沉浸式VR体验不断涌现的背景下。版权费用、人才支出、市场营销投入等因素叠加,仍然对价格策略构成实质挑战。业内专家普遍预计,价格战暂时告一段落,但未来基于技术进步和市场环境变化,游戏的售价调整仍存在可能。游戏市场的竞争格局也正在发生变化。

传统大型发行商面临独立游戏和创新团队的挑战,玩家对内容的多样化需求促使整个产业更加灵活和多元。玩家开始更注重游戏本身的创意、玩法体验以及社区氛围,而非简单的标价数字。换句话说,价格不再是玩家唯一关注重点,品质保证和价值回报成为更加重要的考量。部分厂商正在通过差异化的定价策略和订阅模式来适应市场。比如,推出基础版、豪华版以及包含额外内容的多档次选择,最大限度满足不同消费群体。同时,订阅服务如Xbox Game Pass和PlayStation Plus通过提供海量游戏库,改变了传统的购买模式,令高价游戏销售面临新挑战与机遇。

为了在未来保持竞争力,发行商需要重新审视自身定位,平衡用户需求和成本回收之间的关系。业界呼吁更透明的价格构成和合理的内容定价,也预示着玩家对公平定价的期待日益增强。与此相伴,监管政策和消费者权益保护的力度同样可能成为价格政策调整的外部因素。综上所述,游戏行业试图推高80美元售价的尝试虽然暂时搁浅,但这一进程远未结束。随着市场环境、技术水平及用户行为的变化,游戏价格的未来充满变数。对于玩家而言,关注性价比和内容价值依旧是购游的核心要素;而对于开发者和发行商来说,如何在激烈的市场竞争中找到平衡点,实现创新与可持续发展,则是摆在面前的长期课题。

未来数年,游戏行业的定价策略将继续随着全球经济状况、技术革新和玩家需求同步演进,值得业界持续关注与深入探讨。