近年来,罕见的阑尾癌发病率在全球范围内呈现出引人注目的增长趋势,尤其在千禧一代(出生于1980年代)和X世代(出生于1960至1979年)人群中,该疾病的增长速度尤为显著。尽管阑尾癌相较于其他消化系统癌症依然十分罕见,但这一增长趋势不容忽视,为医学界提出了新的挑战和研究方向。 根据最近发表在权威医学期刊《内科学年鉴》上的一项研究,阑尾癌在X世代群体中的发病率较1940年代出生的人群高出两到三倍,而在千禧一代中则激增至四倍以上。这种基于“出生队列效应”的现象表明,随着时间推移,越来越多的年轻人因某些尚未明确的环境或生活方式因素而面临更高的阑尾癌风险。 阑尾是人体消化系统的一部分,长期以来人们多将其视为无关紧要的小器官,但近年来的研究发现,阑尾不仅可能成为某些癌症的发源地,其癌变形式也极为复杂和多样。虽然总体发病率相对较低,每年在美国约诊断出新病例3000例,但其致癌机制及早发趋势引起的公共卫生关注正在逐渐升温。

阑尾癌发病率的增长似乎与其他消化系统癌症的早发趋势相呼应,如结肠癌和胃癌等。据肿瘤学专家分析,这一趋势可能反映了共同的致癌因素,尤其是环境与饮食方面的复杂影响。近年来,食品工业的快速发展带来了超加工食品消费的大幅增加,其中包括加工肉类和含糖饮料,这些食品已被多项研究证实与肠癌风险的提升密切相关。 膳食结构的改变可能是年轻世代罹患阑尾癌率上升的重要诱因。现在的饮食通常富含添加剂、防腐剂和高糖分,缺乏丰富的纤维素及新鲜天然食材,长期摄入会损伤肠道微生态平衡,导致慢性炎症和基因突变风险增加。此外,现代生活的久坐不动、肥胖率攀升及环境污染等多重因素,也可能对肿瘤发生产生协同影响。

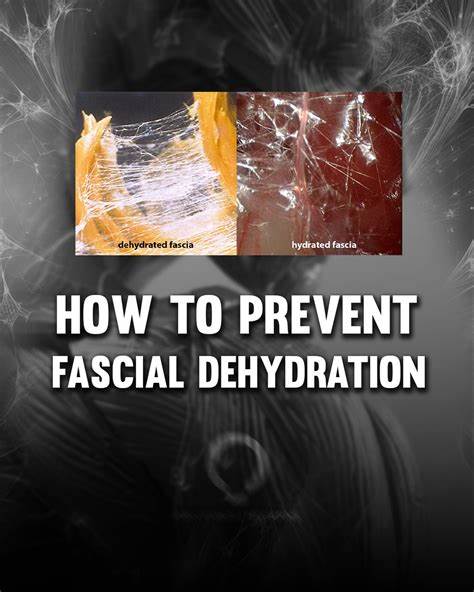

科学界对阑尾癌的认识仍处于发展阶段。以往阑尾病变往往被忽视,但新兴的流行病学数据令研究者开始重新审视阑尾在人体健康中的角色。诸如慢性炎症反应、肠道菌群失衡与遗传易感性等因素,均被提出可能参与疾病的发生过程。目前,研究人员正在加紧对阑尾癌病因、早期诊断方法及有效治疗手段的探索。 早发癌症的出现,除环境和饮食因素外,也与生活习惯以及医疗检测的进步有一定关联。随着医学影像技术和基因检测手段的提升,癌症的早期发现率显著提高,从而使年轻患者的确诊比例有所增加。

然而,事实上年轻人罹患阑尾癌的真实增长趋势仍需更多流行病学证据加以确认和分析。 针对阑尾癌患者的预防,健康、均衡的饮食结构是关键。减少摄入高脂肪、高糖分及过度加工的食物,同时增加新鲜果蔬和全谷类食品的比例,有助于维持肠道环境的稳定与健康。定期体检和关注消化系统异常症状也对早期发现疾病至关重要。 此外,公众意识的提升和相关健康教育同样重要。社会应加强对罕见癌症的宣传,尤其是年轻人中易忽视的阑尾癌风险,帮助大家了解潜在的危险信号与预防方法,促进早期就诊,提升治愈率和生存质量。

科学研究与医疗实践的紧密结合,是应对阑尾癌等罕见癌症挑战的有效途径。未来,借助大数据和人工智能技术对大量健康及生物数据的分析,定制针对不同人群的个性化诊疗方案,有望显著改善患者预后。同时,国际医学界也在不断探索阑尾癌的分子机制,试图寻找更有效的靶向治疗方法。 综合来看,千禧一代和X世代阑尾癌病例的增加,既是医学研究关注的热点,也提示社会应对生活方式和环境因素进行更深入的反思和改善。虽然疾病仍属罕见,但预防意识的提升和早诊干预能够最大程度降低风险,保护年轻人群的健康未来。面对未来,科学家、医生和公众的共同努力,将是抵御罕见癌症威胁的坚实保障。

。