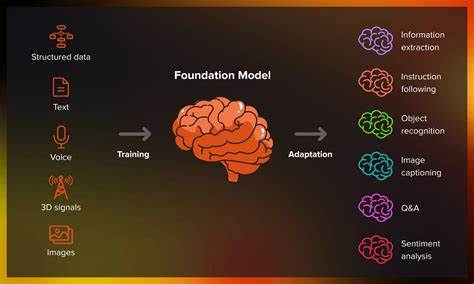

近年来,人工智能领域尤其是大型语言模型(Large Language Models,简称LLM)的发展迅猛,带来了翻天覆地的变革。无论是聊天机器人、文本生成还是自然语言理解,LLM在各个应用场景中扮演着核心角色。然而,训练这些模型依然需要大量的计算资源,尤其是GPU(图形处理单元),这成为了行业内的一大难题。尽管技术如DeepSeek等不断涌现,旨在提升训练效率和优化资源利用,但GPU需求的高企现象却未见明显缓解。本文将深入剖析这一现象背后的多重因素,探讨为何大型语言模型训练依然GPU-hungry,并展望未来可能的技术突破与优化方向。 首先,理解为何GPU成为训练LLM的首选硬件至关重要。

GPU擅长进行大规模并行计算,而神经网络训练本质上是高度并行的矩阵运算。传统CPU在处理这类任务时效率相对较低,GPU能够通过其众多核心同时处理大量计算单元,显著加快训练进度。随着模型参数量的增加,计算需求呈指数增长,使得对GPU资源的依赖愈发明显。 大型语言模型的规模惊人,参数数量从数亿乃至数千亿计。这直接导致训练过程中的计算量巨大,每一次前向传播和反向传播都需要进行大量的数据处理和权重更新。模型规模的提升不仅使得计算量增加,还对内存带宽和数据读取提出了更高要求,这进一步推动了硬件性能需求的提升。

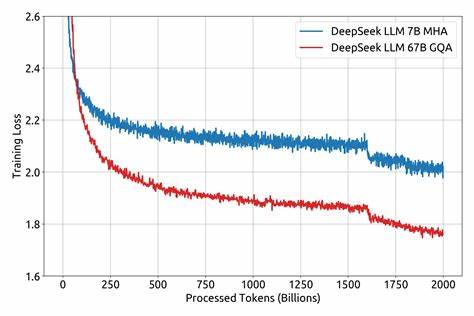

尽管DeepSeek等优化工具试图通过改进数据访问和缓存策略降低计算冗余,但在根本的计算量面前,硬件资源的消耗仍然十分可观。 其次,训练过程中的数据复杂度和模型架构的演进也影响了GPU的需求。近年来,模型架构趋向更加复杂多样,包括自注意力机制、多层编码器解码器结构及混合模型组件等。这些架构增加了计算密度和参数交互复杂度,单纯依赖算法优化难以彻底解决资源瓶颈问题。此外,训练数据量的爆炸性增长导致数据预处理、加载和存储过程也成为性能瓶颈,对计算系统的整体效率提出了更高的挑战。 DeepSeek代表了一类致力于优化神经网络训练的软件技术,它通过改进计算图的执行效率、减少冗余计算和提升内存管理水平,试图降低对GPU资源的占用。

然而,这些优化更多针对模型训练的执行流程和资源调度,难以从根本上改变训练过程中庞大计算需求的现实。换言之,DeepSeek和类似技术的目标是提升现有硬件使用效率,而非大幅缩减计算负荷。因而,在面对参数量庞大、计算密集的LLM时,GPU资源依然供不应求。 再者,硬件本身的发展受到一定的物理和制造工艺限制。尽管GPU制造商持续提升芯片性能和架构设计,单芯片的计算能力提升空间趋于瓶颈。此外,高性能GPU通常价格昂贵且功耗较高,加剧了训练过程中的成本和能源问题。

这也使得即使在硬件不断进步的当下,提升训练效率依然需要依赖软件层面与算法层面的协同创新。 另一方面,分布式训练和模型并行技术的应用虽然在一定程度上缓解了单一GPU的负担,但也带来了通信成本与同步复杂度的挑战。随着GPU数量增加,节点间的数据同步成为性能瓶颈,网络传输延迟和带宽限制对整体训练速度产生明显影响。DeepSeek等优化方案虽然在某些场景下能优化通信效率,但并不能完全消除分布式系统固有的瓶颈问题。 通过对比其他硬件加速器例如TPU(张量处理单元)、FPGA(现场可编程门阵列)等,GPU凭借其灵活性和成熟的生态系统仍然是训练大型语言模型的主力军。虽然新兴硬件在特定应用中表现优异,但转换成本和生态适配问题限制了广泛应用。

DeepSeek之类的软件优化工具往往首先针对主流硬件展开,以最大化兼容性和效益,进一步说明GPU在当前AI训练体系中的不可替代性。 未来,要解决大型语言模型训练的GPU“饥渴”问题,可能需要多维度的突破。包括硬件层面的创新,例如更高效的芯片设计、低功耗高性能的专用加速器开发;软件层面的优化,如更智能的模型压缩、稀疏计算、动态神经网络结构等;以及算法层面的改革,例如更高效的训练方法、自监督学习技术和迁移学习模型。此外,跨领域的协同发展和产业生态构建也将成为驱动整体效率提升的重要推动力。 综上所述,尽管技术如DeepSeek不断推动训练过程的优化和效率提升,GPU在大型语言模型训练中的资源消耗依然居高不下。模型规模的快速增长、计算复杂度的提升、硬件物理极限以及分布式训练的挑战多方因素交织,使得训练过程对GPU的依赖难以轻易削减。

未来,唯有硬件与软件的深度融合和持续创新,才能逐步缓解这一“GPU饥饿”现象,推动大型语言模型更高效、更绿色的训练方式。