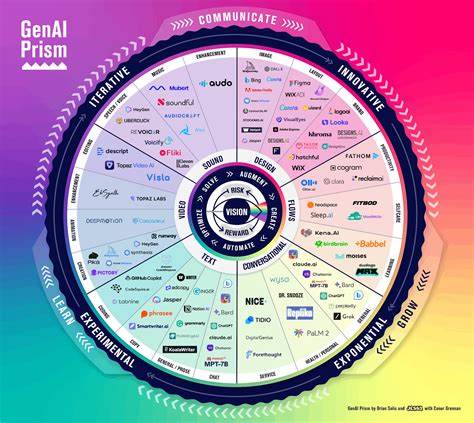

随着人工智能技术的飞速发展,生成式人工智能(GenAI)成为科技领域最热门的话题之一。尽管围绕其功能和能力存在诸多讨论和期待,但在实际应用中,生成式人工智能的优势往往体现在特定的场景和任务上,远非全面替代人类智能那么简单。对于现今的生成式人工智能来说,有一个特别突出的适用领域,值得我们深入探讨和理解。 生成式人工智能,如大语言模型(LLM),在过去几年中取得了长足的进步。早期模型在事实准确性、上下文理解以及逻辑推理方面存在明显不足,经常出现荒诞或错误的信息输出。例如,曾有人提出一个看似奇怪的问题:“在美国内战期间,哪一方在新墨西哥州对铁路利用最充分?”尽管问题明确,但历史事实表明内战期间新墨西哥州根本没有铁路,即使是先进的语言模型也会错误地给出有关铁路线路的答案,甚至把描述时间和事实混淆。

这种情况令人关注,也暴露了生成式人工智能对历史细节和时间线的准确把控还不成熟。 随着技术迭代,许多模型开始在回答时引入更审慎、更符合事实的前置说明,比如准确指出铁路建成时间远晚于内战结束的年代,从而避免直接回答错误。然而,生成式人工智能最显著的优势不在于普及的历史知识,而在于其处理和转化大量非结构化信息的能力。 生成式人工智能的一个重要应用是将海量文档转化为结构化数据,这种能力极大地提升了信息处理的效率和质量。例如,一位使用者使用生成式人工智能处理一个包含130多页PDF文件的复杂文本和轻度图形内容。通过提供每个主要内容元素的示范JSON格式,他成功让人工智能提取所有相关数据,生成结构化的数据库记录,并根据需求进行交叉引用。

这种数据的整理和后续开发工作,在以往通常需要多人花费数天乃至更长时间完成,而生成式人工智能可以在数小时甚至数分钟内完成,并保持高准确率。 除了信息提取,生成式人工智能还能协助构建复杂的应用系统。比如,利用处理后的结构化数据,开发者快速搭建后台服务,使用免费数据库实例和静态网站生成技术,建立用户界面,支持成千上万页信息的展示和查询。这样的流程削减了传统开发中人力密集的编码和调试环节,极大降低了开发门槛和成本。 相比需要对深层知识有广泛理解的复杂推理任务,生成式人工智能目前更适合那些任务边界清晰、数据明确且重复性高的工作场景。举例来说,对于商务分析、产品推荐、行程规划中不需要过度个性化的研究,生成式人工智能可以快速生成初步建议,节省人力资源。

同时,针对大量重复、细节多变的办公自动化任务,生成式人工智能能够高效完成,包括格式化文件、生成报告、数据录入和内容汇总等。 对于企业而言,生成式人工智能的利用是管理咨询公司和商业战略团队实现数字化转型的关键武器。它们可以自动从行业和业务数据中提炼高质量的信息集,辅助制定方案和总结策略,降低对大量人工初步搜集和整理的依赖。未来,企业竞争力的提升将越来越依赖于对生成式人工智能与人工智慧的协同驾驭能力,懂得设计合理任务和批判性审查结果的团队将脱颖而出。 不过,生成式人工智能并非没有局限。它仍然容易受限于训练数据的范围和质量,面对新的、未经训练的信息时,准确性和逻辑推理能力常常不足。

它也无法自主判断信息源的权威性,容易在大数据中混淆真伪,需要人类专家进行审核和把关。换句话说,生成式人工智能目前更像是一把高效的工具,而非独立的思考者。 做好生成式人工智能最重要的一点,是给予它明确具体的任务指令,配合详尽、相关的数据和上下文背景。通过精确设计的提示和交互,能够引导模型得出贴合需求且实用的结果。人类在这一过程中扮演着监督者和验证者的角色,确保输出内容的准确性和价值。 综上所述,生成式人工智能在当今最为突出的应用价值在于:于大体量、结构不规则的文本内容中提取和重组信息,助力构建信息数据库和自动化系统;于重复且个性需求有限的任务中实现自动化执行,提升效率和降低成本;为知识密集型行业提供支持性服务,推动商业智能和战略分析迈向自动化。

未来,随着模型不断接受更广泛、更高质量的数据训练,连同生成式人工智能与人类的深度融合,预期将解锁更多创新应用领域。现在正是企业和个体了解并积极探索这一技术的平台期,只有深刻理解其优势与限制,才能在浪潮中抢占先机,获得更具竞争力的生存和发展空间。