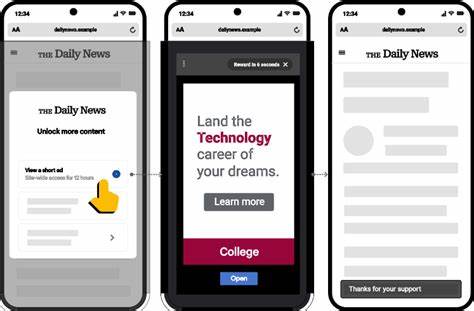

近年来,生物识别技术在全球范围内得到越来越广泛的应用,从智能手机解锁到机场安检,人脸识别与指纹辨识成为提升效率和安全性的关键工具。然而,美国移民与海关执法局(ICE)近期泄露的内部邮件显示,他们正借助一款名为Mobile Fortify的新型移动应用,利用手机摄像头实时进行人脸和指纹识别,以识别平民身份。这一做法在社会和法律层面引发巨大争议和担忧。Mobile Fortify作为一款结合了海关及边境保护局(CBP)系统的应用,利用美国国内外进出境时所采集的面部和指纹生物数据,在执法现场直接通过手持设备快速核实身份。此前,该系统主要依赖机场和边境口岸进行身份验证,而现在则扩大到国内执法行动。据泄露邮件透露,ICE的执法部门——执法与遣返行动(ERO)已被要求使用该应用,意在提升逮捕效率和确保执行逮捕额度。

该应用能够无需额外设备,仅凭ICE分发的手机摄像头即可完成生物识别采集和比对,这使得执法人员在街头或其他场所即可即时核验目标身份。技术的简单便捷带来的是效率显著提升,但与此同时,也引发了诸多隐私及安全方面的疑虑。众所周知,面部识别技术存在一定的误判风险。包括美国公民自由联盟(ACLU)在内的多家民权组织指出,这项技术目前仍不够成熟且存在偏见,特别是在非白人群体中容易产生错误匹配,导致无辜人员遭到不当逮捕。ACLU副主任Nathan Freed Wessler指出,ICE利用面部识别技术在街头直接识别身份,等同于进行未经国会授权的试验性执法,这不仅可能侵犯基本公民权利,也将带来极大执法风险。ICE采用Mobile Fortify的背景也揭示了更广泛的政策走向。

特朗普政府期间执政者大量采用科技手段推动大规模遣返计划,技术的升级显著增强了该政策的执行力度。通过实时生物识别核验,执法人员可以迅速确认目标身份,锁定执法对象,快速执行拘捕,从而有效提高遣返效率。然而,这也让公众担忧政府在缺乏充分监管和透明度的情况下,滥用技术导致大规模监控、侵犯隐私、以及潜在的种族和社会偏见。Mobile Fortify应用还体现了当下生物识别技术跨界使用的趋势。一些原本设计用于特定场景的生物识别系统,如机场安检用来核查入境人员身份,正被重新构想并应用于不同领域。此类“用途变更”引起了广泛的伦理和法律反思,因为原始的数据收集目的和用户同意范围往往有限,扩展使用可能触及隐私保护的法律红线。

ICE的这种做法加剧了对监控社会的担忧,专家担心随着技术不断成熟和普及,越来越多政府部门将会以国家安全和管理效率为由,扩大生物识别技术在日常执法中的应用,从而损害公民的隐私权和自由权。技术公司和应用开发者也面临日益严峻的挑战,如何在推动技术进步的同时,保障用户数据安全和防范滥用风险,成为行业和立法层面亟需解决的问题。另一层面,Mobile Fortify的出现也反映出执法机构在科技应用上的快速适应能力。通过提供移动端实时识别工具,使执法人员无论在何处都能即时查询身份数据库,极大改变了传统执法依赖纸质证件或人工核实的模式。此举既提高了响应速度,也减少了人为因素可能导致的混乱和错误。尽管技术带来了执法流程的现代化,ICE的做法却需要在法律框架下严格规制。

包括使用场景、数据使用权限、错误认定赔偿等细节,均需有明确的法律依据和监督机制以防止技术滥用。他们还须回应社会对个人隐私保护、数据安全保障及技术透明度的诉求,否则可能引发更多社会冲突和信任危机。鉴于此,未来生物识别执法工具的使用,将成为公众、专家和立法者持续关注的焦点。如何在维护国家安全和公共秩序的同时,保障公民基本权利和隐私,是技术与政策共同面对的重大挑战。综合来看,ICE利用Mobile Fortify应用进行现场身份识别,代表着现代执法手段的重大变革,但也暴露了当前社会对生物识别技术的接受度和监管体系的不足。这起事件不仅促使公众重新思考面部识别技术的合法性和伦理标准,也提醒全球范围内政府部门和社会机构,在技术应用和公民自由之间寻找更加平衡且透明的方案。

随着科技的不断进步,面对生物识别工具日益普及的现实,建立完善的法律法规保护体系显得尤为重要,只有这样才能确保技术进步真正服务于社会福祉,而非成为侵犯自由的利器。未来,无论是ICE还是其他执法部门,都需要在公众监督和法律规范下使用此类技术,保障权利的同时实现执法目标,为数字时代的公民权利与安全带来新的契合点。