弗里茨·鲍尔(Fritz Bauer,1903年7月16日-1968年7月1日)是德国犹太裔法官和检察官,他在德国战后司法重建以及对纳粹罪行的追责中扮演了举足轻重的角色。鲍尔的职业生涯跨越魏玛共和国、纳粹时期流亡生活以及战后德国,并为建设独立民主的司法制度打下坚实基础,其核心贡献包括协助追捕纳粹“大屠杀策划者”阿道夫·艾希曼以及促成历史意义重大的法兰克福奥斯维辛审判。鲍尔的故事不仅揭示了司法制度如何面对历史的黑暗,也体现了坚定的正义信念如何在政治压力和个人困境中闪耀。弗里茨·鲍尔出生于德国斯图加特的一个犹太家庭,父亲经营纺织厂,家庭经济条件优越。尽管家族高度融入德国文化,鲍尔的成长环境依然保持严格的犹太传统。求学期间,他就读于斯图加特著名的埃伯哈德-路德维希高级中学,随后进入海德堡、慕尼黑和图宾根大学,专攻法律领域。

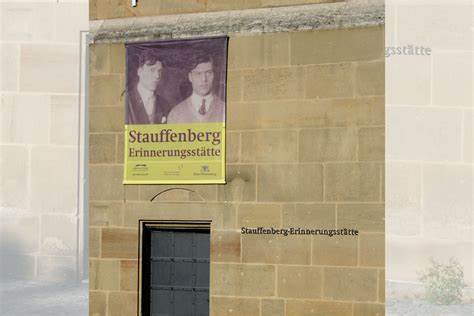

德国大学当时学生社团盛行民族主义色彩,且多不接受犹太籍会员,这也促使鲍尔加入了自由学术联盟这样较为自由的犹太学生组织,展现出他思想上的独立和进步。人生早期的鲍尔即投身政治,他在1920年便加入了德国社会民主党(SPD),极力主张民主理念和社会公正。在魏玛共和国法庭体系中,鲍尔是少数支持共和国并批判司法保守主义的法官之一。他曾亲历并反对当时法院对纳粹暴力行为的纵容:对纳粹暴徒几乎宽大处理,而对共产党和社会民主党成员则施加严厉惩罚,司法偏袒成为纳粹崛起的“法治开场”。鲍尔于1928年成为斯图加特地方法院助理法官,在极度保守和排斥犹太人的司法环境中,他艰难坚持正义,积极参与反纳粹和维护宪法的活动,甚至担任斯图加特社民党“钢铁前线”领袖,公开与纳粹党派的暴力冲突斗争。1933年纳粹掌权后,鲍尔迅速成为政治迫害的对象。

他被秘密逮捕且无正当理由关押在希贝格和乌尔姆的集中营中,经受严重虐待。虽然极具屈辱感,鲍尔最终因签署效忠纳粹政权的声明获释,但这一事件给他留下长久的心理阴影。未能忍受德国的极权统治,鲍尔于1936年逃亡丹麦,为躲避纳粹迫害开始流亡生活。在丹麦期间,他继续与左翼文人和政治家保持密切联系,并为反法西斯活动贡献力量。1939年德国占领丹麦后,鲍尔成为被追捕的犹太人和同性恋群体成员之一,他被迫隐蔽,1943年成功逃往瑞典。二战期间瑞典的相对安全环境为鲍尔提供了学术和社会活动的舞台,他与威利·勃兰特共同创办社会主义刊物《社会主义论坛》,并在斯德哥尔摩大学教授法律。

战时鲍尔不仅研究经济和历史著作,也深刻反思战争与犯罪。他的家庭则未能全部逃脱厄运,许多曾留在德国的亲属悲惨遭遇屠杀命运。战后,鲍尔于1949年回到德国,积极参与联邦德国司法体系的重建工作。他先后任职于布伦瑞克和黑森州的司法机构,1956年成为法兰克福的总检察官。在此期间,鲍尔毫不松懈地追查纳粹战犯的责任,尽管战后德国社会普遍存在对过去的回避气氛。1957年,鲍尔通过线人罗莎·赫尔曼得知前纳粹高级官员阿道夫·艾希曼在阿根廷的下落。

鲍尔选择绕过德国官方情报机构,直接将情报提供给以色列摩萨德,以避免德国当局因潜在的纳粹同情者而泄露消息。他对德国司法体系中残存的极右翼势力保持深刻怀疑。此举最终促成了历史性的艾希曼在以色列受审事件。鲍尔还推动了著名的法兰克福奥斯维辛审判。这场1963年至1965年举世瞩目的审判,将纳粹集中营罪行首次全面呈现在德国司法体系之下,揭露了大屠杀的惨状与犯罪链条。鲍尔坚信,不仅仅是高级领导人,诸如看守、执行者等底层罪犯同样应承担刑事责任。

他为受害者争取了法律正义和赔偿权利,促进德国社会对自身历史的深刻反省。鲍尔还关注社会公正与人权,他力图修改德国刑法中对同性恋者的歧视性条款,即当时的《刑法第175条》。虽然表面上只建议恢复更老版本的法律,但他的努力体现了对边缘群体权利的同情与愿望。鲍尔在1968年与记者格哈德·施切斯尼共同创立“人文联盟”,一个致力于人权和民主的组织,延续他一贯的法治精神和民主价值。鲍尔的逝世具有一定神秘性,他于1968年被发现在法兰克福的浴缸中溺亡,尸检显示其体内有酒精和安眠药成分。他的去世引发广泛关注,许多人认为这位正义的执行者为司法与社会公正不懈奋斗的故事永远不会被忘记。

身后,鲍尔被誉为德国战后司法体系塑造者和纳粹罪行揭露的关键人物。他的生命见证了一位法官如何在极端压迫与挑战中坚守良知与正义,推动了德国社会从独裁向民主转型。鲍尔的遗产影响深远,不仅在历史学和法律界持续得到认可,其人生和精神也被改编成影视作品,启发后人。弗里茨·鲍尔代表了法律理想的化身,是二十世纪中最具影响力的德国法治先驱之一。他的故事提醒我们法律不仅是冷冰冰的条文,更是维护人性尊严、对抗暴政和犯罪的重要武器。今天的德国司法体系以及国际社会对战争罪行的追责都可以从鲍尔的努力中汲取宝贵教训。

。