现实资产(Real-World Assets,简称RWA)的数字化与通证化,正逐渐成为加密货币行业和金融科技领域的核心发展趋势。随着区块链技术的进步和资产管理需求的增长,将传统的资产诸如股票、房地产、艺术品乃至债权等以通证形式表现,成为推动数字金融创新的关键。然而,通证化资产背后的1:1锚定问题一直是业界关注的焦点:如何确保每枚通证都真实代表着相应的现实资产,避免出现信任缺失或价值脱节情况?本文将深入探讨发行方如何通过法律、技术和合规手段,切实保障RWA通证的1:1支撑和价值稳定。 首先需要认清的是,RWA通证的绑定绝不仅仅是技术问题。从底层来说,区块链和智能合约提供了极高的透明度和不可篡改性,但作为现实世界资产的代表,其价值和法律效力须通过稳固的法律框架来保障。业界专家普遍认同,打造合理的RWA通证,首要基础是发行机构对资产的合法所有权以及相关权利的明晰界定。

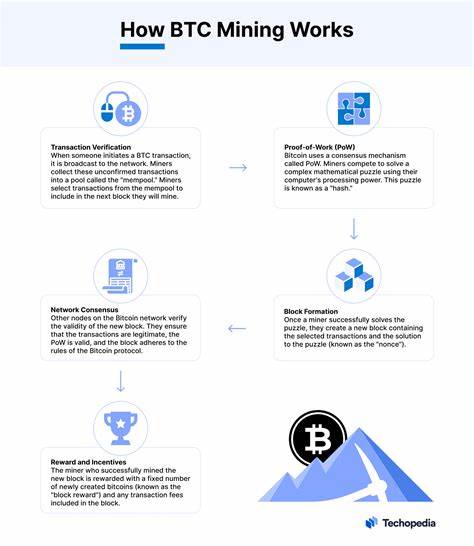

简言之,发行方必须承担起对资产全额持有及监管义务,这种法律和合规约束构成了信任体系的根基。 法律义务的约束核心在于发行方对通证的承诺,即确保每个发行的通证都对应相应的现实资产,并通过透明的发行与赎回机制为投资者提供信赖保障。此过程涉及资产的尽职调查、合规审计及监管报备,而这些工作大多依赖于专业的第三方机构参与,包括律师事务所、会计师事务所以及监管机构。正因如此,通证背后的法律托底,是其安全性和合法性的根本保证,这也使得市场信心得以建立。 从技术层面来说,智能合约承担着通证发行、流转以及赎回的自动化执行功能。通过智能合约,发行流程的透明度得到极大的提升,而链上数据的不可更改性则防止人为干预资产背书信息。

然而,智能合约自身不具备验证现实资产存在或状态的能力,因此必须结合外部数据输入系统(Oracle)从而实现对资产状况的实时监控和更新。 所谓数据丰富型RWA通证,是近年来行业提出的创新方向。它们不仅代表了所有权的符号化,更将资产估值、法律状态、权属变更等关键数据动态地嵌入或链接至区块链,实现资产信息的公开、透明和可互操作。这种机制显著提升了投资者对底层资产的信任度,并降低了信息不对称的风险。 例如,借助于领先的预言机技术,如Chainlink的储备证明(proof-of-reserves)协议,通证发行方可以将资产的持有情况和权利状态动态反馈给链上智能合约,从而确保通证发行量与实际资产规模始终保持一致。底层机制通过多重签名托管和链上审计功能,杜绝了资产被挪用或超发的风险。

然而,现实资产的多样性和复杂性决定了整个通证化流程无法完全实现自动化,特别是基于物理资产如房地产、艺术藏品的通证,仍需依赖传统金融机构、托管银行及专业资产评估机构的介入完成中间环节。这种跨界联动体现在流程设计上,例如资产的评估、尽职调查、托管、合规报告,以及智能合约的最终执行皆必须通力协作,缺一不可。 同时,虽然法律和技术框架为RWA通证提供了保护伞,但绝非100%安全保障市场仍存在操作风险和潜在的欺诈行为。部分发行方可能信息披露不充分、尽调不到位甚至是恶意造假,令投资者遭受损失。为此,业内专家呼吁采用更为严格的审计标准及行业自律机制,推动监管机构加强对RWA市场的监控与规范,促进市场健康发展。 此外,不同法域的监管环境差异显著影响RWA通证的发行和运营。

当前全球头部的代币化司法辖区包括英属维尔京群岛、美国怀俄明州、列支敦士登、新加坡和马绍尔群岛等,这些区域在法律透明度、投资者保护和审慎监管方面具有优势,成为通证发行重要的选址地。不过,部分法律完善且高效的地区如新加坡和卢森堡在代币化专用实体(SPV)领域的利用率尚未达到潜力,显示行业创新与监管适配尚有提升空间。 对于投资者而言,理解RWA通证的价值基础和风险维度尤为重要。关注发行方的合规资质、资产的合法性及交易的透明度,是评估项目可信度的关键。另外,优质项目往往会在区块链上公开链上资产数据,构建开放的监督环境。利用专业的数据提供商和分析工具,可以更好地把握资产估值动态和潜在风险。

未来,随着行业技术的日益完善和法规体系逐步健全,RWA通证市场有望催生更多创新型金融产品,成为连接传统资产和数字经济的桥梁。智能合约自动化程度的提升与跨链互操作协议的发展,也将进一步提升资产上链的效率与安全性。 总结而言,确保RWA通证的1:1锚定,是一项涉及法律、技术及合规多方面的系统工程。成功的发行机构需坚守法律承诺,实施透明和规范的资产管理流程,结合先进的智能合约及数据丰富型技术手段,才能有效保障投资者权益,推动RWA市场健康有序成长。在这个背景下,投资者应理性审查,权衡风险与收益,积极关注行业动态,借助权威信息资源构筑自身的投资信心。随着现实资产数字化浪潮加速,RWA通证的未来无疑将更加光明和广阔。

。