1979年11月4日,德黑兰美国大使馆遭到伊朗激进革命学生的冲击,成为国际关注的焦点。众人皆知52名美国人被扣为人质,但事实上还有一组特别的六名美国外交人员成功逃脱了这次危机,他们的逃离故事直到多年后才解密公开。如何在瞬息万变、敌意弥漫的环境中实现这一惊险救援,背后是一场充满创造力、勇气与谎言交织的秘密行动。事件的核心人物是中央情报局专家托尼·门德斯(Tony Mendez),他利用虚构的好莱坞科幻电影套装为掩护,设计了一条从伊朗逃出的完美计划。 事件发生时,6名美国外交官藏身在德黑兰的加拿大使馆官员家中,他们生活在被监控和随时可能被捕的压力中。与此同时,CIA内部一片混乱,对策亟需制订。

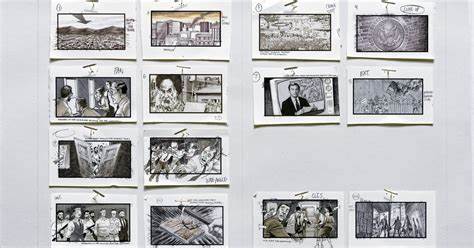

门德斯凭借多年的伪装与身份变换经验,决定利用独特且有高度可信度的身份掩护来让这6人安全离境。而巧妙的点子正是伪装成科幻电影制作团队,利用当时伊朗政府希望吸引外国投资和文化交流的心理空隙。 为了让计划更具说服力,门德斯联系了好莱坞的两位特效化妆师约翰·钱伯斯和鲍勃·西德尔,他们在短短数日内打造了一个真实感十足的电影制作公司“Studio Six”。他们设计了电影《Argo》的海报、剧本、广告以及虚假的影业办公室,甚至在业内知名杂志《Variety》和《Hollywood Reporter》上刊登广告。电影本身原为一部未完成的科幻项目,描绘未来世界与神秘星球,恰好选用伊朗的异域风光作为故事背景,使得故事更加合理有迹可循。 门德斯本人化名为爱尔兰电影制片人凯文·科斯塔·哈金斯(Kevin Costa Harkins),谎称正在伊朗为电影选定场地。

他持有伪造的加拿大护照,且由加拿大政府罕见地秘密批准了这次文书伪造,使所有身份资料真实可信。行动细节包含了多层的反侦察措施,例如携带仿真票据、餐馆收据和电影相关证件,乃至邀请记者进行表面采访强化假象。 在整个逃离日的早晨,六名外交人员装扮成剧组成员,身携精心准备的证件,遵照“角色”设定表现行为举止,连日常用语都经过训练。门德斯提前前往机场感知安全风险,根据现场端倪及时指挥行动。尽管机场由严密武装的伊朗革命卫队与自发武装人员把守,但凭借详尽谎言铺垫和自信镇定的表现,团队顺利通过多重安检。 关键的一刻,是在伊朗入境记录系统中伪造出出境凭证,因为伊朗出境须对双份表单核对追踪。

门德斯及其团队成功伪造了所需表格的黄色副本,与入境时白色副本不符的细节被海关人员忽略。这样就确保了人员无形中“消失”于记录之外。尽管机场出现临时的飞行延误和革命卫队巡逻加强,整个团队仍保持冷静,严守剧本,并成功登上离境航班。 安全离开伊朗领空后,所有人松了一口气,开始享受行动的胜利。门德斯更是象征性地举杯庆祝这次成功,他清楚这场由巧妙编织的谎言构成的计划,堪称情报史上的杰作。这个故事不仅凸显了间谍活动中的心理战术精髓,也展现了跨国合作(美国中央情报局与加拿大使馆)的重要性。

多年后,门德斯的这段经历不仅被广泛报道,还被改编成电影《逃离德黑兰》(Argo),引发巨大反响。电影详细再现了当年惊险细节,向公众揭示了这场隐秘行动中的勇气与智慧。与此同时,也激发了关于情报工作伦理、谎言复制现实以及政府间深层合作的广泛讨论。 此次行动的成功,充分说明在动荡年代中策略和创造力的重要性。正是这种将好莱坞梦幻与现实间谍世界结合起来的大胆尝试,使得六名外交官免于落入革命分子魔掌,重获自由。行动中的每一个伪造身份、每一本剧本、每一张电影海报,都成为生死攸关的保障。

“Argo行动”不仅成为CIA历史上的一个传奇案例,也彰显了信息时代不为人知的幕后故事。它启示我们,在充满危机的国际政治背景下,创新和团队合作往往是解决难题的关键。与此同时,这场冒险也对电影、文化和政治之间错综复杂的关系提供了独特视角。 总体而言,CIA利用虚构科幻电影成功救援美国人质的案例,是情报工作和国际危机管理史上的一座高峰。它证明了现实有时比任何好莱坞剧情更加离奇,而在暗潮涌动的外交场合,偶尔也需要一场“假电影”来扭转命运,守护生命。随着时代推移,这段历史不仅被记忆,更被研究与传颂,成为智慧、勇气和信任的象征。

。