在现代数字化和工业自动化进程加速的背景下,运营技术(OT)环境成为关键基础设施的重要组成部分。这些环境广泛应用于电力、制造、交通和能源等领域,直接关系到社会的正常运转和国家安全。随着便携式存储介质如USB闪存驱动器、外部硬盘、光盘等设备的普及,尽管它们为数据传输和备份提供了极大的便利,但同时也带来了不容忽视的网络安全风险。理解并积极减少这些风险,已经成为保障OT环境安全的当务之急。 首先,需要认识到便携式存储介质本质上的安全隐患。这些设备由于体积小、携带方便,极易被未经授权的人员使用或丢失,甚至可能被恶意软件感染。

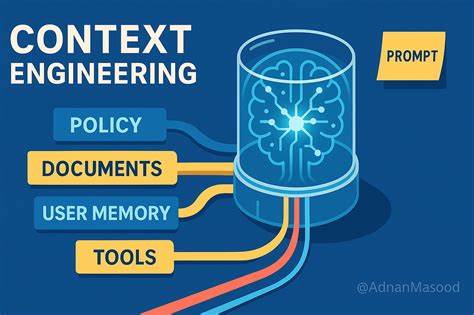

恶意软件有可能通过插入受感染的设备直接渗透进运营技术网络,破坏关键系统设备,造成生产停顿甚至造成更大规模的工业事故。此外,未经授权的外部设备进入OT环境,也可能导致数据泄露或业务中断等安全事件。因此,构建一套完善的管理和控制机制,对使用便携式存储设备的每个环节进行有效管控,显得尤为关键。 管理政策的制定是减少风险的第一步。组织应明确规定,只有经过严格授权的设备和人员方可在OT环境中使用便携式存储介质。尤其要避免使用个人拥有或来源不明的存储设备,因其安全性无法保证。

为确保设备本身的安全性能,采购时应优先考虑具备硬件加密功能,且符合FIPS等安全标准的介质。这不仅有助于防止数据在设备丢失或被盗后的泄露风险,同时也提升了操作过程的安全质量。授权使用和设备归属管理应制度化,结合设备序列号及用户身份,进行全面的记录和追踪,形成可审计的使用轨迹。 环境和设施层面的物理控制同样重要。合理设定专用存储区域,确保便携式设备仅在受限的物理环境中存放,避免被非授权人员轻易接触。存储区应部署访问管控措施,比如门禁系统和视频监控,减少人为篡改的风险。

针对被批准使用的存储介质,采取贴标签管理策略,明确标识可使用人员、允许连接的系统类型及功能目的。这种分类管理既降低了错误使用的概率,也便于后续检查与风险评估。 在流程环节,制定全面的操作规程和安全流程至关重要。从设备的供应链采购,到交付使用、存储、清理直至销毁,每一步都应有详细的标准和检查机制。比如设备的制备应确保预先完全清空和格式化,安装防护软件和补丁,使用后应进行安全擦除或物理销毁。通过标准化管理流程,不仅减少人为错误导致的安全漏洞,也为事件响应和调查提供依据。

此外,启用日志记录功能成为现代管理的必备工具。系统应自动记录存储设备的连接时间、用户身份、设备序列号和操作动作,保证数据操作的透明度和可追溯性。一旦出现异常情况,可迅速定位问题源头并采取补救措施。 培训与意识提升是降低风险的重要保障。无论技术和制度多么完善,员工的安全意识和执行力度始终是安全体系的基石。定期开展相关的网络安全培训,使OT领域的工作人员深入理解便携式设备潜藏的威胁及防护措施。

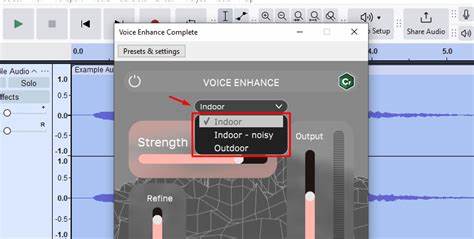

通过模拟演练、案例分享等方式,增强日常操作中的风险辨识能力和应对策略。同时强化“安全第一”的文化氛围,使得每位员工在日常工作中自觉遵守安全政策,减少人为疏忽引发的安全事件。 技术手段的辅助应用同样不可或缺。借助于终端设备控制软件,实时识别和限制未经授权的存储设备接入,防止非法设备感染扩散。采取多层次防护措施,包括病毒扫描、行为监控和数据加密等,加强对数据流转过程的防护能力。结合网络安全框架和标准,如NIST提供的最佳实践,有助于构建系统化、科学化的安全管理体系。

随着OT环境数字化转型不断推进,未来便携式存储介质的使用场景会更加多样化和复杂化。企业需要保持动态更新管理策略,紧跟技术发展趋势和威胁变化。通过跨部门协作,整合信息技术(IT)部门与OT团队的力量,实现安全、效率和连续性的最佳平衡。只有这样,才能在保障业务正常运营的前提下,有效抵御日益复杂的网络攻击威胁。 总结来看,便携式存储介质在OT环境中的应用欣欣向荣,但同时必须正视其内在的安全风险。科学的政策制定、严格的物理及程序控制、周密的技术措施以及持续的员工培训,构成了抵御这一风险的多重防护网。

通过实施这些综合性策略,工业企业不仅能够保护核心资产免受恶意攻击,更能提升整体网络安全管理水平,推动制造业乃至整个工业体系的安全发展与创新升级。