写作,许多人眼中不过是一项学习技能,一种应付考试、完成作业、获取学历的工具。然而,写作远远不止于此。写作是一种生活的方式,是一种人与世界建立深刻联系的桥梁,是一种思考的表达,是一种社会参与的形式。它不仅仅关乎语言和文字,更关乎个人的心灵觉醒和社会身份的确认。许多人在成长过程中,可能曾因写作而感受到压力与挫折,甚至有人被教导写作是“他们不具备的能力”,但实际上,写作是一条敞开的大门,欢迎每一个心怀表达欲望的人进入对话的公共空间。 许多人从童年就开始接触写作,在学校的课堂、课后作业和各类考试中锻炼写作能力,但真正关于写作的教导往往忽略了它的社会性和内在价值。

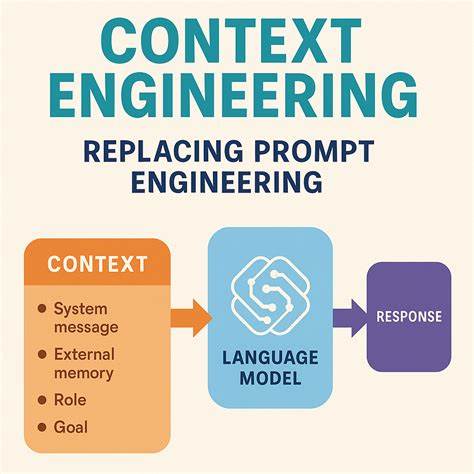

有一位作者回忆起在高中时,甚至有英语老师公开告诉他“你应该去7-11便利店工作”,暗示他永远不适合学术写作。这样的经历凸显出传统教育体系对于写作的误解——它不该是衡量一个人价值的标准,更不应成为排除和贬低的工具。 作家和教育学者指出,写作是“思考的大声说出”,它使得我们能够对世界发声,与他人展开对话。心理学家曾强调人类思维是社会化的结果,我们因为有语言才能思考,因此写作并非孤立的创作行为,而是跨时空的对话过程。每当我们写下一个词、一个句子,不仅是在表达自己,更是在回应和挑战已经存在的思想、文化和权威。通过书写,我们可以“发明大学”、创造知识社区,也能打破僵化的规则,提出异常的问题,带来新的视角与创新。

学校体系中常规写作的教学,有时被批判为“补救式教育”的体现,即强调“纠正”那些“偏离标准”的语言和表达方式。这种方式隐藏了深层次的问题——教育维护的是一种狭隘、特权化的文化语言体系,而非鼓励多元文化的交流与理解。对于那些语言背景与主流不同的学生,所谓“缺陷”实则是一种丰富的文化表达,只可惜未被广泛认可。写作正是打破这种排斥的利器。真正的写作教育应当提供一种包容的空间,让各种声音都能被听见、理解和尊重。 对个人而言,写作是一种重新发现自我、获得声音的过程。

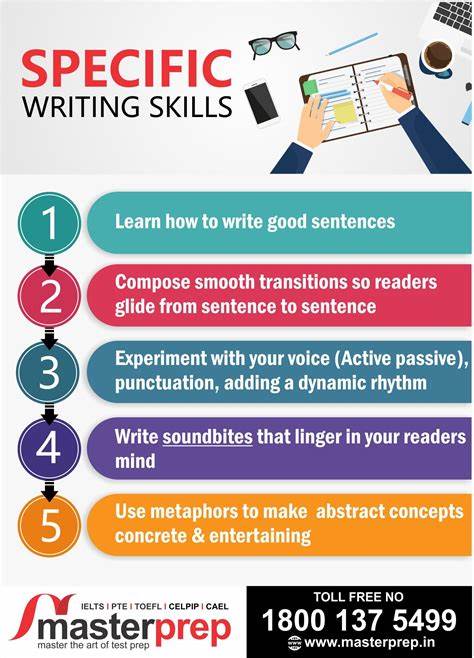

许多学生和成年人可能在写作中遇到困惑,感受到自己是在模仿他人、刻意营造权威感,难以找到真实的表达方式。教育学者鼓励写作者要勇敢地进入写作的“竞技场”,不仅仅满足于重复既有的模式,而是成为对话的共同作者,形成独立思考。写作的力量源自于这种自我肯定的勇气。写作不仅改变了文本,更有潜力改变写作者本身的身份认同和世界观。 在认知和表达层面,写作涵盖了情感抒发、思维过程和社会交往多个方面。写作可以是释放真我,表达内心独白的方式;也可以是一种结构化的思维活动,帮助理清复杂的想法;更是一种社会行为,通过文字参与群体交流,挑战现状,讲述不同的故事。

写作是一种社会实践,让我们在公共生活中占据位置,成为有影响力的参与者。 写作的力量在于它的包容性和转化性。每个人无论起点如何,都有能力通过写作发现自我,参与讨论,表达独特的观点。一个精心构思的句子,可以撬动人心,打破沉默,带来新的认知和情感共鸣。写作让看似无形的思想具体化,变成能够交流的载体。它是一种社会契约,是人与人之间的对话方式,是展示自我、连接他人、理解世界的方法。

对于许多人来说,写作是内心的解放,是对世界的回应。当写作者开始意识到自己拥有发声的权利,他们便找到了属于自己的舞台与身份认同。写作是连接个体与社会的纽带,是不断追问、挑战和重塑世界的过程。它不仅能促使个体成长,也推动文化发展和社会进步。 艰难的写作经验不应被视为障碍,而是成长的标志。每一个曾经感到写作“假装”自己能够写出东西的人,每一个觉得自己不合格、迟来的写作者,都是在加入这场伟大的对话。

写作欢迎每一个愿意参与的人,赋予他们拥有声音的勇气和权利。 写作从来不是孤立的技能,而是融入世界的途径。它是自我表达,也是社会沟通,是思维工具,更是变革的动力。无论你来自何方,写作都是开启话语权、展开互动、实现个人价值的重要方式。在这个信息爆炸、交流多元的时代,掌握写作不仅可以更好地表达自己,还能更深刻地理解他人和社会,真正成为持续对话的一部分。 总结来说,写作作为一种社会实践和思维工具,超越了纯粹的技能范畴。

它在个人与社会、过去与未来之间架起桥梁,是联结自我与世界的重要纽带。通过写作,人们走出孤立,参与公共话语,挑战传统规范,重新定义自我和周围的世界。让我们不再仅仅把写作看作一门学科或任务,而是承认它是一种活生生的生命体验,一条通向自由表达和社会参与的道路。无论你是学生、职场人士还是生活中的普通人,写作都欢迎你加入这场无尽的对话。它承载着每个人独特的故事和智慧,是我们共同编织未来的关键钥匙。