随着科技的不断发展,无人机技术(又称为无人驾驶飞行器)已经渗透到生活的方方面面。从物流运输到灾害监测,再到农业植保和环境保护,无人机在提升效率和安全方面展现出巨大潜力。然而,随着这些高科技设备的普及,相关的隐私问题也日益突出。加利福尼亚某县近期被曝出利用无人机对居民进行监视,引发了关于政府权力滥用及公民隐私权保护的广泛关注和激烈讨论。无人机的特性使其特别适合执行全天候、广范围的监控任务。它们可以飞行至难以触及的地带,搭载高清摄像头录制视频,甚至结合人工智能分析居民的行为模式。

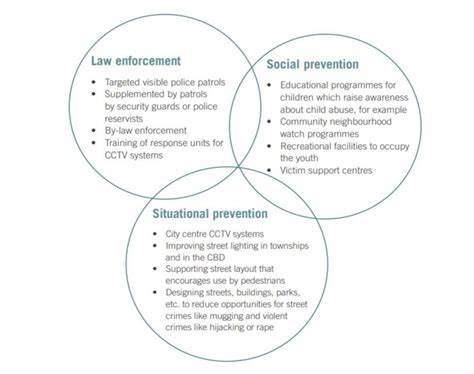

尽管这些技术在提升公共安全、预防犯罪等方面确实具有效用,但如果缺乏明确的法律限制和透明的管理机制,极易导致滥用甚至侵害隐私权。在加利福尼亚县这样的举动背后,反映出一些地方政府尝试通过高科技手段改进治安管理的初衷,但实施过程中往往忽视了对居民基本权利的保障。社区居民和多个隐私保护组织纷纷表达担忧。他们认为,在无人机持续监视下,居民的日常生活将被过度曝光,甚至可能被不正当利用,影响个人自由和安全感。这种担忧不仅限于加利福尼亚,也引发了全美范围内乃至全球对无人机监管政策的审视。现阶段美国在无人机使用方面的法律尚不完善,缺少统一的隐私保护标准和严格的监管机制。

各州和地方政府采取的措施千差万别,导致法律真空和执行不力的现象普遍存在。公众对无人机监控的规制呼声高涨,要求制定更明确的法律框架,规范无人机的用途、飞行高度和监控范围,确保在保护公共安全的同时,不侵犯个体隐私。此外,透明度成为改进无人机监控管理的重要方向。政府和执法机构需要明确告知公众无人机的使用请求与实际部署情况,接受社区的监督和反馈,确保权利边界清晰且可追责。技术企业和非政府组织也发挥积极作用,推动设计隐私保护友好的无人机系统,例如匿名化视频处理,限制数据存储时间,增强数据安全防护等。最后,公众的知情权和参与权是实现无人机与隐私和谐共处的关键。

居民应被赋予权利,参与讨论和反馈无人机监控政策,共同监督无人机技术的合法合规使用。只有政府、企业和社会多方协作,才能平衡高科技发展与人权保障,促进无人机在合法范围内造福社会和民众。加利福尼亚县利用无人机监视居民的风波揭示了现代社会在新兴技术与传统权利之间博弈的复杂局面。无人机技术作为时代产物,带来了无限可能性,同时也带来了潜在风险。维护公民隐私、安全和自由,是无人机应用不可回避的核心议题。各界只有加强法律建设和社会监督,才能让无人机真正成为促进社会进步的利器,而不是侵犯个人权利的工具。

未来,随着法规逐渐完善,技术不断进步,无人机将在更规范、更透明、公民权利得到充分保障的环境中,展示出它的真正价值和积极力量。