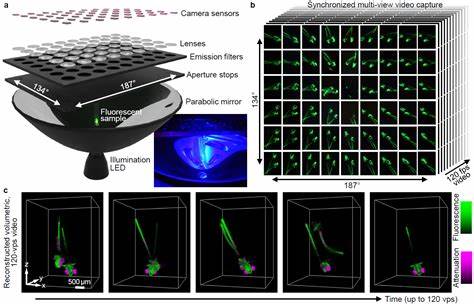

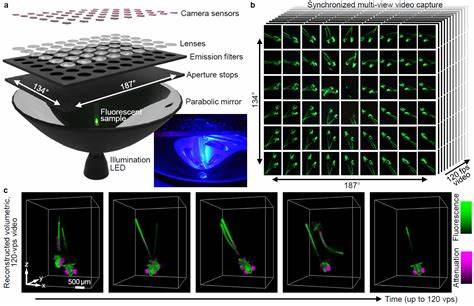

在现代生命科学的研究领域,对微观生物体进行精准、实时的三维成像一直是科学家的重要需求。传统显微成像方法虽然能提供高分辨率的图像,但在捕捉自由运动生物体的动态行为时常面临挑战。高速荧光光场层析技术(High-speed fluorescence light field tomography)作为一项新兴的成像技术,凭借其独特的优势,在无拘束的自由运动生物体成像领域实现了重大突破。该技术融合了光场成像与荧光层析的优势,能够在高速采集众多视角光线信息的基础上重建生物体的三维荧光分布,为研究复杂生命活动提供了强大工具。 光场成像技术之所以在过去几十年中备受关注,是因为其能够采集场景中的光线方向信息,这为后续的三维重建提供关键数据。传统的显微镜只能记录平面图像,而光场显微镜通过一组微透镜阵列,使得收集到的图像中不仅包含空间分布,还包含光线的方向性,进而支持后期数字聚焦和三维重建。

而荧光层析成像则利用生物体内荧光标记的分子发射光信号,结合计算反演技术,能够还原体内分布情况。将这两者结合,做到高速采集多个视角的荧光信号,再经光场层析重建方法处理,即可实现高效、准确的三维荧光成像。 在自由运动生物成像领域,以往技术受限于成像速度及标本束缚问题,使得生物体在行动过程中难以稳定成像。高速荧光光场层析技术的出现解决了这些问题。其关键优势之一就是高速成像能力,使得研究者能够实时监测生物体在自然状态下的行为与生理变化,不需将样本固定或冷冻。这对于研究诸如线虫、水蚤、小型鱼类等活体在环境中如何响应刺激、展开复杂行为模式具有极大意义。

同时,技术上的非侵入性和高灵敏度保证了生物样本的正常状态不会被成像过程干扰。 此外,该技术还大幅减少了数据采集和处理时间。传统的三维荧光显微技术往往需要多次扫描不同层面,数据处理也较为繁琐。而高速光场层析通过一次成像采集即获得多角度数据信息,将时间消耗压缩到最小范围。这不仅提升了实验效率,也极大降低了因运动模糊带来的图像失真。 近年来,随着计算机性能的提升与算法的进步,高速光场层析的重构算法更加成熟,重建质量也不断提高。

结合深度学习等先进算法,可以有效抑制噪声,优化成像分辨率,这对于捕捉细胞级别的荧光信号至关重要。很多科研团队正积极探索将这种技术应用于神经科学、发育生物学及药物筛选领域,期待通过三维动态观察生物活体内部结构的微观变化,揭示其生理机制。 高速荧光光场层析技术的应用不仅限于基础科学研究,也正在向临床医学、药物研发等产业领域延伸。借助此技术能够对小动物模型进行无创监测,为疾病机理研究提供有力支持。比如在神经退行性疾病研究中,可以观察活体神经细胞活动的空间分布与时间变化,辅助评估治疗效果。此外,该技术还可支持高通量筛选,通过自动化设备,实现大规模活体样本的快速成像,提高药效评价效率。

展望未来,高速荧光光场层析技术有望结合更多多模态成像方法,实现更全面的生物样本分析。与光声成像、拉曼光谱等技术集成,将丰富成像信息维度,助力科学家从分子、细胞到整体水平全面理解生命过程。另外,随着硬件设备的不断优化,成像速度和分辨率将继续提升,体积更小巧、便携的成像仪器或将出现,为现场快速检测提供可能。 总而言之,高速荧光光场层析技术的诞生和发展,标志着生命科学成像技术迈入新的时代。它不仅突破了成像速度与运动样本的限制,更为深入探究生物动态过程提供了强大工具。未来,随着技术不断完善和应用领域的拓展,相信它将在生命科学及医学研究中发挥更广泛的重要作用,助力人类更好地认识生命的奥秘。

。