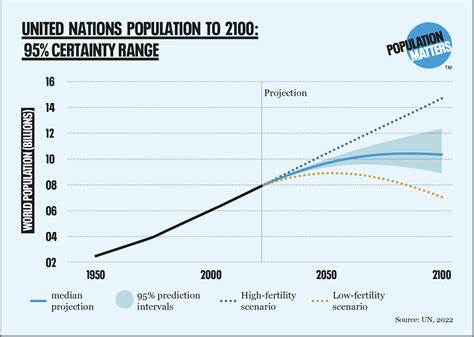

回望四十年前,全球人口问题的讨论几乎围绕着“人口爆炸”这一核心主题展开。那时,科学家、政策制定者以及公众普遍担忧人口过快增长可能带来的资源枯竭、环境恶化以及经济负担。与此形成鲜明对比的是,现如今,许多发达国家面临着人口增长放缓甚至人口崩溃的严重挑战,这种因果倒转的局面让人不禁思考,为何当年人们没有预见到今日的困境? 要理解这个问题,首先必须理解四十年前世界环境和社会背景的特殊性。彼时,世界人口总量和增长速度正处于历史高峰。医疗技术突破带来的婴儿存活率提升,农业革命带来的粮食产量增加,加上战后经济的复苏,均促进了人口迅猛增长。媒体与学术界频繁警示资源短缺和环境污染的风险,代表作如保罗·埃利希的《人口炸弹》广为流传,令大众对人口控制产生浓厚兴趣。

四十年前对人口爆炸的担忧并非毫无依据。全球范围内,尤其是发展中国家,因基础设施不完善、卫生条件较差,生育率维持高位以确保家庭劳动力和生活保障。然而,针对发达国家的家庭计划、避孕手段的普及也逐渐显现出抑制人口增长的效果。在当时,这种分化还未充分引起重视,全球整体高增长的态势掩盖了局部的变化信号。 此外,经济环境塑造了人们对家庭和生育的期待。在那个时代,传统家庭模式占据主导,早婚、早育被认为是社会稳定和个人幸福的体现。

房地产市场相对低迷,使得年轻人购房压力较小,经济结构也更倾向于支持单收入家庭的养育需求。再加上当时社会价值观普遍鼓励多子多福,生育被视为个人责任和家庭传承的重要部分,因此大多数人自然而然地认为生育是理所应当的未来规划。 社会文化层面,同龄人间的影响力极大,集体主义的观念深入人心。个体选择很大程度上受制于家庭及社区的期望,不少人考虑到的是延续家族和维系社会关系,而非个人职业及生活方式的多样性。这种环境让人口持续增长成为一种惯性,而“人口崩溃”这一概念既缺乏现实依据,也难以引发广泛关注和担忧。 另一方面,科技与信息传播的限制也不容忽视。

在信息全球化和即时传播尚未实现的年代,人口结构的微妙变化、经济压力的积累以及社会转型的复杂性难以被公众快速感知。统计数据的滞后和分析能力有限,进一步加剧了对未来趋势的误判。人们更多关注的是眼前的生活改善和经济发展,缺乏对人口长远影响的系统理解。 随着时间的推移,社会结构与经济模式发生了根本变化。女性教育程度和职业参与度显著提升,个人主义与自我实现成为主流价值观。双职工家庭逐渐成为常态,育儿成本不断攀升,住房压力、职业竞争和生活节奏加快使得年轻人推迟结婚或选择少生孩子,人口增长的动力被极大削弱。

此外,现代社会普遍倡导环保、可持续发展和优质生活,这些理念引导人们重新思考生育的意义和责任。同时,医疗进步延长了平均寿命,老龄化问题日益严重,代际结构发生变化,社会保障体系承受巨大压力。种种因素交织,使目前许多国家面临着人口减少、劳动力缺乏和经济停滞的风险,这些曾被忽视的隐患如今凸显无遗。 回顾四十年前的视角,他们的担忧准确反映了当时人口爆炸的现实压力,但也正是基于那个时代的社会经济条件和价值观限制,导致人口崩溃的风险未被充分预测。时代的进步与变迁不断重塑着人口格局,也提醒我们必须动态审视人口问题,结合科学数据与社会实际,不断调整政策与思维。 总的来说,四十年前的人们未曾忧虑今日的人口崩溃,主因在于他们所处的时代背景与现实困境与现在截然不同。

人口发展的双刃剑特性让人们既要警惕快速增长带来的压力,也需警觉增长停滞或下降的长远挑战。唯有从历史经验中汲取教训,结合当前趋势,理性规划未来,才能有效应对人口变化所带来的复杂社会问题,构建更加稳定和谐的社会秩序。