在现代生活的快节奏环境中,高效管理时间已成为每个人面临的重要课题。尤其是在任务繁多、优先级不一的情况下,如何合理分配时间以最大化生产力,成为待办事项应用设计中的难点。传统的时间分配方式通常依赖于主观判断或者将时间平均分配给各项任务,然而这种粗放的模式往往无法发挥个人潜能,也难以适应任务的复杂性和多样性。近期,一种被称为“天顶梯度算法”(Zenith Gradient Algorithm)的新型方法被提出,试图从数学建模的角度,科学衡量任务的努力程度与享受度,推导出最优时间分配方案,大幅提升日常任务完成效率。 首先,需要明确“生产力”的定义。传统意义上,生产力往往与完成任务的数量挂钩,但更深层次的视角认为,任务执行过程中的进展速度同样重要。

用符号ρ(t)表示在时间t时某任务的完成进度,那么生产力p(t)可以定义为进度对时间的导数,即p(t) = dρ/dt。该定义反映了单位时间内的工作效率,曲线形态通常呈现出先提升后降低的趋势,这与我们心理学中“进入心流状态”(flow state)相吻合——即在某个时间点生产力达到最高峰,随后由于精力消耗开始下滑。 天顶梯度算法通过对生产力随时间变化的动态建模,采用类似泊松分布(Poisson Distribution)的函数形式,描述努力程度(E)、享受度(β)以及进入心流状态所需时间(ϕ)三大参数间的关系。该模型认为,努力度越大说明任务越具挑战性,而享受度则影响动机和起始生产力水平。心流达到的时刻表示最高工作效率点,算法通过求解生产力函数的导数设为零获得,即dp/dt = 0,算出心流对应的时间点为t=ϕ。 模型中ϕ被近似为努力度和享受度的线性函数,结合用户个性化常数c₁、c₂、c₃体现个体差异;同时初始生产力p₀也通过努力度和享受度进行调整,反映任务启动阶段的难易程度。

参数a则关联峰值生产力,表示在高努力而高享受的任务中,产出效率会显著提升。 为了保证参数的合理区间,所有用户输入的努力度和享受度被线性映射至实验确定的范围内,努力度E限定于1至5,享受度β则限定于1至2,以防止模型偏离科学实际。另外,使用者可通过多次任务执行测量心流到达时间,利用线性最小二乘法拟合更新个性化参数,逐步提升模型的准确性和适用性。 应用场景中,算法不仅指导用户应该花费多少时间在特定任务上,更提供了任务优先级的量化依据。举例来说,学习数学考试的任务因为努力度较高且享受度偏低,进入心流的时间相对较长,最佳学习时长约为3小时10分钟,才能最大化学习效率。而较低努力或高享受度任务,则能够在更短时间内达到最佳产出。

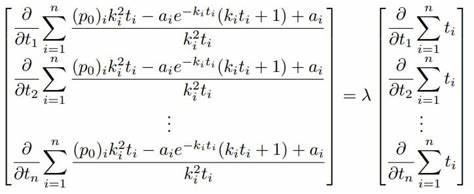

当面对一整日多个任务时,该算法通过引入拉格朗日乘数法,带入时间总和约束,构建多任务总生产力函数P(t),对时间分配进行全局优化求解。以作者实例中四项任务为例,分配到工作的时间分别是论文写作42分钟、数学作业1小时50分钟、视频剪辑1小时7分钟和物理学习2小时21分钟。对比随意分配的平均时间方案,天顶梯度算法的时间分配方案生产力提升近19%,体现出科学分配时间的重要价值。 此外,算法在理论上也经受了“合理性检查”——当所有任务的努力度和享受度相同时,系统自动调整为均匀分配时间,以符合直觉和公平原则,确保模型的普适性和逻辑严密。 结合近年来对脑科学、心理流动理论的研究,该算法实现了待办事项应用的深度智能化升级,帮助用户摆脱传统时间管理中的盲目性和主观性。更为重要的是,该应用允许用户数据动态更新,随着使用习惯和任务特性的变化,模型自我完善,适应个体需求。

天顶梯度算法不仅具有理论创新意义,实用价值也极为显著。目前,该模型已被集成于多个生产力工具中,如https://www.acumenweb.app/提供了免费试用版本,配合详细的教学视频和社区讨论,促进技术的普及和优化。知名数学传播者Dr. Tom Crawford也通过视频对算法做了深入介绍,便于更多人理解和使用这一模型。 通过天顶梯度算法实现的超工程化待办事项应用,代表了智能时间管理方向上的一大步。它突破了传统时间分配的平庸与粗放,借助科学的数理模型,为用户提供个性化、动态调整的任务时间规划方案。未来,随着任务复杂度和用户需求的提升,此类算法必将成为效率工具的标配,助力用户实现真正意义上的全方位、高质量生产力。

在信息爆炸与工作压力不断提高的当下,如何科学规划有限的时间资源、提升整体生产力,是每个人亟需解决的难题。天顶梯度算法的诞生为我们提供了一种可操作又高效的解决方案,帮助我们摆脱时间管理的盲区,在繁重的任务中寻找“流动”的节奏,实现理想的时间与任务平衡,使高效工作与享受生活不再是对立,而是同步提升的优雅舞步。