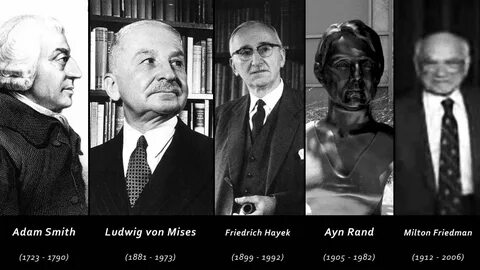

路德维希·冯·米塞斯与米尔顿·弗里德曼的争论 在经济学的历史上,许多思想家在各自的理论框架内激烈争论,推动着学科向前发展。其中,奥地利经济学派的代表人物之一路德维希·冯·米塞斯(Ludwig von Mises)与芝加哥学派的创始人之一米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)之间的辩论,便是经济学史上的重要一章。 路德维希·冯·米塞斯生于1881年,成长于奥匈帝国的一个犹太家庭。他在维也纳大学学习法律和社会科学,受到了自由主义思想的深刻影响。米塞斯强调经济学的主观性,主张个体行为和选择对于经济现象的决定性作用。他的代表作《人的行为》(Human Action)提出了所谓的“方法论个体主义”,认为只有理解个体的选择,才能理解整个经济体系。

相比之下,米尔顿·弗里德曼则是20世纪最具影响力的经济学家之一。他在经济学的多个领域做出过重要贡献,尤其是在货币政策和消费者行为方面。弗里德曼是“货币主义”的创始人,强调货币供给对经济波动的重要性,并主张通过控制货币供应来实现经济稳定。弗里德曼的观点更加强调宏观经济政策的有效性,尤其是在应对经济危机时的政策工具。 两位经济学家之间的争论主要集中在自由市场、政府干预以及货币政策的作用等几个关键问题上。米塞斯提倡的是一种绝对的经济自由,认为市场是自我调节的,政府的干预往往会导致资源的错配和经济效率的下降。

他的一句名言便是:“政府越少干预,市场的运作越好。”在他的观点中,自由市场能够通过价格机制有效分配资源,政府的干预只会扭曲这一过程。 而弗里德曼虽然也主张市场经济的重要性,但在实际应用上,他对政府干预持相对开放的态度。他认为,在某些情况下,政府的干预是必要的,尤其是在经济衰退或金融危机时,政府可以采取积极的货币政策来刺激经济。弗里德曼曾说过:“在黑暗的隧道中,政府的光明是必要的,它能够引导经济走出困境。” 在1970年代,西方国家经历了一场严重的经济危机,通货膨胀与失业率同时高企,经济学家们对此感到困惑。

米塞斯认为这是政府过度干预市场和错误的货币政策造成的,他坚信市场能自动调整,反对任何形式的干预。而弗里德曼则指出,这是由于货币供给的失控,他主张通过控制货币供给来遏制通货膨胀,恢复经济的稳定。这场经济危机,成为了米塞斯与弗里德曼思想碰撞的集中体现。 除了宏观经济政策,另一重要的争论点在于对自由市场的信仰。米塞斯认为,市场自由是一种自然权利,必须无条件捍卫,而弗里德曼则警惕地指出,自由市场并不总是能自动带来社会福利,市场失灵时,政府的介入可能是必要的。弗里德曼的这一观点在今天的经济议题中仍然具有现实意义,例如面对环境问题或不平等现象,许多经济学家开始重新审视市场机制的局限性。

此外,米塞斯和弗里德曼在经济学方法论上的区别也相当明显。米塞斯坚持演绎法,强调理论的逻辑推导,而弗里德曼则采用实证主义的方法,强调通过数据和实际案例来验证理论。弗里德曼的这种实证主义方法为经济学的发展带来了新的视野,让经济学更接近于自然科学的实证研究,但也受到了一些经济学家的批评,认为这样的方式可能忽略了经济学作为一门社会科学的复杂性和多样性。 虽然两位经济学家在许多问题上的立场截然不同,但他们的思想都极大地影响了后来的经济学发展。米塞斯的理论为奥地利学派提供了重要基础,强调个体行动在经济中的重要性;而弗里德曼则通过其货币主义理论和政策建议,影响了全球多国的经济政策,特别是在20世纪80年代的“里根经济学”和“撒切尔主义”中,货币主义的理念得到了广泛应用。 在回顾米塞斯与弗里德曼的争论时,我们不仅能看到两位杰出经济学家对经济理论的贡献,也能反思自由市场与政府干预之间的复杂关系。

在全球经济面临新挑战的今天,例如通货膨胀、贫富差距和气候变化等问题,米塞斯与弗里德曼的争论仍然具有现实意义,使我们在追求经济效率与社会公平之间找到平衡的道路。 总体而言,米塞斯与弗里德曼的争论不仅是经济学内部的知识碰撞,更是对人类社会治理、经济政策及其背后价值观的深刻探讨。他们的思想遗产依然激荡在学术界,也不可避免地影响着政策制定者和广大公众的经济观念。