Python作为现代编程语言中的佼佼者,因其简洁、易学和强大功能深受全球开发者喜爱。然而,任何编程语言都不是完美的,写出高质量代码也绝非一蹴而就。那么,什么是糟糕的Python代码呢?如何写出让自己和团队头疼欲裂的“反面教材”?本文将以幽默风趣的口吻揭示那些令人抓狂的Python编程“反面示范”,帮助你在欢笑中认清错误,避免陷入恶习,实现自身代码水平的飞跃。 首先,糟糕的Python代码往往开始于命名上的“艺术创作”。不使用易懂、描述性强的变量和函数名,而是选择无意义的单字母或模糊不清的名字。命名为f、a、b的变量遍布代码,尤其是在函数内部不断重复使用相同的变量名却代表不同的含义,如此一来,当你在深夜修复生产环境故障时,破解这些变量的真正意图宛如解密谜题,增加代码理解难度,团队交流更像是一场无止境的猜谜游戏。

值得调侃的是,许多程序员自豪地用data1、data2、temp、result、thing等名词取代明确的变量命名,有时更是在同一函数内让这些变量“变身”多次,使后续维护如履薄冰。 其次,Python代码中导入模块的策略如果缺乏节制,也会制造灾难性后果。过度导入所有可能用到的包,并且将导入语句散布于文件各个角落,导致模块命名空间冲突、覆盖内置函数,调试耗费更多时间。在实际开发中,理应遵循只导入真正需要的模块,将导入语句统一放置于文件开头以提升可读性和维护性。然而,糟糕代码恰恰相反,让其他开发者为了找到至关重要的一个导入语句大海捞针,无形中增加了项目复杂度和精神负担。 将功能复杂庞大而毫无分割的“巨型”函数奉为神作,是产出低质量Python代码的又一关键因素。

程序设计领域强调的单一职责原则在这类代码里荡然无存,取而代之的是数百行闪耀着“混沌光芒”的函数。它们汇集了验证用户数据、发送邮件、更新数据库、生成报表及计算分析等层次分明的模块逻辑,混杂在一起,堪称“灾难的总和”。阅读这种函数不仅眼花缭乱,也大大增加了调试和重构难度。在真正的工程实践中,代码清晰、职责明确的模块化设计能极大提升开发效率及后期维护便捷性。 再来谈谈异常处理。许多初学者甚至部分从业者对异常机制存在误解,以为捕获所有异常后无视它们是正确做法。

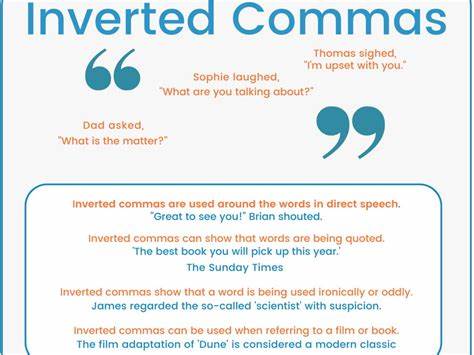

随处可见的try-except分支里除了简单的pass语句,或者任意打印一句“Something went wrong lol”就宣告成功,让代码在表面看似“稳健”实则暗藏风险。正确的异常处理需要区分异常类型,适时记录、补偿或恢复操作,避免程序崩溃且保证数据一致。忽视这一点,不仅会让代码不可靠,还会使问题难以及时发现和修复。 评论对于代码的意义被糟糕代码写作者全面忽视。他们坚信注释是“无能的表现”,宁愿让同事费劲苦思自己的“天才”算法,也不甘提供一行准确、生动的解说。长而复杂的列表推导式、lambda表达式堆积在一起,代码读起来宛如暗号,令人望而生畏。

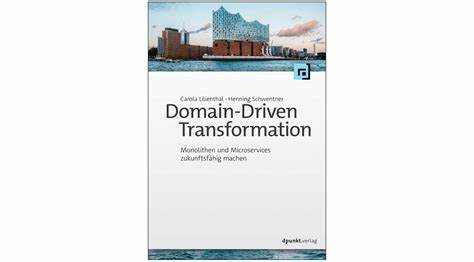

事实上,良好的代码注释不仅关乎团队协作,也有助于提升自己后期回顾程序时的理解速度,是专业程序员必备的习惯。 另一个令代码陷入混乱境地的因素是滥用全局变量。过度依赖全局状态,使得函数彼此间通过不明确的渠道传递数据和控制标志。这样的设计导致副作用无处不在,调试时往往找不到根源,代码的可预测性大打折扣。良好的编程习惯应当尽量通过参数传递及返回值实现数据交换,避免使用全局变量,保证代码模块的独立性和纯粹性。 当涉及到字符串格式化时,不乏有程序员选择最蠢笨的连接方式。

例如简单的字符串拼接替代f-string或format方法,虽然满足了功能需求,却极易出现难以发现的错误和安全隐患,尤其是SQL拼接操作中带来的注入风险。现代Python版本中提供了多种优雅、安全的字符串格式化方式,明智的使用不仅提升代码可读性,也能增强系统安全。 性能方面,无视数据结构优化、索引使用及算法效率,采取最原始的遍历和查找方式致使性能崩溃,是编写劣质代码的又一大罪状。实际项目中合理利用数据库索引、缓存机制、算法优化可大幅提升系统响应速度和负载能力,反之则严重影响用户体验,还可能导致服务器资源浪费。 配置管理同样是许多项目的痛点。将所有配置硬编码在代码中,分散至项目多个文件甚至混杂在类定义或函数体内,极大增加了调试难度和维护成本。

理想做法是将配置参数统一管理,利用环境变量、配置文件或管理工具,实现灵活、安全和高效的配置管理。复制粘贴重用代码则展现了编程中的低效与混乱。大量相似但细微不同的函数版本散布于代码库,所谓的“重复劳动”不仅浪费时间,还极易导致修复错误时遗漏部分代码,造成新旧逻辑混乱,增加维护负担。 避免使用成熟、稳定的外部库,执意自行实现HTTP客户端、CSV解析器、日期处理及加密算法,表面展示个人能力的独特之处,背后却是易错、难实现和维护成本高昂的代价。成熟库经历了社区层层打磨,兼具性能和安全,弃之不用毫无必要。使用弃置的过时第三方包更是雪上加霜,风险难以预估。

倡导不使用现代集成开发环境(IDE),坚持用纯文本编辑器如Notepad编写代码,有趣味地“回到过去”,拒绝语法高亮、自动补全、代码格式化、静态检查等便利,拥抱“代码现场的火灾体验”。虽然可能短时间锻炼程序员的观察力和忍耐力,长远来看极易导致代码质量下降和生产事故频发。 至于AI辅助编程工具,如GitHub Copilot、ChatGPT等,被玩笑地称为“懒惰者的扶手椅”,真正的猛士应当甘愿辛苦手敲每行代码,从头领略编程的苦与乐。虽说这一观点不失幽默之余,却反映了部分程序员对新技术接受度的担忧和较真。人工智能工具若被合理利用,实际上可显著提升开发效率和代码质量。 最后,对于测试,错误观念认为测试是拖延的借口,坚信“真正的测试发生在生产环境”,敷衍地写着只有一个assert True的“伪测试”,很可能掩盖着大量潜在Bug。

测试驱动开发和自动化测试已成为软件质量保障的重要基石,舍弃测试无异于盲目驾车,难以避免灾难。 总的来说,刻意展现如何写出最糟糕Python代码的幽默文章,既是对日常工作中常见不良编程习惯的调侃和批判,也是一次深刻的自我反思和警醒。通过反面教材,我们得以明确什么才是值得推崇的编程规范,让代码更具可读性、可维护性和健壮性。毕竟,写出让人欢欣鼓舞的优质代码,远比写出“惊天地泣鬼神的烂代码”令人自豪得多。希望每一位Python程序员都能在FUN中学习,助力职场成长,共同创造更美好的编程世界。