合成器作为电子音乐领域的核心乐器,其历史可追溯至19世纪末,伴随着电子技术的兴起和音乐创作方式的转变。1896年被认为是合成器史上的重要起点,这一年诞生了被视为最早电子乐器之一的特勒风琴(Telharmonium),这标志着利用电子手段合成音频的初步尝试。随着时间的推移,合成器的技术逐渐成熟,从大型机械电子设备发展至便携的模拟合成器,再到当代的数字合成器和软件合成平台,推动了音乐表现形式的极大丰富。合成器演进的过程中,不仅仅是技术的进步,也反映了音乐创作者不断追求新声音、新风格的精神。从20世纪60年代开始,诸如莫格合成器(Moog)和ARP合成器的出现掀起了电子音乐热潮,它们以模拟电路实现声音的多样化合成,广泛应用于摇滚、爵士和实验音乐中,开辟了音乐创作的新维度。七十年代至八十年代,随着数字信号处理技术的发展,数字合成器如雅马哈DX7得以面世,带来了更加精准和复杂的音色控制,成为流行音乐和电影配乐的重要工具。

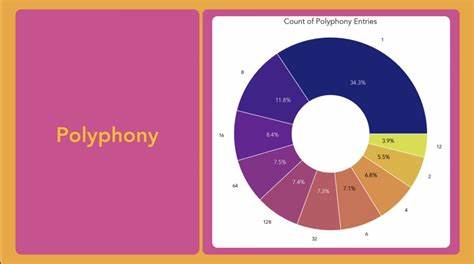

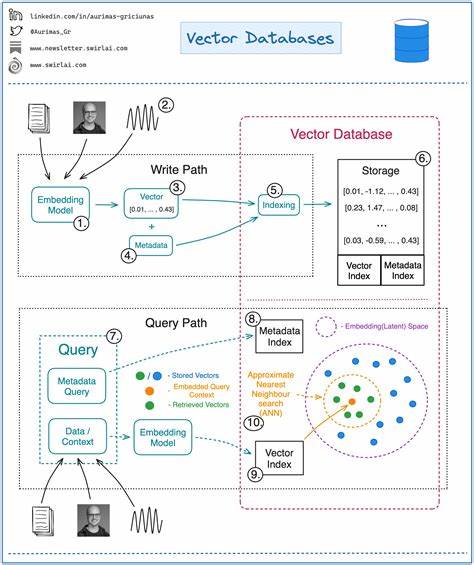

进入21世纪后,合成器技术不断融合计算机与软件,诞生了虚拟合成器、模块化合成系统以及基于人工智能的声音生成工具,使合成器的使用变得更加普及和多样。最近的研究工作如《Synthesizers 1896 – 2024: A Dataset and Exploratory Insights》提供了详实的数据集,涵盖了逾百年来合成器的发展历程及其应用实例,通过数据分析揭示了合成器技术演化与音乐潮流间的紧密联系。该数据集不仅包含了各种典型合成器的型号、技术参数和音乐作品,还结合用户使用行为和市场动态,为理解合成器在音乐产业中的作用提供了宝贵视角。通过对这一数据集的深入挖掘,可以发现合成器在不同历史阶段呈现出的独特技术特征与音乐风格的变迁,以及其对现代音乐制作工具和创作手法的持续影响。值得关注的是,合成器作为创新的催化剂,不仅极大拓展了音乐的表现力,还推动了音乐产业结构的变革,促进了电子音乐的多元发展。这种现象在电子舞曲、合成流行、电影配乐等领域尤为显著。

未来,随着更多前沿技术如人工智能、机器学习和虚拟现实的融合,合成器有望在声音设计和音乐创作上实现更高的智能化和交互体验。对音乐人而言,理解合成器历史发展的脉络和技术特点,不仅有助于掌握传统与现代兼容的音色制作技巧,也能激发创新灵感,拓展艺术表达的边界。同时,随着合成器文化的深入人心,相关教育资源和社区建设逐渐完善,为新一代音乐创作者提供了繁荣的土壤。总体来看,合成器作为电子音乐的核心技术,经历了从机械电子装置到数字智能平台的巨大变革,成为影响音乐产业乃至文化的重要力量。未来,合成器将继续与科技进步紧密结合,推动音乐创作方式的不断革新,为全球音乐爱好者带来更多极富创意的声音体验。