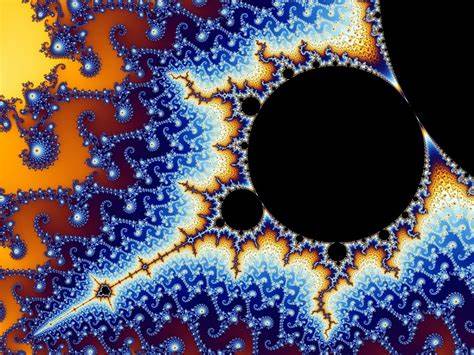

认知的旅程往往始于简单又直观的印象,然而当我们真正深入探索时,却会发现隐藏于表象之下的是无尽的层次和复杂性。比如蜜蜂,外界眼中不过是小小的昆虫,日常活动看似平凡无奇,但深入研究后,我们才意识到蜜蜂社会的细致分工、复杂的舞蹈语言以及生态影响力背后蕴藏着庞大的知识网络。正是这种层层嵌套,构成了知识的分形结构,折射出世界的本质。分形,源自数学和自然界的奇妙现象,指的是不断重复自身形态的复杂结构,无论放大多少倍,总能呈现出相似的细节。这种无限延展的特征非常适合用来形容知识的本质。每一块知识领域都不是孤立的点,而是包含无数子主题、子子主题的无限细分,形成一个永无止境的探索空间。

传统上我们常用树状图或地图来表示知识体系,树状图强调层级与分支,但往往忽略了知识之间的交织和反复出现的核心概念;地图则适合展示知识的大致轮廓,却难以反映知识深度与细节的激增。这些模型都在某种程度上简化了知识的本质。相比之下,分形模型以其自相似和无限复杂的特性,更准确地描述了知识体系的结构。学习就像是在探索这座巨大的分形迷宫,每深入一步,便揭开新的复杂图案,等待我们的理解和整合。 以茶为例,这个看似简单的饮料隐藏着丰富的文化、历史、科学与经济联系。掌握冲泡技巧只是入门,了解不同茶叶品种则是更深层的探索。

深究茶叶的种植环境、采摘工艺、发酵过程、储存条件,甚至全球物流链条,都会让我们的知识树枝更加繁茂。更进一步,茶的化学成分如何影响味觉体验,甚至大脑反应,带来了神经科学的交叉研究。历史上茶的起源、贸易路线、社会文化影响和商业战略等话题,更是为这一知识分形增添无穷分支。无论我们选择哪条路径钻研,都会感受到知识的不断扩展与深化。 应用分形模型不仅帮助我们理解知识的无尽复杂,还能调整我们的学习心态。当面对新领域时,我们常常低估其难度,初步了解后却感到丰富且复杂,甚至一度迷茫。

分形思维让我们意识到这是正常的认知过程——知识结构本就是层层递进的。同理,分形中局部细节的清晰度表现了主观理解的深浅。我们擅长的领域如同清晰分明的分形区域,掌握不足的部分则表现为模糊不清。通过分形模型,我们能够更清晰地看见自身认知盲区,有意识地调整学习策略,避免被达宁-克鲁格效应所误导,保持谦逊和求知欲。 此外,分形模型也反映了知识的动态特性。知识并非静止的画面,而是不断变化、发展和重组的有机体。

某些领域,如古典文学,演变缓慢,呈现相对稳定的分形结构;而现代科技、流行文化则迅速膨胀与变迁,分形结构不断重塑。我们可以把知识想象成一个活的分形,随着时间演进,形态和复杂性持续变化,体验到学习过程中的新奇与挑战。 由于分形的高复杂性,完全绘制或描绘知识分形往往是困难的,甚至呈现为繁复难解的图样。然而这并不妨碍我们用分形作为思维工具,帮助构建宏观认知框架。知识间不是隔离分支,而是交织成错综复杂的网络。当数学,哲学,历史等元素多次出现于不同主题的重叠区域时,分形模型的“重复块”就像超链接一般,将我们引向相关的知识节点,体现了学科交叉与融合的真实面貌。

理解这种重复与连接,能够促进跨领域的创新与洞察。 分形思维的魅力还在于它打开了我们探索知识的无限可能。每个人都是这座知识分形中的探险者,可以根据兴趣拓展某一区域,带来不同的清晰度和深度,从而塑造独特的认知地图。就像从未涉足的模糊区域逐渐变得清晰,我们的人生观、世界观与价值观也因不断钻研和思考被重塑。学习不再是机械记忆,而是一场永无止境的奇妙旅程。 整体而言,以分形为心智模型,有助于我们超越线性和静态的认知模式,理解知识的复杂性与无限深度。

它提醒我们在追求专业知识、跨学科整合以及终身学习的过程中,保持谦虚、耐心与好奇心。同时,也激励我们欣赏知识本身的美,接受它的无序与丰富,享受探索过程中的每一次发现。下次遇到看似简单的主题时,不妨问问自己:其背后隐藏着怎样的分形世界?在那里又将开启怎样的思想冒险?。