地震作为一种突发的自然灾害,常常在毫无征兆的情况下发生,给人们的生命财产安全带来巨大威胁。无论是历史上著名的1906年旧金山大地震,还是震撼世界的日本东北大地震,每一场毁灭性地震都揭示了我们对地震活动理解的不足。随着城市化进程加快,人口密度增加,地震对人类社会的威胁也日益严峻。科学界和社会各界都在迫切寻找更加有效的地震预测技术,以便提前预警,减少伤害。过去几十年内,尽管在地震科学领域取得了不少进展,但地震确切发生时间的预测依然极其困难。然而,借助现代高性能传感技术和基于人工智能的复杂模型,人类正在重新审视这个长期以来被视为“无法预测”的自然现象。

地震预测的核心难点在于地球内部板块运动的复杂性。地震的产生与板块的释放能量密切相关,而这一过程受制于地壳缺陷、应力积累以及地质结构的多重因素。传统的观测手段如地震仪和地质调查,能够监测到一定程度的震动和构造变形,但数据分散且较为有限,难以全面捕捉地震前的微妙信号。近年来,随着传感技术和计算能力的进步,地震监测迎来了全新的发展机遇。现有一批创新技术正被引入地震监控体系中,比如基于卫星的合成孔径雷达干涉测量(InSAR),能够在广阔区域内高精度捕捉地表形变,为地震发生前的预警提供重要线索。此外,分布式声波传感技术利用遍布城市地下的光纤网络,实现纳米级地面震动监测,极大拓宽了原有传感网络的覆盖范围,使我们对微震的感知能力大幅提升。

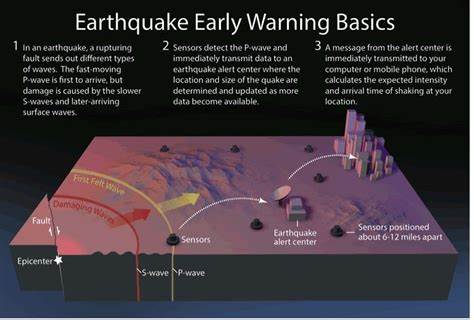

这些数据来源远远超过了传统地震仪的单一探测模式,为实现地震快速预警夯实了数据基础。与此同时,人工智能特别是深度学习和基础模型的引入,赋予地震预测系统新的智能化能力。基础模型通过海量数据训练,能够识别复杂的地质变化模式,并预测潜在的地震风险。这种方法克服了传统手工设定预测规则的瓶颈,为在有限时间内构建可行的预警系统提供了可能。尽管目前基于人工智能的地震预测还处于探索阶段,但已有案例显示其巨大潜力。比如,通过将多源地震监测数据汇聚于同一平台,进行统一分析,系统能够在地震发生前的几分钟内发出预警信号,为民众争取宝贵的疏散时间。

地震预警不仅仅是技术难题,更是一个涉及数据合作与资源整合的重要社会问题。现阶段,地震数据往往分散在不同机构和地区,缺乏统一的共享平台,制约了灾害防御能力的提升。建设集成数据平台,汇聚地震观测、卫星监测和地理信息等多样数据源,将极大促进地震科学研究和预警系统的协同发展。同时,扩大传感网络投资与部署也是加快预警能力提升的关键。以加州为例,现有地震仪数量相对不足,尤其是在海底断层和偏远区域,传感器的稀缺限制了数据采集的及时性和完整性。加大对先进传感器如海底地震仪和光纤声波检测技术的支持,将有效提升监测精度和实时性。

要实现真正意义上的地震提前预警,除了技术层面,还需要社会各界的高度重视和积极参与。公共部门应加大对地震预测科研的资金投入和政策支持,吸引更多研究人才投身其中。学术界、产业界和政府机构应建立紧密合作机制,实现数据共享、资源整合与技术创新。此外,普及地震预警知识、完善应急响应体系和强化基础设施抗震能力,也同样重要。未来,随着数据规模和计算能力的持续增长,结合物联网、大数据和人工智能的多维度地震监测与预测系统,有望实现10分钟甚至更长时间的有效预警。这对于高震风险地区,尤其是人口稠密的城市,将极大提升防灾救灾效率,挽救大量生命,减少经济损失。

地震不可避免,但能够预测的时代正逐步走来。科技让地球的律动不再神秘,也让人类有了更多主动应对自然灾害的手段。抓住机遇,加强地震预测领域的投资和合作,是保护家园、保障社会繁荣的关键步骤。随着更多资金注入和技术突破,地震预测将迎来质的飞跃。未来,当地震警报在手机屏幕上提前响起时,我们不再恐慌,而是有条不紊地采取行动,守护家人的安全和城市的美好。地震预测,将不再是梦想,而会成为现实中的重要防灾利器。

。