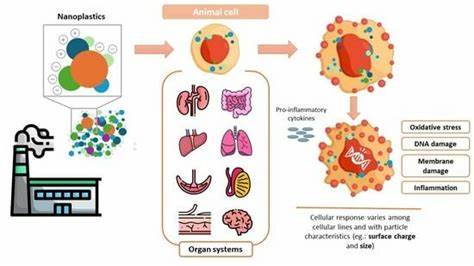

随着塑料制品在现代生活中的广泛应用,纳米塑料污染问题日益突出。纳米塑料是尺寸极小的塑料颗粒,通常尺寸小于1000纳米。由于其体积小、表面积大及表面电荷多样化,纳米塑料能够穿透生物细胞膜,干扰细胞功能,甚至引发基因毒性和细胞毒性效应。近年来,环境科学及生命科学领域通过大量的体外动物细胞实验,对纳米塑料在不同生物系统中的影响开展了系统评估,为理解其潜在健康风险奠定了基础。纳米塑料的来源主要分为初级纳米塑料和次级纳米塑料。初级纳米塑料指的是被故意制造用于特定工业和消费品中的微型塑料颗粒,如化妆品和工业磨料等,而次级纳米塑料则来源于大尺寸塑料制品经过物理、化学和生物降解后的微小碎片。

这些纳米塑料通过空气、水体和土壤在环境中广泛传播,并最终进入生物体内。它们在生物体内的分布涉及肺部、肝脏、肾脏、神经系统、消化系统、免疫系统及生殖系统等多个关键器官和组织。纳米塑料的高穿透性和持久性使其能够跨越细胞膜,进入细胞浆或细胞核,诱导氧化应激反应,损伤细胞膜,促发炎症反应,并导致DNA断裂和细胞凋亡。研究表明,纳米塑料的毒性受到多种因素的影响,包括颗粒的大小、表面电荷、聚合物类型及其表面修饰。特别是聚苯乙烯纳米塑料(PS-NPs),因其合成工艺成熟且被广泛应用于实验研究,成为纳米塑料毒理学研究中的热点。通过对超过百余篇相关文献的系统评估发现,尺寸介于40至100纳米的纳米塑料表现出更强的细胞毒性。

带有正电荷的氨基修饰聚苯乙烯纳米颗粒(A-PS)普遍表现出比未经修饰的聚苯乙烯(uPS)更高的毒性,这可能与其更容易被负电荷的细胞膜吸附和吞噬有关。对呼吸系统细胞系的研究尤为显著,显示纳米塑料对肺细胞的细胞活力、氧化应激水平及炎症因子表达产生显著影响,提示肺部是潜在高风险暴露组织。相对而言,肝脏和免疫系统细胞表现出一定的耐受性,这或与其在机体中承担解毒和防御功能密切相关。然而,纳米塑料仍可能通过破坏线粒体功能和促进炎症反应,间接影响这些系统健康。消化道细胞对纳米塑料的响应复杂,跨越细胞存活率下降、氧化损伤及细胞膜通透性变化,甚至表明肠道微生物群的潜在干扰,暗示其可能对人体肠道稳态产生长远影响。纳米塑料在神经系统的毒性研究虽然数量有限,但已经显示出穿越血脑屏障、引发神经细胞炎症及细胞程序性死亡的可能,对神经退行性疾病发展提出了新的风险因素。

生殖系统的纳米塑料暴露也同样引人关注,相关研究展示了透过氧化应激引发的精子细胞和卵巢细胞损伤,甚至干扰激素平衡,影响生殖功能与发育健康。尽管体外实验提供了丰富的毒理学信息,目前研究普遍存在一些不足,比如过度依赖于商业化的聚苯乙烯球形纳米塑料,缺乏对环境中更具代表性的多形态、多聚合物类型纳米塑料的研究。此外,许多实验设定的暴露浓度远高于现实环境水平,缺乏对慢性低剂量长期暴露效应的考察。另一方面,实验模型普遍以单一细胞系为主,难以反映复杂多细胞组织环境的真实响应。针对这些问题,科学界正倡导利用三维细胞培养、器官芯片及类器官等先进体外模型,结合环境真实颗粒及标准化检测方法,以提升生物学相关性及数据的可比较性。纳米塑料作为环境污染的新热点,不仅威胁着生态系统的稳定,也引发了潜在的人体健康危机。

全面评估纳米塑料的生物效应,理解其作用机理,有助于加强环境监管、推动环境污染治理措施和公众健康风险管理。未来研究应聚焦于环境真实性的纳米塑料暴露模拟,扩展多系统、多层次的毒性评估,并探索其与其他污染物的复合作用及代谢转运路径。只有在科学证据支撑下,才能有效制定纳米塑料污染防控策略,保障生态环境和人类健康安全。