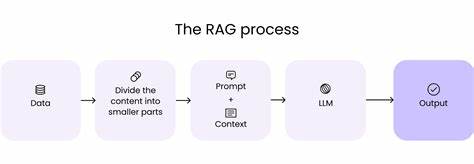

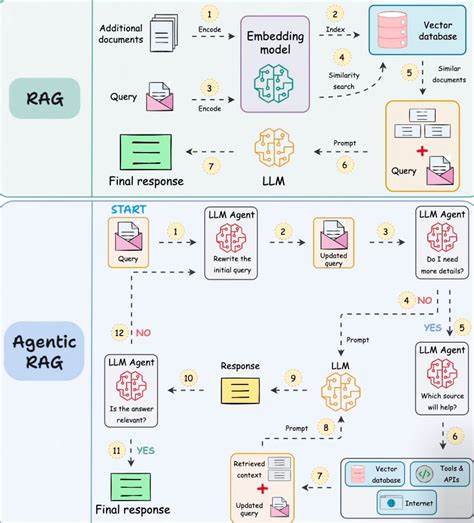

随着人工智能技术的飞速发展,RAG(检索 Retrieval、智能代理 Agent、真实根基 Grounding Truth)逐渐成为构建新型智能系统的核心方法论。远超传统数据库和简单搜索引擎,RAG代表的是人工智能与基础设施融合的一个全新阶段。本文将从技术本质、运作机制到现实挑战,深入剖析RAG为何被誉为下一代智能架构的必由之路。首先必须明确的是,RAG并非简单的检索增强生成技术,而是包含三大关键支柱的综合体系。检索部分已不再是简单的关键词匹配,而是转向语义空间的高维向量比对与语境理解。智能代理部分更是人们迄今构想的“智能思考工具”,试图实现主动推理与决策能力。

真实根基则是整个体系的价值锚,确保输出信息准确、可验证,贴合现实世界。回顾过去,数据库技术主导了信息管理的时代,其优势在于结构化数据的存储与高效查询。但随着信息载体的多样化,数据呈现出非结构化、异构格式的趋势,例如PDF文档、音视频素材、3D模型乃至传感器数据。传统数据库的索引及查询策略在面对这些多模态数据时显得力不从心。RAG便在此背景下诞生。检索模块通过构建语义向量空间,利用深度学习生成的嵌入向量,实现对信息的语义定位和相似度计算。

这种方式既考虑了词义的上下文,也融合了语言模型对实际意图的深刻理解。然而,检索的复杂性依然在不断攀升。作者曾提及同一问题在不同季节可能产生截然不同的检索结果,这背后是语义理解受训练数据时效性和语境差异的影响。技术人员不仅需要设计更精细的向量构建算法,还需要考虑模型更新、时效性管理等全新问题。智能代理则是使RAG系统更为“智能”的关键。与单纯回复信息不同,现代用户寻求的是能主动推理、规划并执行任务的解决方案。

智能代理通过集成多工具、多任务管理机制,模拟人类“思考”的过程,尝试实现自主决策。目前市面上流行的代理仍旧多是复杂的条件分支逻辑,某种意义上仍是被语言模型动态生成的“if-else”结构。但这也代表了从静态响应向动态智能演化的巨大跨步。真正具备独立思考能力的代理尚处于早期阶段,但平台如IBM的beeAI正在积极推动代理间的标准化协议及协作框架建设,期待未来的多代理生态实现更复杂的任务分工与协同。在智能代理不断复杂化的同时,真实根基作为支撑体系保驾护航的角色愈加凸显。AI生成内容的“幻觉”问题本质上体现为系统缺乏对现实世界的准确映射与验证通路。

没有真实根基,系统的输出即使语言华丽也可能是无稽之谈。因而人工审查和反馈机制必不可少。人类专家的持续参与不仅提高了系统整体准确性,也为模型更新提供了宝贵的校对样本。与此同时,RAG需要建立完善的反馈闭环,确保错误与偏差迅速被发现和纠正。这比仅仅依赖模型训练更加有效且必要。归根结底,RAG不仅仅是技术升级,更是一场关于基础设施深层变革的挑战。

作者直言,RAG的复杂程度远超传统数据库十倍。面对多模态数据的融合与语义一致性的维持,工程师们需要创新的分词策略、向量量化技术以及对模型异常行为的实时监控。知识的动态演变摧毁了过去ACID等数据库事务模型的稳定性,各概念在现实中持续重构,带来前所未有的新课题。尽管如此,技术人员对探索RAG的热情丝毫未减。这不是简单构建聊天机器人,而是在重新定义知识如何被获得、处理与应用。RAG架构将抽象的语言理解与具体的现实世界连接起来,促进了人机交互方式的革命。

这样的系统更能理解人类意图,能自主学习适应,并具备合理推理及执行能力,真正成为未来智能生态的重要基石。值得注意的是,技术的层级划分终究是一种幻象。无论技术不断“上层化”,最终都难逃基础设施的挑战与限制。从数据库到复杂的AI应用,问题的本质未变,当下的RAG仅是解决同类问题的新“包装”。从事者需不断深化对底层技术的掌握,驾驭庞大复杂的基础设施,方能打造出真正有价值、可信赖的智能系统。总结来说,RAG作为“检索、智能代理与真实根基”的结合,是信息管理与人工智能融合发展的前沿产物。

它突破了传统技术在数据多样性、语义理解及智能决策上的诸多瓶颈,塑造了更自然、更智能且更可信的信息交互形态。面对复杂异构数据、动态知识变化及模型不确定性挑战,依靠不断完善的智能代理机制和严格的真实根基保障,RAG有望带来一次技术与应用的深层革命。未来,无论是企业数字化转型、信息服务升级,还是人机协同创新,RAG都将扮演不可或缺的核心角色。探索其更多潜能,理解其技术内涵,是走向智能时代的必经之路。