在现代社会,科技创新快速发展,工程技术成为推动社会进步的重要力量。许多年轻人怀揣对硬件工程的热爱,渴望通过自主学习与实践,成为技术领域的佼佼者。然而,大学生活中的传统教育模式有时难以满足个性化学习需求,使得部分学生感到疲惫甚至迷茫。如何在保持学习热情的同时,提升实用技能,实现学业与兴趣的平衡,成为一个值得探讨的课题。 作为一名在旧金山湾区求学的大学生,作者正处于大学二年级阶段,对硬件工程有着浓厚兴趣,特别是在快速原型设计和尖端科研前沿的学习中找到了极大的乐趣。她与朋友们一起参与了多样的创新项目,例如编程近场通信技术(NFC)、开发能够矢量化气味并实现智能搜索的网络应用、利用激光诱导石墨烯技术制作低成本微电极阵列等。

这些实践经历不仅激发了她对科学技术的热情,也培养了她快速学习和动手能力。 硬件工程需要多方面的技能支持,作者专注于掌握低层次编程、计算机辅助设计(如KiCad、Fusion360)、印刷电路板设计、激光加工及显微加工、生物放大器和分光光度计的原理与应用。她当前的兴趣项目包括基于文本到气味扩散器系统、气味识别系统以及快速转向镜和误差修正系统的研发。这样的跨学科研究不仅挑战技术极限,也有望推动相关行业的发展。 然而,传统大学的学习体系对她而言逐渐显得约束太多。她渴望能够在更自由的环境中寻找稀缺的机会,与志同道合的伙伴共同突破现状。

过去,她曾因倡导非传统教育方法遭遇挑战,甚至选择跨国学习。疫情期间,她更多参与线上课程,灵活安排时间,促进了自我学习能力的提升。尽管如此,签证身份等外部因素使她不得不在短期内继续留在校园环境中。 面对加深专业技能的迫切需求,她采取了多种策略。首先,她积极参与多元化的项目合作,涵盖微型无人机、生物信号处理等领域,通过真实项目提升解决复杂问题的能力。其次,她依靠导师和行业专家的指导,加速自我迭代,注重理论与实践的结合。

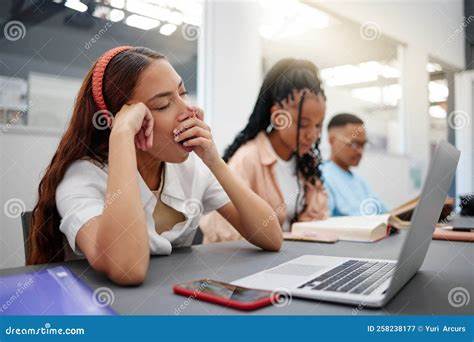

与此同时,她注重建立人脉网络,主动联系相关领域的教授和技术人员,寻求潜在的合作机会和科研资源。 她的经历反映了新一代工程学子独特的成长路径。许多青年在校期间便投身跨学科前沿科技,利用开源工具和实验设备,自主学习低代码编程、三维设计及微电子制造技术,逐步积累宝贵的实战经验。通过持续的项目挑战,不断锤炼创新思维与技术能力,不仅提高了就业竞争力,也推进了自我价值的实现。 这一过程中,时间管理与心理调适尤为关键。高强度的学术压力和外界期望易导致倦怠感。

作者选择了开放心态,允许自己在失败中学习,适时寻求支持与反馈,突破自我设限。同时,她寻找兴趣所在,通过将热爱融入项目,激发持续动力。这样的正反馈环路,有助于维护长期的学习动力和创造力。 从宏观角度看,当前教育体系正在经历变革,推动更多个性化、项目式的学习模式。学生们被鼓励跳出传统课程框架,有机会参与跨校、跨领域的技术竞赛和创业孵化。许多大学设立创新实验室和创客空间,提供先进设备和开放环境,助力学生实现从设计到成品的全过程体验。

这些资源正好契合年轻学者自主发展技能的需求。 针对在校学生或刚刚踏入硬件领域的新人,寻找兴趣点是迈开步伐的第一步。探索日常生活与专业技能结合的可能性,例如环境监测、智能家居、生物医学设备等方向,都能够激发创造力。同时,与同伴交流合作,共同解决技术难题,能极大提升学习效率与参与感。 同时,专业技能的系统积累不可忽视。学习开源电子设计软件如KiCad,熟悉三维建模工具,掌握嵌入式系统编程,理解电子元件的工作原理,都是硬件创新的基石。

结合实验与理论,反复迭代原型设计,能够迅速提升技术水平。 此外,设定切实可行的短期目标和长期规划,有助于保持清晰的学习方向。例如制定每月掌握一项新工具或完成一个小型项目的计划,逐步积累成果。同时,关注产业动态、参加行业会议和技术沙龙,可以扩展视野,了解最新前沿发展,激发创新灵感。 对于希望在学业和职业之间找到平衡的学生,合理利用学校资源与课外项目是关键。导师推荐、校内实验室、行业实习和创业孵化平台,都能为学习提供实践舞台。

勇于探索非传统路径,比如线上课程、远程协作和开源社区参与,也为技术成长增添灵活度。 总结来看,硬件工程技能的提升是一个综合过程,需要坚持热爱、勤于实践、主动寻求支持和持续学习。面对传统教育框架与个人兴趣的冲突,保持心理韧性和开放心态至关重要。通过参与创新项目、拓展社交网络,以及设定合理规划,学生不仅能够克服疲惫与迷茫,焕发学习热情,也能为未来职业道路奠定坚实基础。 在技术不断更迭的时代,掌握快速适应和自我驱动的能力,才能真正站在科研和产业的最前沿。而对于那些渴望以喜悦心态成长的大学生而言,找到属于自己的“稀有任务”和团队,勇敢迈出自主探索的步伐,无疑是通向成功的关键。

。