意识是人类探究自我与世界关系时最为深刻且复杂的主题之一。科学家与哲学家长期以来一直试图揭示意识的本质及其产生的神经基础。在众多理论中,全球神经工作空间理论(Global Neuronal Workspace Theory,简称GNWT)与整合信息理论(Integrated Information Theory,简称IIT)占据了主导地位。两者从不同的角度解释主观体验如何在脑中生成,尽管各自拥有相当的实证支持,但也存在显著的理论分歧。本文将围绕这两大理论展开分析,揭示它们的核心观点、实验依据以及面临的挑战,助力读者深入理解当前意识科学的前沿动态。全球神经工作空间理论提出意识起源于大脑中信息的“全球广播”和“点火”机制。

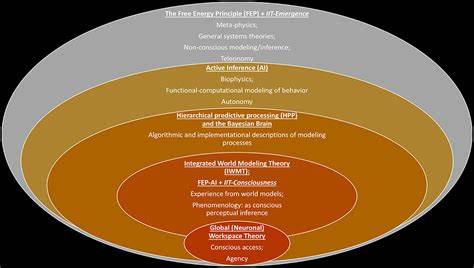

该理论认为,当某些神经元群体的活动达到一定阈值时,其信息将通过额叶皮层、顶叶和高级感觉区的相互连接网络迅速传播,实现信息的全脑共享。这个全球性神经工作空间如同神经信息的“聚光灯”,将特定内容广泛传播,使得意识体验得以形成和维持。在GNWT看来,前额叶皮层(PFC)在意识形成中扮演关键角色,负责选择性放大和广播受关注的信息。这个过程强调了意识的动态性质,即意识内容并非静止存在,而是通过不断的神经点火事件被更新和维护。整合信息理论则从信息论和系统论角度出发,认为意识由大脑网络中不可约简的整合信息生成。IIT提出,意识的本质是系统因其整体状态对自身的影响能力而产生的内在特性,这种能力以“Φ值”(phi)量化。

其核心假设是,高度整合且信息丰富的神经系统状态即代表了意识的存在和内容。IIT特别强调大脑后部的“热点”区域,尤其是枕颞顶区,认为其构成了最大Φ值的神经复合体,是意识最重要的物理基础。两大理论均包含数学和计算架构,但它们更容易通过其生物实现层面进行实验测试。GNWT主张关键生物实现为前额叶及其相关区域的全球信息广播网络,而IIT则专注于后部皮层网络的整合信息及其因果力量。然而,测试两者核心计算理论仍极具挑战性。近年来,一项大规模、多中心、公开科学的对抗性合作研究,通过同时利用功能磁共振成像(fMRI)、磁脑电图(MEG)和颅内电生理(iEEG)等多模态技术,对256位参与者进行了严格的实验。

研究设计针对GNWT和IIT的明确且相互对立的预测,包括三个核心方面:意识内容的解码位置、意识内容的维持机制及脑区间同步连接特征。该研究中,参与者观看了多类别(面孔、物体、字母与假字形)且时长可变的视觉刺激,旨在探查意识内容在脑内的动态表现。实验结果显示,视觉内容信息既能在后部皮层中被高度准确地解码,也能在部分前额叶区域中被检测到。这一发现支持了两大理论都预测的意识内容信息存在于理论相关脑区的观点。然而,当解码更细节的意识内容维度,如刺激的朝向时,结果明显偏向于后部皮层,前额叶的解码效果较弱甚至不存在,提示GNWT对前额叶在内容表征全覆盖角色的假设需重新审视。关于意识内容的维持,两种理论表现出显著差异。

IIT预测后部皮层会持续维持意识内容的神经表征,直至感知结束。GNWT则认为意识通过前额叶在刺激开始和结束时的短暂点火事件实现,期间信息保持于无活动的潜隐状态。实验中的颅内电生理数据支持了IIT对持续激活的预测,尤其是在早期视觉区和腹颞叶区域中观察到持续的神经活动,反映意识体验的时间长度。相比之下,前额叶并未显示预期的短暂“点火”模式,尤其是在刺激结束时未见明显的神经爆发,这对GNWT构成显著挑战。神经连接方面,IIT预测意识感知期间应有后部皮层低层级与高层级区域间持续且频率较高的同步连接(尤其为伽马波段),以保证整合信息的生成和维持;GNWT则预言在意识更新时段,会出现前额叶与类别选择性区域间的广泛长程连接。实证结果显示,既无后部皮层持续伽马频段同步,也未发现符合GNWT预测的长程广泛同步。

相反,观察到了一些低频段的早期短时同步和动态功能连接,但总体不符合两理论核心预期。这种神经连接特征的缺失,挑战了两者关于神经机制的关键假设,提示理论或实验范式需进一步发展和完善。此项研究不仅基于显著的样本量和多重神经影像技术,且采用了对抗性合作模式,从预注册实验设计至盲分析阶段,有效地减轻了认知偏差和选择性报告的风险。科学家们在本研究中保持理论中立,由独立团队执行数据采集与分析,理论主张者则只参与预先制定预测与对结果的反思讨论。研究中还特别设计了任务相关与非任务相关条件,以控制任务需求对意识表征的可能干扰。该研究给予IIT和GNWT不同程度的支持与挑战,显示两大理论均未能完全解释意识的神经基础。

IIT虽获得持续意识内容表征的支持,但缺乏应有的持续同步连接;GNWT虽证实意识内容于前额叶部分出现,但未观察到预期的点火模式及所有维度的意识内容广播。针对未来研究,学者们呼吁发展更为精细的量化测试框架,整合不同神经测量手段,进一步探讨意识表征的多维度和动态特征,并考虑其他理论(如高阶理论和局部再循环理论)以丰富整体理解。此外,加强动物模型的跨物种研究及单细胞记录技术的应用,也被视为重要补充。有鉴于意识之复杂与多样性,对于其神经根源的揭示必然是一个渐进、融合多学科力量的过程。全球神经工作空间理论与整合信息理论无疑引领了意识科学的热潮,二者相互映照、碰撞出新的假设和争论,推动着理论架构的革新和实验技术的提升。最终,科学界期盼通过不断检验与修正,让我们逐步接近对意识这一“硬问题”的科学解答,迈向更全面、细致、客观的理解。

。