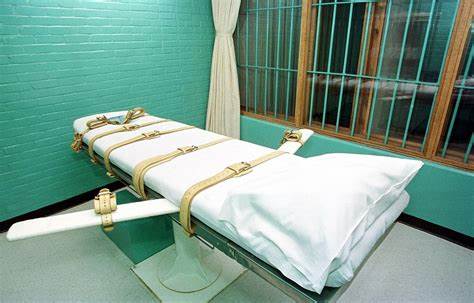

近年来,致命毒注作为美国最主要的死刑执行方式,其表面上的“人道化”形象逐渐被揭开,暴露出令人震惊的技术缺陷与伦理争议。尽管97%以上的死刑执行者选择了毒注,但事实证明,这种被宣称为“温和安乐”的处决方式,背后隐藏着无数个被折磨致死、痛苦惨烈的案例。1977年,俄克拉荷马州首次启用毒注执行死刑,旨在取代电椅那种遭受广泛指责的酷刑色彩。然而其开创者,同时也是当时州医学检查员的杰伊·查普曼博士,在缺乏科学研究和医学伦理支持的情况下,设计了三药组合,迅速成为美国各州的“标准”执行方案。令人震惊的是,这套方案完全缺少动物实验或人体实验的数据支持,成分包括麻醉剂硫喷妥钠、呼吸抑制剂潘库溴铵和引起心脏骤停的氯化钾。理论上,第一针剂使受刑人昏迷,第二针剂令其呼吸停止,第三针剂引发心脏停止跳动。

然而,实际操作中的剂量失误、药物质量参差不齐和执行者的缺乏专业训练,频繁导致受刑人在未被完全麻醉的状态下,体验到极度的痛苦与无助。诸如2014年俄亥俄州的丹尼斯·麦圭尔执行过程中,整个死亡过程长达26分钟,囚犯在极度痛苦中挣扎,其惨烈程度远超一切传统死刑方式。学术界对这类惨剧的披露成为死刑反对者的重要论据,却未能有效阻止毒注执行的继续。阻碍这一进程的部分原因在于相关法律判例,如2015年最高法院的Glossip诉Gross案,该案要求囚犯必须提出一种“可替代”且“更人道”的执行方式才能推翻当前的注射方法,实质上剥夺了囚犯挑战毒注残忍性的可能。附带其弊端的是,美国各州为了绕开大型制药公司禁止参与死刑药品供应的限制,纷纷求助于“配制药房”及黑市渠道采购药品。这些药品往往未经严格监管,存在有效成分不足、掺杂细菌甚至违反卫生标准等问题,进一步加剧了死刑执行的风险和残酷。

注射技术上的失败部分源于执行人员的缺乏医学背景。多数执行工作由训练不足的狱警承担,他们无法保证静脉注射针头的正确插入,导致药物未能准确进入血管系统,催生严重的痛苦与折磨感。相比那些拥有医疗背景且伦理上拒绝参与杀人行为的医护人员,这样的环境注定了注射死刑的“出错率”只能居高不下。值得注意的是,毒注执行的残酷并非孤立事件,它根植于美国深层的种族歧视体系之中。数据显示,黑人与西班牙裔人口占美国总人口的约31%,却占据了死囚人口的53%。黑人死刑犯的执行概率甚至是同等情况白人的四倍以上。

历史案件如1972年的Furman诉佐治亚案与1987年的McCleskey诉Kemp案,均对种族偏见在死刑执行中的存在默许甚至助长。这种结构性的种族暴力,使死刑制度被批评为“制度化的种族灭绝”,而毒注作为这一体系的执行工具,无法脱离其种族化根基。媒体与学术界对毒注执行的关注大多集中在技术层面,强调剂量优化与管理规范,忽视了其背后的法律正当性和道德基础争议。这种“只聚焦方式,而非存在本身”的态度,使得毒注的残酷性被视为可通过改革“修补”的技术问题,而非应当废除的制度暴行。正如一些批评者指出,毒注执行的“失败”恰恰是其本质如何运作的体现。死刑执行中的疏漏、失误乃至折磨,似乎是国家极权机器对生命的冷酷体现,而非单纯技术水平所能改革的缺陷。

相比之下,部分州如南卡罗来纳州,甚至恢复了令人震惊的枪决方式,部分死囚基于对毒注过程痛苦的恐惧,选择了肉体破坏力极强的枪决,这凸显出毒注残暴和无法管控的根本问题。探讨毒注执行的恐怖,不能仅停留于药物成分、行政程序或司法判例,更应深入审视其所服务的政治机械和社会结构。死刑制度本质上是国家对生命的最终剥夺,而毒注的“文明”外衣只掩盖了其骨子里的血腥和残忍。了解这些真相,不单是对被执行者的声援,也是对所有关心社会正义人权之人的警醒。废除死刑,不论执行方式如何革新,才是遏制国家暴力的根本途径。随着美国社会对死刑支持率持续走低,揭露毒注背后的真相及其不可修补的残酷缺陷,正逐渐成为推动死刑废止的关键力量。

唯有打破沉默,提高公众认识,施加政治压力,才能让这套暴力机器逐渐停止转动。致命毒注的故事是一则关于国家权力、科学失信与伦理沦丧的现代悲剧,历史终将评判那些因无视这些惨痛教训而辜负人类尊严的人。