在当今社会,幸福似乎是一种极其稀缺的资源。尽管人们普遍追求快乐,幸福却往往如镜花水月,让人捉摸不透。哲学家伯特兰·罗素在其著作《幸福的征服》中为我们提供了一些思考的线索,帮助我们理解如何才能接近幸福的真谛。 人作为一种社会性动物,幸福的追求常常与自我和他人之间的关系交织在一起。有人认为,幸福主要源于自我满足与自我实现,还有些人则认为,他人的幸福与自身紧密相连。究竟什么构成了真正的幸福?这不仅是哲学上的探讨,同时也是我们生活中的重要课题。

罗素指出,获得幸福的关键在于扩大我们的兴趣领域;相对较窄的视野往往使我们陷入自我中心的泥潭。他认为,幸福往往来源于对世界的热情,以及与他人和环境的积极互动。这一观点在心理学界也得到了认可,许多心理学家提到,积极的情绪、感激和他人的关爱都是幸福的重要组成部分。 然而,现实生活中却充斥着各种可能导致不幸福的因素。从竞争到焦虑,从经济压力到人际关系的紧张,都可能使我们陷入沮丧和不安之中。罗素在《幸福的征服》中分析了人们幸福感缺失的原因,指出许多不幸的根源来自个体与社会之间的矛盾。

文明社会的高速发展,让人们的生活节奏越发疾速,但这却往往以幸福为代价,导致人们在追求物质的过程中忽视了内心的需要。 罗素提到了三种自我中心的典型人格:“罪人”、“自恋者”和“权欲者”。这些个体在生活中极度关注自我,往往无法从生活的点滴中获取乐趣。他们的生活被内心深处的不安感、焦虑和竞争心理所主导。他们期待得到别人的认可与赞誉,忽略了身边的美好以及生活中的小确幸。 这一现象在现代社会中愈加明显。

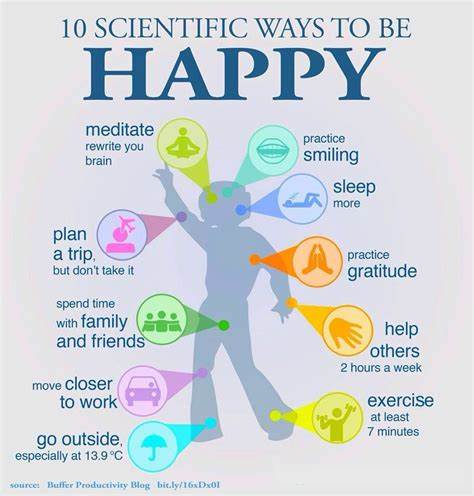

人们通过社交媒体展示自己的生活,追求点赞与分享,陷入了一种无尽的比较之中。这种尝试无形中削弱了人们对自我的认识及对他人的连接,最终可能导致更深的孤独感与不满。此时,幸福距离我们又远了一步。 如何才能走出这种自我中心的循环,找到真正的幸福感?罗素的回答是:拓宽我们的兴趣,投入到生活的方方面面中去。他强调,与他人的连接、参与社会活动、培养兴趣爱好,都是增强幸福感的重要方式。这样一来,不仅能丰富我们的生活体验,还能减轻自我中心带来的烦恼。

而我认为,在这个过程中,爱的感觉也是不可或缺的。罗素提到,爱与认同的体验为我们带来了陪伴与温暖,增强了我们对生活的热情。心理学研究表明,感受到爱的个体更容易感到快乐,而缺乏爱的个体则常常感受到孤独与无助。爱是幸福的催化剂,让我们在复杂的生活中找到归属感与支持力量。 不过,让我们面对现实,幸福不可能是简单的“找一个公式”就可以解决的,它有时甚至会让人感到无望。在一些情况下,生活的悲剧、痛苦与挫折不可避免。

罗素认识到,人们面临的种种困境,有时是由于人类社会的结构性问题。 尽管我们无法改变外部环境中的所有负面因素,但罗素强调,我们依然可以通过调整思维方式来提升自己的幸福感。我们可以选择以积极的视角面对生活,关注当下,而不是被未来的忧虑和不确定性所束缚。幸福的关键在于接受现实、真诚面对自我、并以勇气去追求一切美好。 在现代社会的喧嚣与压力下,心理学家也提出了一系列关于幸福的理论。例如,积极心理学的创始人马丁·塞利格曼倡导“学会乐观”,通过培养乐观的思维方式来帮助人们转变心态,实现持久的幸福感。

他的理论与罗素的主张不谋而合,强调人们所拥有的选择与能力。 但无论是罗素的哲学思考,还是积极心理学的理论,我们都要认识到,幸福是一个复杂的情感世界,其定义和体现因人而异。或许,我们所能做的,就是在这一复杂的过程中,找到属于自己的那份简单而真实的快乐。通过真正的自我认识,扩大与他人的联系,投身于自己热爱的事物,我们能否找到通往幸福的途径? 总之,显然的答案不是非黑即白的。幸福与不幸之间的界限模糊而难以捉摸。这一切都需要我们在日常生活中不断去探索、去实践。

每个人都在用自己的方式定义着、寻找着幸福。而在这个过程中,或许我们需要的,仅仅是停下来,倾听内心的声音,珍视身边的每一个小瞬间。幸福不仅在远方,同时也在我们心灵的深处,静静等待着我们的发现。