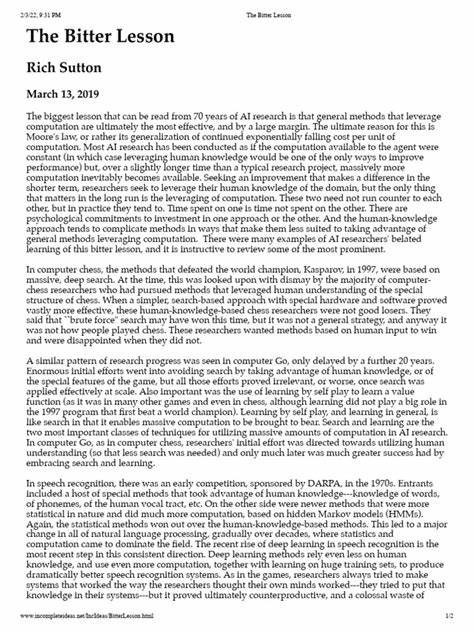

人工智能作为当代最具颠覆性的技术之一,经历了数十年的辉煌与挫折,其发展历程中积累的经验尤为宝贵。七十年以来,AI研究反复向我们传递一个“苦涩教训”——即基于通用算法、充分利用计算资源的方法,远比人为构造复杂结构更为有效。这一观点由著名人工智能专家Rich Sutton提出,成为近年来业界和学界反思AI发展的重要里程碑。本文围绕这一核心理念展开,详述其在不同领域的体现,探讨结构与计算力间的博弈,并以实际工程案例分析如何实践“苦涩教训”,为未来AI应用设计提供建设性参考。人工智能研究的历史轨迹鲜明地体现了这一教训。从传统计算机视觉到围棋AI,从语音识别到自然语言处理,研究方法的演变清晰表明,基于强计算力的通用方法逐步取代了依赖人工先验知识和特征工程的传统方案。

以计算机视觉为例,早期流行的SIFT和HOG特征在一定程度上依赖于专家对图像的理解,提取固定的图像描述符,然而这些人为设计的“一刀切”特征限制了模型对多样化模式的捕捉能力。随着计算资源和数据量的指数级增长,深度神经网络的兴起成为颠覆性的突破。神经网络能够直接从原始像素学习特征,这种端到端的学习方式带来了性能的质的飞跃。经验告诉我们,赋予模型充分的计算自由度,让其自我发现和优化策略,比人为提前设定框架和规则更为高效和灵活。由此形成的核心观点就是:“结构往往是发展的瓶颈,而计算力才是制胜关键。”结构,通常指模型所内建的假设或限制,反映的是人类先验知识对解决问题路径的认知偏好。

虽然它们能加速模型在特定环境下的收敛速度和样本效率,但一旦计算资源巨大且数据丰富,过度的结构化则可能阻碍模型的进一步提升。这个观点也得到了现代人工智能工程师的印证。例如,OpenAI研究员Hyung Won Chung提倡在设计模型和应用时,依据当前可用的计算能力和数据合理添加必要结构,但更重要的是持续监测技术进步以便及时去除这些限制性结构,避免因短期策略的束缚而陷入性能瓶颈。从工程实践来看,这一指导思想同样适用。博客作者兼工程师Lance Martin分享了自己构建多智能体系统的经验,诠释了“苦涩教训”在实际 AI 应用中的具体运用。2023年,他尝试构建基于工作流的研究助手,初期设计中避免了自动调用工具这一复杂流程,理由是当时工具调用不够成熟,故而采用了预定义代码路径和任务拆分的结构策略。

然而,随着时间推移和模型能力提升,工具调用的准确性和稳定性大幅提高,新的多工具协同平台(MCP)也逐渐成熟。结构上的限制让原有系统无法利用这股技术红利,表现出功能和效率上的不足。随后,Lance采用了更加灵活的多智能体架构,允许子智能体自主调用工具并自由规划研究策略,提升了系统的适应性和表现。然而,他仍然保留了部分结构化设计,比如每个子智能体负责报告特定章节,结果出现了协调不足、报告风格不统一的问题,反映了结构遗留问题的深远影响。这与Hyung提出的观点不谋而合,即“需要努力消除所有不必要的结构限制,保持系统的开放和灵活”。进一步调整后,Lance将写作环节放在所有信息整合之后统一完成,实现研究策略的最大自由度和报告输出的一致性,显著提升了整体表现。

此次经验不仅验证了理论,同时也凸显了在AI应用设计中持续审视和修改结构的重要性。避免结构牢笼,需要工程师具备敏锐的技术观察力和敢于试错的勇气。透过“苦涩教训”,我们看到未来AI发展的核心趋势:计算能力的持续提升将成为推动创新的主动力,而应用设计应围绕增强模型自身学习能力而展开。基于此,开发者应秉承动态调整策略,合理利用结构辅助手段但不被其束缚,构建更具适应性的系统。此外,早期构建功能尚未完善的系统,也许能够借助模型快速进步,在不久的将来实现跨越式升级。正如Anthropic的Jared Kaplan所言,提前“搭建未完善的框架”并积极迭代,能够在模型进步中获取额外优势。

总结来看,“苦涩教训”既是人工智能发展的核心真谛,也是指导应用工程设计的灯塔。无论是学术研究还是产品开发,认识到计算资源的重要性,减少对固化结构的依赖,拥抱模型的自主学习能力,将是赢得未来AI竞赛的关键。随着AI模型的持续演进,这一教训的意义只会愈加凸显,激励行业内外不断审视既有方法,大胆创新与反思。中国作为全球人工智能创新的重要阵地,也应深入吸收和践行这一理念,将其转化为推动自主研发和应用落地的强大动力,助力构建开放、智能、可持续发展的AI生态体系。未来,围绕“苦涩教训”的探索与实践,将成为推动人工智能迈向更广阔天地的源源动力,启迪着一代又一代研究者和开发者不断前行。