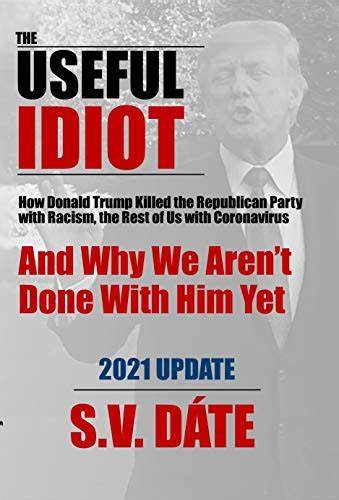

近年来,美国的政治局势愈发复杂和极端,尤其是在关于以色列和巴勒斯坦冲突的讨论上,暴露出社会的深层撕裂。克里斯·赫奇斯(Chris Hedges)所著《特朗普的有用白痴》一文,从一个独特的视角出发,透视自由派阵营在当前政治棋局中的尴尬境地,以及他们如何被特朗普和其支持者巧妙利用。文章直指美国主流媒体、高校、民主党及自由派整体,尤其是在声称“泛滥的反犹太主义”话语中暴露的政治操弄和意识形态的纷争。自由主义理念的包容和多元在当下正面临严峻的打击。赫奇斯批判的核心在于,自由派机构对“反犹主义”的过度敏感和错误解读,反而成为激进右派与极端保守派抹黑和打压反对声音的帮凶。传统的自由派机制未能坚定维护学术自由、言论自由,反而屈服于亲以色列力量和右翼政治压力,形成了一种伪善和矛盾的政治文化。

哥伦比亚大学的例子尤为典型。作为美国最具影响力的高等学府之一,哥大的高层领导在国会听证会上对一些质疑以色列政策的学生和教师采取了极为严厉的惩罚措施。学生们因参与支持巴勒斯坦权利的抗议运作被大规模逮捕和暂停学业,甚至部分教授遭遇解聘和排挤。这种现象暴露出高校中自由言论空间正在被逐步蚕食的隐忧,更显示了校园政治被国家权力和经济利益绑架的趋势。与此形成鲜明对比的是,媒体报道普遍站在亲以色列阵营,淡化或压制对巴勒斯坦苦难的关注。赫奇斯提及《纽约时报》等权威媒体内部指令限制使用如“难民营”、“占领区”、“大屠杀”以及“种族清洗”等敏感词汇,反映了新闻自由的自我审查和意识形态偏见。

这不仅误导公众认知,更使得真正的冲突本质遭到掩盖和扭曲。新泽西州和周边大学的抗议活动频频遭校方和警察武力镇压,反映出地方政治及行政部门在国家大局与利益驱动下选择站队的现实。州长霍楚尔在公开场合明确将“从河到海”等巴勒斯坦解放口号,等同于反犹言论甚至“种族灭绝”的呼吁,推动对与该立场相符人士的高压政策。这样的政策环境使得反对立场难以正常表达,学术讨论严重失衡。克里斯·赫奇斯指出,特朗普政府虽然表面上宣传“打击反犹太主义”,实际上却纵容极右翼、民族主义甚至白人至上主义势力,这些势力口口声声支持以色列,但其意识形态中包含极端排外和极端歧视色彩,严重威胁美国社会的多元与和谐。特朗普签署加快南非白人种族移民的行政命令,配合其煽动“白人灭绝论”的言论,进一步激化种族紧张。

与此同时,富裕的民主党和自由派阶层因害怕失去经济支持和政治资本,往往选择回避对以色列政策的批评,这种“破坏性迎合”导致整个自由派阵营的道德权威日益丧失。包括哈佛和普林斯顿等顶尖学府在内的机构纷纷在校园抗议事件中采取更严苛的管控措施,学生的政治活动因触碰敏感话题而受限甚至被取消学籍,这种倾向令人担忧大学传统的开放精神面临前所未有的挑战。更值得关注的是,特朗普政府削减了多所顶尖大学的联邦科研资助,特别是针对国际学生和中共相关合作项目的限制,有意削弱高校的国际影响力和学术独立性,背后隐藏的是更广泛的文化政治斗争。社交媒体和网络平台成为政治话语的新战场。针对持批评以色列立场者的网络暴力和信息战不绝于耳,社群中经常出现统一的诋毁和谴责话语,令人怀疑背后是否存在协调性的宣传机制。由此导致的公众认知失衡和社会撕裂,实际阻碍了对话与和解的可能。

美国政治的两极分化不仅在选举和政府决策层面,更深刻嵌入了文化、教育和社会民意之中。特朗普作为右翼领袖所利用的“有用白痴”是那些未能认清现实、本应维护言论自由却反而无意中助长极端主义和民族主义的自由派群体。这一称呼带有强烈的批判和警示意味,提醒人们须警醒于当下政治操控的复杂与阴暗。真正的民主社会应当尊重多元声音,保障言论自由和学术自由,在正视现实冲突和人权问题时保持清醒和勇气。特别是关于以色列和巴勒斯坦的持久争端,需要避免政治绑架与意识形态极端化的框架,寻求公正与和平的解决方案。自由派阵营的责任不仅是反对权威的滥用,更是坚持正义、透明和同情的价值观。

当前的局势提醒人们,无论是政治人物、媒体机构还是教育界,都必须反思自身在社会正义中的角色,而非成为政治操纵和利益纷争的牺牲品。只有如此,才能为未来创造更宽容、更公平的社会环境。特朗普政府和极右翼势力的崛起,正是建立在社会的分裂和信息不对称之上。扭转这一趋势,关键在于增强公民的批判意识和独立思考,维护公共空间的理性讨论,摒弃简单的标签化和敌视,而是促进理解与共识。克里斯·赫奇斯的剖析为我们揭示了自由派的弱点与挑战,发出了警示信号。面向未来,美国社会必须超越当前的意识形态泥潭,恢复对真相和人权的追求,扭转分裂和压迫的局面。

只有这样,真正的民主与自由才有可能重生,成为抗衡极端主义和暴力的有力武器。