沙漠,尤其是炎热的沙漠环境,是人类居住和生存的极端场所之一。在这样高温、干燥且阳光直射的环境中,人体的散热和保温成为生存的关键因素。贝都因人作为长期生活在中东和北非广大沙漠地区的游牧民族,以其适应恶劣自然环境的智慧闻名于世。他们穿着黑色长袍行走在炽热的沙漠中,乍看之下似乎与避免高温的直觉背道而驰。为什么贝都因人选择这种看似不合常理的服装颜色?科学研究揭示了这一问题的迷人答案,让我们一探其中的奥秘。 贝都因人穿黑袍的传统由来已久,这不仅关乎文化身份和民族风貌,更有实用的生态功能。

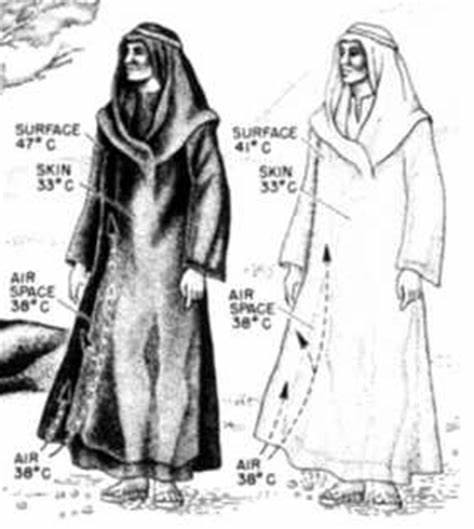

许多人因为直观认知,认为黑色会吸收更多的太阳热能,使体感更加炎热,因此难以理解为何贝都因人反而在酷暑中偏爱黑袍。然而,1980年发表在《自然》杂志上的一项科学研究深度分析了热量传递和服装颜色对人体热负荷的影响,为这一问题提供了科学基础。 研究表明,虽然黑色衣物确实吸收了更多的太阳辐射能量,但这并不意味着皮肤感受到更多的热量。黑袍吸收的热能主要集中在衣物表面,而由于其材质和设计,吸收的热量不会大量传导至皮肤内部。相反,黑色长袍还能促使热量在衣物表面迅速散发出去,尤其在沙漠风速常有变化的环境下,风的流动有效带走了黑袍吸收的热量,从而减少了皮肤的热负荷。 另一层面是衣物的结构特征。

贝都因人的黑袍通常采用宽松设计,能够形成空气层,充当天然的隔热屏障。在较热的白色衣物中,由于较强的太阳光穿透性,更多的光线能够直达皮肤,反而使人体吸热增加。而黑色袍子减少了短波辐射的穿透,使得人体皮肤处于较低的辐射热负荷中,有助于保持凉爽。 此外,黑色衣物在夜晚的降温过程中也有意义。沙漠昼夜温差极大,夜间温度骤降,黑色袍子在傍晚时能更快吸收和保持热量,帮助调节体温,抵御寒冷夜晚。换言之,黑袍不仅适合白天的太阳暴晒,也使贝都因人得以适应丛林般多变的沙漠温度。

这项研究还引用了动物界的色彩适应现象,如白羽鸽子和黑羽鸽子对太阳辐射的不同反应,论证了颜色与热量传导之间复杂的动态关系。实验结果显示,白色羽毛更容易让热量透过,而黑色羽毛更有效阻挡热量流入皮肤,这与贝都因人的穿衣传统相类同。 除了功能性考虑,黑袍在贝都因文化中也承载着丰富的象征意义。黑色常被认为代表尊严、严肃和权威,黑袍的穿着体现了贝都因人的身份认同与民族自豪感。穿着黑袍在部落间是一种重要的视觉象征,加强了社会凝聚力和族群文化传承。 现代社会对贝都因人服饰的理解不仅停留在表面的颜色选择,更注重背后的科学机制和文化内涵。

贝都因人的生存智慧在严酷沙漠环境中历经数千年,是科学与传统文化交织的杰出典范。尤其是在全球气候变化加剧、极端天气频发的当下,对如何利用自然界色彩和材料特性进行适应性调节,具有重要的现实启示意义。 进一步探究,贝都因袍子采用的面料多为透气性强、轻薄且吸湿排汗的天然纤维,这使得黑袍在实际穿着时能帮助汗液蒸发,促进热量散逸,有助维持人体体温稳定。焦点不仅在于颜色,也在于服装整体设计与环境相融合的适应策略。 随着科技进步,现代服装设计逐渐引入这类传统智慧,将传统黑袍的优势融入高性能户外服装的研发中,比如透气、防紫外线且热管理佳的功能性面料。同时,贝都因人自身也在保持传统和适应现代生活方式之间找到平衡,体现了文化与科学的和谐共存。

对于生活在非洲、中东等热带沙漠地带的人们,以及对户外活动需求强烈的人士而言,了解贝都因人的服饰智慧极具借鉴价值。科学研究证明穿黑色衣物并非一定增加热负荷,如何合理选择服装颜色和材质,结合风速和设计,才能有效调节体温,避免中暑和其他热相关疾病。 贝都因黑袍的故事,是科学与文化交汇的见证,它拓展了传统对颜色与温度关系的认知,提醒人们热环境下的适应策略远比表面观察复杂且深刻。探索古老习俗背后的科学真相,不仅带来了知识启迪,还推动了环保、健康以及文化传承的多重价值。 总结来看,贝都因人在酷热沙漠选择穿黑袍并非单纯因色彩美学或文化习俗,而是经过长时间试验和自然选择形成的优化生存策略。黑袍的设计与色彩控制了热量的吸收与散发,有效降低了人体热负荷,同时在沙漠瞬息万变的温度条件中提供保护。

它是人与自然智慧交织的产物,体现了人类适应环境的杰出能力。 正因如此,贝都因人的黑袍不仅是沙漠中的传统服饰,更是一份活生生的科学教材,启示着人类如何在极端环境下生存与繁荣。无论时代如何变迁,传统与科学结合的智慧永远值得我们尊重和学习。