随着科技的迅猛发展,脑机接口(Brain-Computer Interfaces, BCI)技术日益成为神经科学和医疗领域的研究热点。脑机接口是一种通过读取脑电信号并将其转化为机器指令的技术,允许使用者通过意念直接控制外部设备。中国近年来投入大量资金研发脑机接口技术,尤其关注如何帮助瘫痪人士恢复部分生活与行动自主权。这一领域的突破不仅彰显了中国科技创新的实力,也为全球神经康复医学注入了启示和动力。中国推动脑机接口技术发展的背景源于人口老龄化和残障群体康复需求的双重压力。瘫痪患者因中风、脊髓损伤等原因,日常生活极度受限,亟需有效的辅助工具来提升身体功能和自我控制能力。

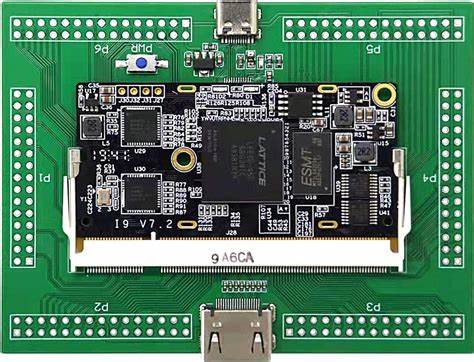

相比国外一些已有的技术,中国的研发团队在设备安全性、精度及用户体验等方面不断优化,加强了临床试验的规模和多样性,从而加快技术转化与普及进程。中国的脑机接口设备涵盖了多种类型,包括植入式和非植入式脑芯片,其中深脑刺激器(DBS)及电极阵列技术获得了重大进展。以案例为例,一名完全瘫痪的患者通过植入的脑机接口设备,首次实现了通过意念玩电脑游戏的壮举。这不仅展现了脑信号的高度解码能力,也反映了硬件设备的稳定性和实时响应性。这样的案例吸引了大量媒体和医学界的关注,进一步促使资金投入的增加和技术迭代的加快。相比美国的Neuralink等企业,中国的技术在某些方面展示了独特优势。

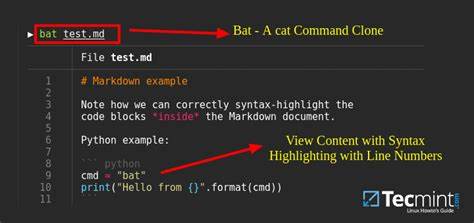

首先,设备的适应性更强,对于不同类型的瘫痪症状和个体需求能够提供定制化解决方案。其次,成本控制更为合理,使得脑机接口技术具备更广阔的普及空间。此外,团队更注重数据的多元化采集和分析,力求通过机制研究提升脑信号解码的准确性。值得一提的是,脑机接口的临床应用场景正在不断扩展。除帮助瘫痪患者外,这项技术还在辅助言语障碍、认知恢复,甚至情绪调节等方面展现潜力。例如,部分装置能够将患者的脑电波转化为语音指令,让失语症患者重新获得交流能力。

这种跨越神经康复和智能交互的结合,为未来医疗提供了新的发展方向。中国政府对脑机接口技术的支持力度空前。国家科技计划和专项基金不断加码,科研机构、高校与企业形成多层次合作网络,加速成果转化与产业化。特别是地方科技园区和高新技术企业集群,为该领域的研究和临床试验提供了良好的生态环境。同时,相关的伦理和监管框架也日渐完善,确保技术发展既高效又安全,兼顾使用者的隐私和权益。在技术挑战方面,脑机接口依然面对信号稳定性、植入安全性以及长时间佩戴的舒适性等问题。

中国科研团队致力于采用先进材料和微纳制造技术,提升电极的兼容性和耐久性,实现更精细化的脑信号采集。同时,人工智能、大数据等技术的融合,为脑信号的深度分析和自适应调整提供了强有力支撑,改善了设备的使用体验。未来,脑机接口技术有望实现与虚拟现实(VR)、增强现实(AR)的无缝结合,进一步拓宽应用领域。比如,通过脑控设备操控虚拟环境,不仅提升瘫痪患者的康复训练效果,还能丰富他们的娱乐和社交体验。此外,智能假肢、外骨骼机器人等辅助装备的集成,将构筑一个多维度的康复生态系统,帮助患者实现更高水平的自主生活能力。中国对脑机接口领域的积极投入和快速发展,不仅提升了医疗科技水平,也推动了相关产业的蓬勃兴起。

全球视角看,脑机接口技术正进入多国竞逐的关键阶段,但中国的特色优势和政策环境为其赢得了先机。通过持续的创新和临床实践,脑机接口将重塑残障人士的生活方式,成为连接大脑与外界的新纽带。综上所述,中国在脑机接口技术领域的巨额投入和快速进展,为瘫痪患者带来了切实可行的控制能力,标志着神经康复医学的新里程碑。通过技术创新、政策支持及多方合作,中国正引领脑科学与人工智能融合发展的新潮流,推动第三次科技革命的关键突破。随着研究的深入和产业化的推进,脑机接口有望成为未来医疗、康复以至人机交互领域的重要支柱,为实现“健康中国”的目标添砖加瓦。