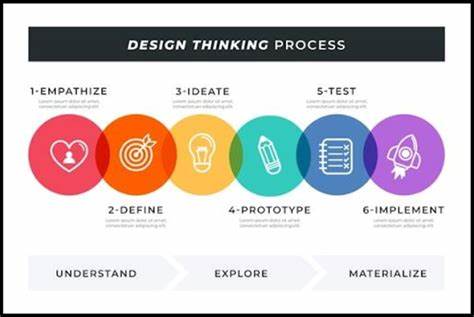

设计思维作为一种创新方法论,近年来在全球范围内风靡,成为企业、政府乃至非营利组织追求变革和解决复杂问题的重要工具。它倡导借助设计师的创造力,以用户为中心,强调跨学科协作和快速原型试验,被视为推动社会进步的利器。然而,正如许多设计专家和学者所警示的那样,设计思维并非万能钥匙,其应用过程中的问题和局限越来越引起人们的广泛关注。本文将从设计思维的历史根源出发,探讨其实际应用中的风险及背后的批判声音,旨在为读者呈现一幅更加全面、理性的认知图景。设计思维的兴起并非偶然,它源于20世纪中叶工业设计的快速发展和管理思想的革新。设计师不再满足于单纯的美学或功能提升,更追求通过设计重塑用户体验,甚至影响社会结构。

这种转变催生了“设计作为解决复杂问题的工具”的理念。在此过程中,设计思维被定义为一套系统化的思考模式,通过深入理解用户需求、激发创新潜能以及快速迭代,解决看似无解的难题。福特汽车、苹果公司等企业的成功案例,进一步推动了设计思维的方法论普及。尽管设计思维带来了显著的创新动力和跨领域融合,但它的实际效果并非总是令人满意。最早对设计思维持批判态度的设计师包括维克多·帕帕内克(Victor Papanek)等,他们指出工业设计对环境与社会的负面影响。帕帕内克在1971年出版的《为真实世界设计》一书中严厉批评了设计师的盲目乐观,强调设计不仅能够改变世界,更可能带来不容忽视的危害。

例如,大量耗能的汽车设计导致污染加剧,以及消费文化的制造,均是设计领域未能正确评估后果的体现。进入21世纪,设计思维被赋予了诸多新的社会使命,包括应对不平等、促进多样性及包容性等重大议题。然而,许多实践证明,设计方法自身难以摆脱结构性限制与文化偏见。设计从业者往往陷入自我中心的陷阱,过于依赖设计思维的创新范式,而忽略了更广泛的政治、经济和社会因素对问题的深刻塑造。设计思维的最大挑战之一便是其技术乌托邦主义倾向,即过于相信设计能够单方面解决复杂的社会和系统性问题,而忽视这些问题的根源常常涉及法律、制度以及利益关系。结果,一些华而不实的设计项目不仅未能真正改善社会,有时反而加剧了不平等和排斥。

设计师的理想主义可能会转变为空洞的自我表彰,未能实质性影响利益相关者的真实需要。例如,许多社会创新项目在缺乏充分的社区参与和权力结构调整的情况下,仅凭设计的巧思无法打破根深蒂固的社会阶级和文化壁垒。因此,对于设计思维的批判还包括它可能削弱了对复杂社会现实的深刻理解,淹没在“快节奏原型”与“用户共创”的表面游戏中。另一个不容忽视的风险是设计思维的商业化与工具化倾向。在企业中,设计思维常被推崇为激发创新的灵丹妙药,从而沦为市场营销的噱头。诸多公司急于接受“设计思维工作坊”和“创意营”,却忽视了方法论中反复试错和持续观察的核心精神,结果造成形式大于内容的问题。

同时,设计思维方法论的普及也导致许多非设计背景者涌入该领域,使得实践羸弱的理论被过度简化,缺乏深度的设计决策更频繁地出现。学界对此有着深入反思,部分设计教育者呼吁重构设计思维的教学体系,强调伦理、社会责任及批判性思考,把设计作为一种社会实践,而非单纯的技术工具。从历史角度看,设计并非一门单纯的技巧,而是伴随着文化、政治与经济发展而演变的复杂活动。设计师需要认清自身在社会中的角色,明确设计不可能是包治百病的魔杖。正如《设计为真实世界》作者帕帕内克所言,设计师既有巨大的潜力去塑造世界,也可能成为造成“系统性伤害”的助推器。因此,面对设计思维,我们须保持谦逊和批判的态度。

未来的设计教育和实践,应更加关注社会的多声部表达,强化跨界合作,并推动底层民众的真实参与,而非简单照搬主流设计范式。同时,设计工作者应致力于提升对复杂系统的理解能力,注重政策、经济和文化等诸多维度的融合,避免单纯依赖设计思维的骗术式创新。此外,设计思维应从“救世界”的宏大敘事中跳脱出来,更加聚焦于切实可行的改进和长期的社会影响评估。实践中,设计项目应以反思为基石,关注从问题定义、方案生成到实施反馈的全周期,避免陷入一时的设计热情和短期成效迷思。设计唯有承认其局限,积极与社会科学、公共政策以及社区自治等领域合作,方能实现真正的变革。总之,设计思维的兴盛体现了当代社会对创新渴望的强烈表达,但同样暴露了设计在面对复杂社会问题时的局限和风险。

通过对这些挑战的深入反思,我们可以更清晰地认识设计的价值所在,避免盲目崇拜技术和方法论,推动设计走向更加务实、负责任和包容的未来。只有如此,设计才能真正穿越理想与现实的间隙,发挥其塑造美好世界的潜力。