随着数字存储技术的快速发展,虽然固态存储和云储存成为主流,光盘作为一种曾经广泛应用的存储介质,其独特的物理特性依然吸引着众多技术爱好者和创新发烧友关注。特别是在CD光盘表面烧录可视化图像的技术上,这不仅是存储信息的载体,更是艺术与科技结合的典范。该技术通过特殊的软件工具及硬件配合,将图像信息转换为音频CD轨道,从而在光盘的物理表面呈现出隐含的黑白视觉图案。本文将对这类工具进行全面解析,结合其发展历史、技术核心、使用方法与面临的挑战,探讨其实现原理和未来可能的发展方向。\n\n起源与发展这项技术的研究和实验最早可追溯到15年前,当时部分技术爱好者通过对光盘物理结构和CD音轨编码原理的深入理解,尝试将视觉信息编码为音频信号,并以此在光盘表面呈现可见图案。其中一位早期项目的开发者在Instructables平台上分享了其研究成果,另一个名为unDEFER的开发者以其对几何坐标转换算法的实现贡献了宝贵的代码基础。

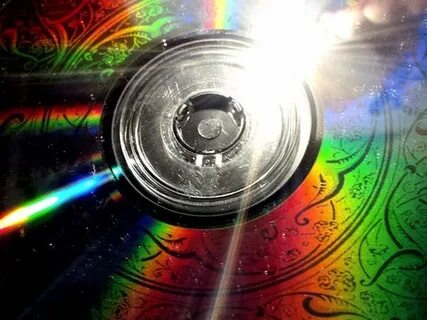

受到这些前辈项目的启发,后续开发者继续完善相关算法和工具,借助现代图形界面和优化的C++代码实现了更为友好的用户体验。\n\n技术原理光盘的表面结构决定了信息的物理存储形式——以微小坑槽排列组成螺旋状轨迹。传统的CD播放机通过激光头读取这些轨迹上的数据,从而还原音频信号。利用这一特性,本工具把输入的黑白图像转换成对应的音频轨道,通过音频CD的格式烧录进光盘。图像的明暗部分通过对信号的微调在物理坑槽形成不同的反光效果,最终形成可见的图像。这是一种应用多目标优化算法解决图像与音频参数匹配的复杂问题,兼顾轨迹几何精度和视觉清晰度。

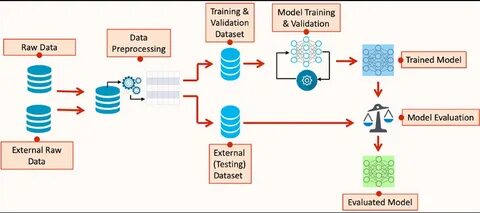

由于不同光盘材质与生产工艺存在微小差异,针对每款光盘的精确校准成为影响最终图像质量的关键因素。\n\n软件使用与操作流程要使用该类工具,首先需要在计算机上准备好相关的软件环境,推荐Qt 6库以支持图形界面和音频轨道处理。用户可通过软件导入高对比度的图像文件,软件自动将彩色图像转为灰度,并提供平移、缩放及中心对齐等功能,方便用户调整画面位置。接着,用户需选择光盘型号,如果目标光盘未包含在数据库中,则可尝试手动输入几何参数,但这一步骤非常考验经验,且校准过程繁琐且耗时。最后,软件生成的音频轨道文件容量较大,约为800兆字节,用户可以借助第三方刻录工具(如cdrecord)以音频CD格式将轨道写入光盘。需要注意的是,必须确保刻录模式为音频CD,否则图像无法正确展现。

\n\n面临的挑战及解决方案不同批次或品牌的光盘在几何参数上存在微妙差异,挑战了图像校准的标准化。为了避免几何误差影响图像呈现,需要采用细致的参数调整和反复尝试烧录的实验,这给用户体验带来极大不便。此外,人为目视判断图像清晰度和质量的方法较为主观,通常需要多次迭代。针对这些问题,开发者提出了多目标优化算法和交互反馈机制,虽然提升了效率,但仍无法完全消除人工参与。\n\n在近年来,随着人工智能和机器视觉技术的发展,自动化的图像质量识别和参数调整系统逐渐成为可能。利用高精度相机拍摄刻录后的光盘图像,通过图像识别算法评估图案清晰度,再结合优化算法自动调整几何参数,有望实现无人工干预的校准过程。

另一个思路是结合光学驱动器内部的读取延迟和角度偏差信息,为校准提供直接反馈,然而这涉及硬件的深度逆向工程,技术门槛较高。\n\n未来展望随着数码艺术和复古文化的兴起,融汇传统介质与现代技术的创新应用引发了新的关注。光盘表面可视化图像烧录不仅是技术实验,也为工艺艺术提供了独特表现形式。软件开发者有望进一步优化用户界面,提供丰富的光盘型号数据库,甚至开发基于云端的自动校准平台。硬件层面,可以期待未来光驱设备支持更精准的几何调整和反馈机制。整体而言,将AI与硬件技术深度融合,解决光盘物理差异和自动化参数校准问题,将极大推动该领域应用的普及。

\n\n总结这项技术体现了软硬结合的创新思维,通过将视觉图像转换为音频数据,再利用光盘底层物理结构实现视觉呈现,给传统光盘带来全新的艺术与科技生命力。用户在体验过程中需要注意光盘类型匹配和多次校准的重要性。此外,伴随着技术的不断进步和人工智能的辅助,光盘表面图像烧录将走向更高的自动化和精度,为数字存储媒体开辟出跨界创新的无限可能。