《Abundance》作为一部聚焦科技乐观主义与政策革新的著作,激发了中美华人社会中一群学者、投资者与技术工作者的热烈讨论。通过在一个全中文的读书会中,参与者们以身为移民的双重身份,从中国出发,反观美国的社会结构与未来路径,提供了极具洞见的观察与思考。这些讨论超越了传统美国视角,带来了新鲜且深刻的反思,尤其在想象力、制造业、制度效率以及环境评估等多个维度掀起了热议。 其中一个核心议题是美国社会的想象力局限性。这种局限不仅存在于普通大众,更渗透到政治精英和知识分子中。美国对“美好生活”的定义仍围绕着传统的“白人中产阶级梦”,即拥有一栋独立住宅、白色栅栏、几辆汽车的家庭。

这样的个人主义与反公共理念,阻碍了美国对高密度城市生活、公共交通和共享空间的接受与推广。像新干线这样的公共交通系统,尽管技术上已非先锋,却仍能让美国国会议员感到震惊,这在某种程度上暴露了美国缺乏对不同生活模式体验的机会与理解。北京的城市安全例子虽然具说服力,但在美国情境中往往被错误解读为“专制秩序”的体现,强化了对民主治理城市能力的怀疑。这种二元对立的思维忽视了世界上众多既自由又安全、既高效又民主的现代都市典范,如东京、首尔、阿姆斯特丹与苏黎世。显而易见,要推动美国公共生活转型,必须首先突破这套旧有认知框架。 文化产业同样对想象力的限制推波助澜。

好莱坞反复塑造的城市形象往往是破旧脏乱但充满活力的纽约,理想生活则定位在郊区宁静宽敞的独立屋。这种二元模板使公众难以构建既现代又宜居、既公共又优质的城市生活观念。这样的文化框架使得“丰富”更易被理解为“消费升级”或“郊区梦”的延续,而非对公共空间、基础设施创新与人际关系重构的综合优化。实际上,打破对城市的固有偏见,正是实现高质量可持续生活的关键一步。 环境评估体系则展现了中美在政策方法论上的分歧与困境。以经济学方法的因果推断为基础的主流政策评估,虽然在科学性和可验证性方面日益精进,却仍难以捕捉政策所引发的系统性连锁反应,其本质是对复杂现实的简化。

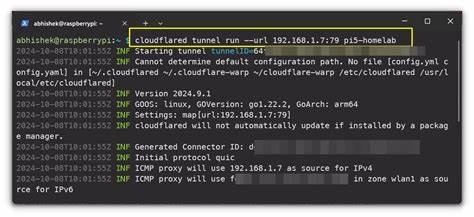

中国的环境评估起步较晚,往往是形式主义的复制,缺乏对环境影响的实质性检验;而美国虽然制度更完善,但评估范式同样受限于局部效应的捕捉。这种对全局与长期影响的忽视,反映出科学评价方法在政策效果理解上的盲区,也限制了环境治理的深度与广度。 在技术与治理的“操作系统”层面,中美差异同样显著。中国在行政工具层面的更新较快,如通过微信高效传达指令与协作,使得政府部门执行更加迅捷。美国则仍依赖电子邮件和纸质流程,显得缓慢笨拙。中国虽存在层层审批和“红线”机制带来的反馈阻塞,但整体在硬件升级上占优。

技术爆发往往来源于长期多路径的生态系统积累而非单点政策推动。美国的AI发展经历了数据、硬件与社区协同积累,而中国的制造业进步则基于成千上万次迭代和工艺沉淀。这种复合优势展现了国家创新生态的复杂性,不应简单归功于制度安排。 经济与政治的分裂是另一个难题。许多地方政府渴望引入投资项目带动经济,但出于政治压力和地缘安全担忧,不得不排斥中国资本,形成矛盾撕裂。投资者意图进军美国市场却屡受阻碍,双边在政策与舆论上相互警惕而经济渴望合作的现状,暴露了全球化与地缘政治紧张之间的张力。

这种“表面平静,暗流涌动”的关系形态,反映了当前中美互动的复杂动态。 信息时代的“社交媒体虚幻消费”使得双方都陷入了“别人生活更好”的幻觉。美国人透过有限的“中国高光”片段产生羡慕和焦虑,却忽略了中国复杂的社会现实和政策难题;中国人亦然,对美国的自由繁荣充满憧憬,却未必深入理解其政治生态和制度运作。这种相互误读的“惰性关注”拉大了彼此理解的鸿沟,阻碍了理性交流与合作的可能。 对“中国热”的盲点同样被揭示。部分美国中间派评论员在赞扬中国成就的同时,忽视了背后的劳动权益压迫、资源浪费和腐败问题。

环保与工业代价的缺失透明,导致对中国产业成功的过度理想化。比如锂电池产业在中国的迅猛发展,伴随着严重的环境污染和数据封锁,限制了真实声音的表达。这种不对等的信息流动,令美国观察者难以全面评估中国制造的利弊,也使得政策回应难以精准定位。 制造业的“隐性知识”问题是中美能否实现产业复兴的关键。制造业远非简单的书面“配方”,更多倚赖资深工人的经验积累和现场训练。美国多年来“忘记了如何制造”,技术发明和大规模生产之间的断层加剧了产业空心化,中国则凭借过去二十年的产业升级和技术传授,积累了强大的实操能力。

而制造的可移动性和全球化的现实,也在促使关键制造环节在不同国家间流动。美国在重塑工业体系时,必须正视对“制造技术肌肉”的再锻炼,同时理解全球供应链的复杂交织。 工业创业正在重塑美国硅谷生态。与传统软件创业截然不同,一批专注国防、机器人和区块链的初创企业崛起,吸引资本的热情和市场的关注。这种创新强调从根本问题切入,追求颠覆式解决方案,体现美国制度对高风险高回报的偏好。相比之下,中国则更多采取“摸着石头过河”的渐进式创新模式,更重视稳定收益和包容性分配。

这种制度与文化差异在工业现实与创新轨迹上显露无遗。 而创新困境也并非特有于某一方。两国在许多领域均陷入与政府资金争夺、官僚体系优化的“伪创新”陷阱。真正能够跨越监管壁垒、先发制人实现变革的主体少之又少,导致表面繁荣背后隐藏着真正创新能力的稀缺。 最后,不可忽视的是再工业化背后的社会代价与工人现实。中国制造业初期,数以百万计的农村女性进入工厂,经历了长时间高强度的劳动、身份认同的丧失以及家庭内部的经济压迫。

今年的网络平台上仍可见工厂生活的真实记录,生动描绘了“厂妹”群体艰难而无光的日常。美国若想复制中国制造生态,这些隐形的社会成本更是难以在政治语境中完全被忽视。在海外,中国企业在埃塞俄比亚和美国小镇投资建设工厂,均遭遇当地居民的反对与文化冲突,凸显工业项目与地方民主政治的复杂碰撞。 综观这些讨论,从中国视角解读《Abundance》不仅揭示了中美在文化想象力、制度效率以及制造业生态上的深刻差异,也反映了全球化时代技术进步背后不可避免的社会张力。跨越文化和政治的障碍,理性看待彼此优势与隐忧,将是推动未来技术与社会变革的关键。唯有打破旧有框架,重塑对“丰富”生活的认知,未来方能真正实现人类福祉的跃升。

。