中国面临通缩威胁,刺激政策停滞不前 近年来,中国经济的发展引起了全球的关注。然而,随着经济增速放缓,通缩的威胁开始浮现,成为中国政府和经济学家们须认真对待的问题。尤其是在全球经济形势不确定的背景下,中国的政策选择和市场反应都显得尤为关键。 通缩,简单来说,就是物价水平的普遍下降,这一现象可能导致消费者推迟消费,企业投资意愿减弱,最终形成经济增长的恶性循环。对于一个以出口和内需驱动的经济体而言,通缩的影响将是深远而复杂的。 尽管中国政府此前采取了一系列刺激政策来应对经济放缓,如减税、基建投资和货币政策宽松等,但近期这些政策的边际效应似乎已经减弱,市场对未来的预期变得更加谨慎。

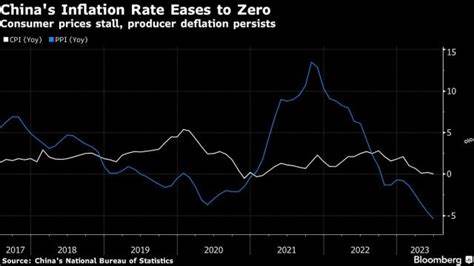

数据显示,中国的消费价格指数(CPI)增速放缓,甚至部分月份出现负增长,令人担忧。 一种可能的解释是,疫情后经济复苏的动力不足,尤其是年轻人口的消费意愿不强,导致了内需的低迷。而在出口方面,全球市场环境的变化也加大了中国制造业的压力。一些行业正面临过剩产能的问题,进一步加剧了价格的下行压力。 与此同时,面对经济下行压力,政府在刺激政策上的谨慎态度也引发了市场的广泛讨论。部分经济学家呼吁采取更强有力的刺激措施,以防止经济进一步滑入通缩泥潭。

然而,政府的政策选择却不是一蹴而就的。中国政府在经济转型和可持续发展之间必须找到一个平衡点。过度的刺激可能导致资产泡沫和不必要的债务风险,而过于谨慎的政策又可能使经济陷入停滞。 除了政府的刺激政策外,国际环境的变化也在加剧中国面临的通缩风险。随着全球通胀压力的上升,一些国家开始收紧货币政策,市场流动性趋紧。这对以出口为导向的中国经济无疑是个挑战。

同时,美国等经济体的利率上升,可能导致资本流出,中国企业借贷成本增加,进而影响其投资决策。 在这样的背景下,许多经济学家开始呼吁中国政府采取创新措施,以应对通缩的威胁。例如,改善民生,提高居民收入水平,以增强消费能力。同时,进一步推动金融改革,降低企业融资成本,促进实体经济发展,都是重要的政策方向。 此外,中国还需要加大对科技创新和产业升级的投入。通过加快从“制造”向“创造”转型,提升中国企业在全球产业链中的地位,有望增强经济的韧性和抗风险能力。

这不仅是应对通缩的有效出路,同时也是实现可持续发展的战略选择。 对于消费者而言,尽管通缩可能看起来是降低生活成本的好机会,但长期的通缩将显著影响家庭财务状况和信心。消费者在面对不确定的经济环境时,更可能选择减少消费支出,进一步加剧经济的疲软。因此,政府有必要通过有效的政策传递信心,激发市场活力。 总的来说,中国面临的通缩威胁及其背后的原因是复杂的。经济政策的制定需要更加灵活,既要关注短期的经济增长,也要兼顾长期的可持续发展。

只有通过全面而系统的改革,中国才能在不确定的全球经济环境中,找到适合自身的发展道路。 在未来的日子里,观察中国政府如何在刺激与风险之间取得平衡,将是经济学家和市场参与者的重要任务。任何政策的变化都将对全球经济产生深远的影响,也将重新定义中国在国际经济格局中的地位。我们期待看到,中国能够在这场充满挑战的经济博弈中,找到一条更为明晰的前进道路。