颜色作为人类感知世界的重要元素,早已超越了简单的美学范畴,成为工程师和科学家必须深刻理解的关键因素。在现代科技的推动下,颜色的应用遍及材料科学、电子工程、环境监测、医疗影像和数据可视化等多个领域。错误的颜色判断不仅可能导致设备性能下降,还可能造成科学数据的误读,影响研究结论的准确性。因此,工程师和科学家对颜色的关注不可避免且极具必要性。 首先,颜色对材料性能和产品制造的影响不可小觑。在制造业中,颜色不仅是产品设计的一部分,更可能透露材料的组成和状态。

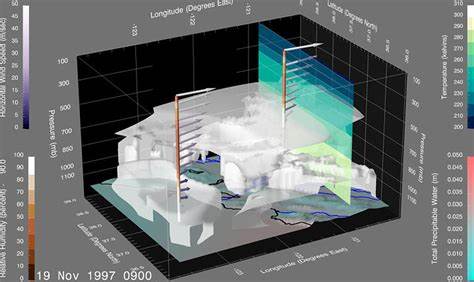

例如,某些金属材料在受热或腐蚀时颜色会发生变化,这成为检测材料变形和疲劳的重要指标。若工程师忽略颜色变化的细微差异,可能导致潜在危险无法及时发现。此外,颜料和涂层的色彩稳定性直接影响产品的耐用性和市场认可度。理解颜色变化的化学与物理本质,成为提升产品质量和延长使用寿命的重要环节。 其次,颜色在信息传递和数据可视化中的作用日益凸显。科学研究中大量数据通过图表、热力图和三维模型展现,颜色被用来编码不同变量或现象的强度和变化。

颜色选择的不当可能使结果出现歧义,甚至误导读者。例如,一些色盲群体对特定颜色的区分能力有限,若数据可视化未考虑这一因素,将缩小科研成果的受众范围。工程师和科学家需要利用符合人类视觉特性的色彩设计,确保信息传达的准确和高效,这对于促进跨学科交流和公众理解科学成果至关重要。 此外,在医疗影像领域,颜色的准确应用关系到诊断的准确性。医学成像技术诸如磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描(CT)和超声波,均依赖色彩映射来展示人体内部结构的不同特征。错误的颜色转换或显示偏差,可能导致医生误判病情,影响治疗方案的制定和效果。

科学家需对色彩管理和校准有深入的理解,以确保医学图像的真实性和可读性,从而提升医疗服务质量和患者安全性。 环境科学中,颜色同样是研究自然现象的重要工具。遥感技术利用颜色变化分析植被覆盖、水体质量和大气组成。不同波长的光反射和吸收表现为不同的颜色信息,科学家通过解读这些颜色信号预测气候变化和自然灾害风险。错误或不精确的颜色分析,可能导致错误的环境评估,进而影响决策和资源管理。工程师在设计遥感设备时,也应考虑传感器对色彩敏感度的优化,确保数据的科学性和准确性。

在电子显示和视觉设计领域,对颜色控制的精准要求尤为严格。现代显示器必须准确呈现颜色,满足设计、娱乐和工业监控等多样化需求。色彩管理系统的发展帮助实现不同设备间颜色的一致性,避免因色彩偏差产生的信息误导。工程师应熟悉色彩空间、色彩校正技术和人眼对颜色感知的复杂性,以提升显示技术的应用效果和用户体验。 科学和工程领域的色彩研究还涉及基础物理学和光学的深入理解。颜色是光与物体相互作用的结果,涉及光的波长、折射、散射和吸收等物理现象。

材料表面微观结构对光的反射方式影响颜色表现。科学家研究颜色变化的机理,为新材料的开发和应用提供理论支持。与此同时,模拟和测量颜色的仪器与技术不断进步,促使专业人士能够精确控制和利用色彩资源。 不可忽视的是,颜色与人类心理和生理反应密切相关,在设计人机交互界面时显得尤为重要。颜色能影响人的情绪、注意力和认知效率。工程师在界面设计中合理运用颜色,不仅能提升操作效率,还能增强安全性,减少误操作的风险。

科学家通过色彩心理学的研究,为技术产品和科研展示提供科学依据,使产品更加符合人类体验的需求。 综上所述,工程师和科学家应将颜色视为一个跨学科的复杂课题,深入研究其在各自领域内的多重影响。从材料性能监测到数据可视化,从医疗诊断到环境监测,再到显示技术和用户体验,颜色都是不可或缺的核心元素。投资于色彩科学的研究和教育,不仅有助于减少误差和安全隐患,还将推动创新发展,提升科学研究与工程应用的整体水平。面对快速发展的科技时代,专业人士对颜色的警觉和理解将成为制胜关键,促进科技与人文的紧密结合。