化学作为一门基础科学,不仅推动了现代技术与工业的进步,也深刻影响了人类生活的方方面面。然而,随着科学研究的不断深入和技术应用的广泛扩展,培养具备高尚品德和职业操守的化学家变得尤为重要。所谓“品德高尚的化学家”(Virtuous Chemists),不仅仅是指他们在专业知识和实验技能上的精湛,更是强调他们在科研过程中体现出的诚信、谦逊、责任感和社会担当。打造这样的化学家,需要科学与美德的深度融合,从教育模式、科研文化到个人修养,方方面面均需发力。首先,智慧与美德是科学研究不可分割的两翼。尽管科学研究讲求严谨的实验设计和客观的数据分析,但在面对复杂的伦理问题和社会影响时,科学家必须展现出高度的伦理觉悟。

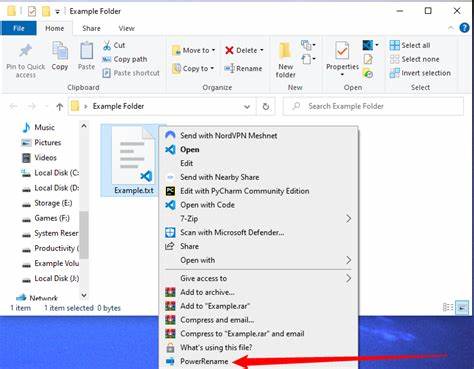

比如,在化学合成过程中涉及的环境保护问题、新材料的安全性评估以及药物研发中的临床伦理等,都要求化学家具备不仅限于技术层面的思考,而是融合了道德判断和社会责任的综合素养。在专业教育阶段,化学课程除了传授基础理论与实验技能,也应融入品德教育。教育者应引导学生认识科学家的社会角色,激发他们对真理的追求与对人类福祉的关注。知识传授之外,通过案例分析、伦理讨论以及科研诚信教育,让学生从一开始就树立正确的科学价值观和行为规范。此外,科学实验室和研究机构需营造一种鼓励诚信与合作的文化氛围。良好的学术环境能够有效预防学术不端和数据造假,促进开放透明的科研风气。

同时,跨学科和国际合作亦能帮助化学家们拓展视野,增进对不同文化与伦理标准的理解,提升整体的道德敏感度。个人修养在“品德高尚的化学家”成长过程中起到关键作用。科学研究往往伴随着失败与挫折,唯有通过谦逊和坚持,化学家才能实事求是地审视自身的不足,不断完善研究设计和方法。知识的局限性提醒科学家保持谦虚,同时激发探索未知的热情。与此同时,责任感驱使他们在科研过程中考虑对环境、人类健康及社会的长远影响,避免短视和功利主义。从社会层面来看,化学家的品德建设也是公众科学理解与信任的基础。

当化学家们不仅仅追求科研成果的数量,更注重质量与伦理,他们的研究更容易得到社会的认可和支持。尤其在当前科技迅猛发展的背景下,公众对于科学技术带来的伦理风险愈发敏感,化学家的诚信和责任显得尤为关键。积极参与科普活动和公众对话,也是展现良好职业品德的重要方式。现代化学领域面临诸多挑战,如可持续发展的资源约束、新兴材料的潜在生态风险、药物研发中的数据透明问题等,这些都不仅仅是技术问题,更是伦理课题。培养化学家的品德能够促进他们在面对复杂多变的现实问题时做出更加明智和负责任的决策,从而推动科学研究朝着更加健康和可持续的方向发展。目前,许多高等学府和科研机构已经开始关注品德教育的系统化建设。

通过设立专门的伦理课程、开展跨学科研讨会以及邀请行业内外的道德哲学家参与交流,不断丰富化学人才培养的内涵。此外,资助机构和学术期刊在评审过程中增设科研诚信评估标准,也在一定程度上推动了学术环境的改善和品德建设的加强。化学作为一门实验科学,其本质要求科学家在动手操作时体现出高度的责任意识和细致入微的审慎态度。例如,实验过程中对危险化学品的规范管理、对数据的严谨记录以及对结论的诚实呈现,都是品德的重要体现。任何忽视这些细节的行为,都可能导致科研结论的错误甚至对社会造成不可挽回的伤害。未来,随着人工智能和自动化技术的引入,化学研究的模式正在发生转变。

这也带来了新的伦理挑战,如算法偏见、数据隐私以及自动决策的可解释性问题。化学家除了技术能力的提升外,还需加强对新技术潜在风险的识别与应对能力,进一步锻炼批判性思维和道德判断,为人类社会的科学进步提供坚强的价值保障。综合来看,打造品德高尚的化学家不仅是科学发展的内在需求,更是社会进步的必然要求。知识与美德的融合,有助于培养出既具备科学创新能力,也拥有深厚人文关怀的时代化学家。他们将成为推动科学边界扩展和促进人类文明进步的重要力量。今后,各界应继续推动多元化的化学教育改革,强化科研诚信体系建设,促进跨学科合作,同时关注科学家的心理健康和职业成长,确保美德在科研道路上生根发芽。

通过共同努力,我们能够迎来一个技术卓越、道德高尚、为社会负责的化学新时代,让科学真正服务于全人类的福祉和可持续未来。