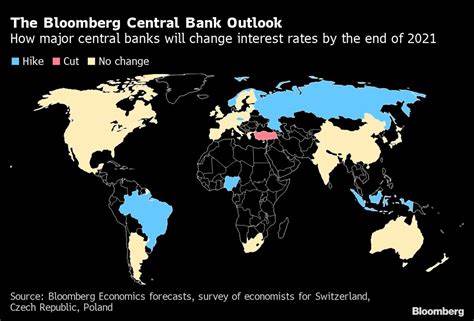

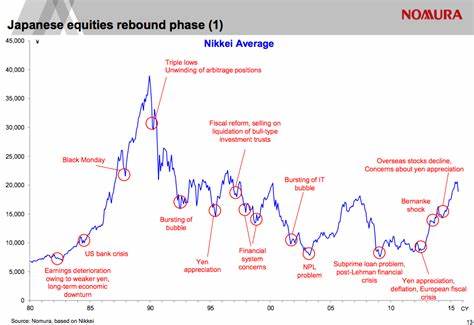

在全球经济日益复杂的背景下,各国中央银行面临着前所未有的挑战。金融市场的剧烈波动和频繁的经济危机,使得中央银行的职责和决策变得愈加重要。然而,近期的一些市场崩盘事件,无疑给各国中央银行上了一堂重要的课:在干预市场时要保持适度的距离。 在《日经亚洲》的一篇文章中,分析了近年来金融市场的崩盘现象,以及中央银行在这些事件中的角色。文章指出,尽管中央银行的目标是稳定经济、控制通货膨胀与促进就业,但过度的干预可能会导致市场的扭曲,甚至引发更大的危机。 首先,值得关注的是2020年新冠疫情初期,全球经济遭遇重创。

为了应对经济衰退,各国中央银行迅速采取了宽松的货币政策,通过降低利率和量化宽松等措施注入流动性。这种做法最初取得了短期成效,市场迅速反弹。但随之而来的却是资产价格的泡沫,尤其是在科技股和加密货币领域,市场的过热异常明显,风险也在逐渐积累。 随着时间的推移,这种对市场的过度干预开始显露出后果。尤其是在美联储、多国央行逐渐收紧货币政策的信号之后,市场的不安情绪加剧。2022年的股市大幅回调和多个金融衍生品的崩盘,令投资者感到昔日的繁荣已不复存在。

许多人开始反思,中央银行的政策是否过于激进,是否在无意中助长了市场的非理性繁荣。 其次,文章中也提到,中央银行在制定货币政策时,应该更加关注市场自身的规律。市场里有许多无形的力量在起作用,例如供应链的变化、消费者信心的波动等,单纯依靠货币政策来压制通胀或者刺激经济,可能会与实际情况背道而驰。对于中央银行来说,理解市场心理及其波动特性,才是决策的关键。 此外,保持适度距离的另一个层面是对于金融科技(FinTech)和新兴市场的关注。随着数字货币和在线交易平台的兴起,传统金融市场的格局正在发生剧变。

对于这些新兴市场,中央银行不仅要进行监管,更需要做好风险评估,以免在追逐创新的同时,导致金融系统的进一步脆弱。 在这方面,中国的中央银行——中国人民银行,采取了一系列措施来应对新兴金融风险。例如,对于加密货币的监管,人民银行明确禁止数字货币的交易,从而避免了市场的过度炒作。这一举措虽然在短期内可能引发了市场的不满,但从长远来看,有助于维护金融市场的稳定性。 文章最后指出,中央银行在实施货币政策时,应该做好平衡。一方面,必须保持对市场的敏感度,及时对市场动态做出反应;另一方面,又需谨慎行事,避免因过度干预导致市场失去自主调节的能力。

只有在稳定和创新之间找到平衡点,中央银行才能在复杂多变的经济环境中游刃有余。 总结而言,金融市场的崩盘事件为各国中央银行敲响了警钟。保持适度的市场距离是未来货币政策的重要原则。通过灵活的政策应对和对市场的充分理解,中央银行能够在维护经济稳定的同时,促进市场的健康发展。对于投资者而言,理解这一点也至关重要,唯有在理性的思维下,才能在波动的市场中寻找长期稳定的投资机会。