在当今社会,时间管理已然成为人们日常生活中的重要组成部分。而每年在春季和秋季,人们都要经历一个广泛讨论的话题:夏令时(Daylight Saving Time, DST)。这一制度的实施旨在让人们在夏季拥有更多的日光时间,但它是否真正给我们带来了好处,却一直是科学界和社会各界争论不休的话题。 首先,夏令时的起源可以追溯到第一次世界大战期间。为了节省燃料,许多国家开始推行夏令时制度,以期提高日照时间,从而减少晚上对电力的需求。随着时间的推移,这一制度逐渐在全球范围内得到了推广。

在每年春季时钟往前拨一小时,以此实现更长的傍晚阳光照射,而在秋季则将时钟拨回,回归正常时间。 从表面上看,夏令时的确带来了一些积极的影响。首先,夏令时可以延长傍晚的自然光照时间,从而鼓励人们进行户外活动。例如,家庭可以利用额外的日光时光进行晚餐聚会、运动或其他休闲活动。这种生活方式的改变无疑提升了人们的生活质量,促进了社会交往与家庭凝聚力。 其次,夏令时在经济层面上也被认为有其积极作用。

商家,特别是零售商,通常会发现,消费者在夏令时期间的购物意愿更强。因为白天的光照时间更长,人们在下班后更倾向于到商店闲逛或购物。这对经济增长无疑是一种促进作用,一些研究甚至表明,夏令时带来的额外活动,可以给零售业带来数十亿美元的收益。 而在农业方面,夏令时的实施在历史上也被认为对农民有积极的帮助。更长的日照时光使农民能够在田地里工作得更久,提高了农作物的产量。因此,曾几何时,农民们普遍支持夏令时的实施,认为这为他们的生产提供了便利。

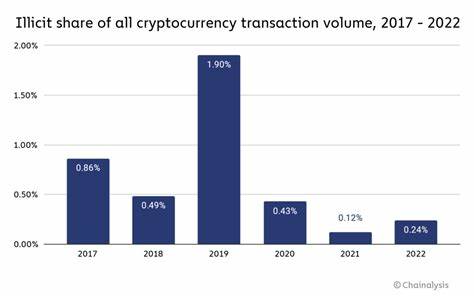

尽管夏令时存在这样那样的优势,但对其效益的质疑也是持续不断的。众多研究和调查显示,夏令时对于能源节约的影响并不像早期预期的那样显著。现代社会中,家庭和企业的用电模式已发生了巨大的变化。许多家庭在晚上依然需要开灯,特别是在使用电器设备的情况下。因此,一些专家认为,夏令时所节约的电量微乎其微,甚至在某些情况下会因人们活动时间的延长而抵消。 除此之外,夏令时还对人们的健康产生了潜在的负面影响。

大量研究表明,调整时钟会对人们的生物钟产生干扰,导致睡眠不足,进而影响工作和学习表现。许多人在转变阶段会经历不适,包括疲劳、注意力不集中等。这一现象在夏令时开始后的几天尤为明显,甚至与心脏病、高血压等健康问题的发生率上升有关。 季节性情感障碍(SAD)也是夏令时影响人们心理健康的一个重要方面。研究发现,部分个体对光照变化非常敏感,阳光的减少会导致情绪低落。虽然夏令时给某些人带来了更多的日光,但对于那些早晨习惯起床的人来说,冬季的“早”暗时间不仅不会改善他们的心情,反而可能加重他们的心理负担。

因此,对于夏令时的实施,许多国家和地区开始重新审视其必要性。在一些国家,例如亚利桑那州和夏威夷,早已不再实施夏令时。有些地方,甚至在全民投票中决定坚持冬季时间或放弃夏令时,以此来适应当地的文化和生活方式。 在全球范围内,科学界的研究与公众的讨论日益增多,许多国家的立法机关也开始关注夏令时的必要性与合理性。支持者认为,适度的自然光照时间有助于提升人的幸福感和身心健康。然而,反对者表示,科技的发展已经使得我们可以通过其他方式高效利用能源,因此夏令时的必要性在逐渐降低。

未来,随着社会的不断发展与生活方式的变化,夏令时的实施或许将迎来新的转变。我们需要进行深入的普及教育和科学研究,推动政府和社会更好地理解时间管理的重要性与合理性。这一话题不仅关乎我们日常的生活习惯,更关乎我们如何在一个快速变化的世界中,优化生活质量和提高工作效率。 无论是历史的回顾还是未来的展望,夏令时的争论提醒我们,只有不断适应与调整,才能在时间的洪流中掌握更好的生活节奏。时间是一把双刃剑,合理的时间管理将为我们的生活带来实质性的益处。如何在生活中恰当利用这一制度,可能是我们每个人需要面对的问题。

。