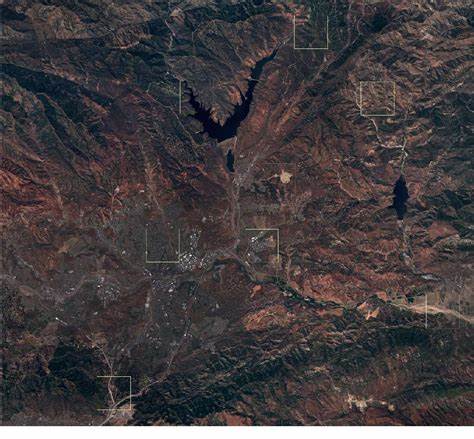

随着遥感技术的飞速发展,卫星影像的分辨率成为衡量数据质量和应用价值的重要指标。Sentinel-2卫星作为欧盟哥白尼计划的重要组成部分,凭借其高频次、多光谱的观测能力,为环境监测、农业管理、灾害评估等领域提供了珍贵数据资源。然而,Sentinel-2的标准空间分辨率为10米,部分高精度应用需求远超这一水平。为此,超分辨率技术应运而生,为提升卫星影像的表现力和实用性带来巨大潜力。 Sentinel-2影像超分辨率技术,指的是通过算法手段将原始10米分辨率的影像提升到更细腻的5米分辨率,实现像素数量的增加和细节的增强。不同于传统的图像放大方法,超分辨率利用深度学习、卷积神经网络等先进人工智能技术,挖掘影像内部的纹理信息及多波段关联,生成高保真度、高空间分辨率的图像。

这不仅改善了视觉效果,更提高了图像的识别与分析能力,对地表特征的细致监测成为可能。 现代超分辨率算法通常基于自监督学习框架,使模型无需大量高分辨率卫星影像进行训练,便能通过输入的低分辨率数据自身结构实现增强。以RCAN(残差通道注意网络)为核心架构的模型,结合卫星多光谱数据,尤其是蓝色(B02)、绿色(B03)、红色(B04)以及近红外波段(B08),能够协同提取丰富特征,提高空间细节复原效果。在Sentinel-2的场景中,这种2倍放大处理过程将10米分辨率影像转为5米,无疑极大拓宽了数据的应用范围。 为了方便广大用户使用超分辨率技术,相关项目开发了图形用户界面(GUI)工具,免去复杂的命令行操作。用户只需加载对应的波段文件,选择预训练的AI模型,即可快速处理并预览高清影像。

该工具还支持对生成图像进行视觉锐化处理,并可保存为拥有地理信息的GeoTIFF格式,确保科研分析中的坐标投影一致性,或者以JPG格式加世界文件形式方便展示于GIS软件中。此外,GPU加速的支持也大大提升了处理速度,满足大规模数据处理需求。 超分辨率提升后的Sentinel-2图像在多个领域展现出极大优势。在农业监测方面,更高分辨率可辨识作物生长细节与病虫害分布,提升农业管理精准度。城市规划和土地利用变化检测中,清晰的边界识别帮助制定更科学的方案。环境保护和灾害应急处理中,精细的空间分辨率数据助力快速评估影响范围与损失状况,推动智慧防灾减灾体系建设。

此外,超分辨率技术为地质勘探、林业调查、水资源管理等领域带来不可替代的支持。 尽管技术取得显著突破,超分辨率方法仍面临一些挑战。其中包括模型在不同地理区域和季节变化下的泛化能力,影像云雾和噪声对复原效果的影响,以及计算资源的高消耗。未来研究将重点优化模型轻量化,提升算法对复杂环境的适应性,同时加强对多光谱数据和时序数据的综合利用,从而实现更为稳定和精准的超分辨率效果。 随着开源项目和社区的繁荣,公众和科研人员获取超分辨率工具变得更加便捷。包括基于PyTorch深度学习框架的工具包和支持ONNX运行时的轻量接口,极大降低了技术门槛。

用户可以基于已有模型,结合自主数据,快速实现高分辨率影像处理,为数据驱动决策提供科技支撑。 综合来看,Sentinel-2影像的超分辨率技术不仅提升了地球观测数据的空间细节,更为多行业应用带来新的可能。未来,随着算法的不断完善和计算能力的提升,超分辨率将在遥感影像分析中扮演更加核心的角色,推动全球环境监测、资源管理和智能城市建设迈向更高水平。借助这一技术,地球的微小变化将被更加细致地捕捉,造福人类社会的可持续发展。