在现代商业环境中,“创新”一词频繁出现,成为企业竞争的核心焦点。然而,创新的真正含义常被误解,许多人将其等同于从零开始的全新创造。事实上,产品创新更多是一种发现过程,而非纯粹的创造。通过理解消费者需求与行为的不断演变,设计师和企业能够更精准地开发出切合用户心理和使用习惯的产品,从而实现商业成功。本文试图从多个角度解析这一观点,结合历史实例与现代理论来揭示产品创新的真谛。影视发展的历史为这一思考提供了生动的例证。

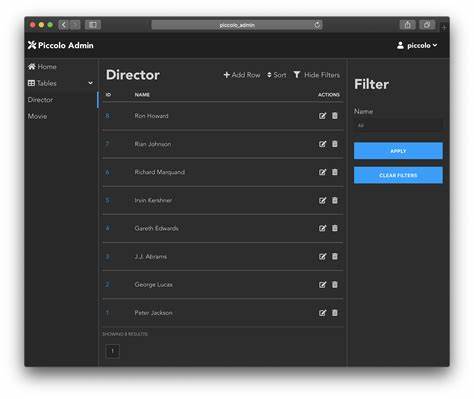

大约一个世纪前,电影作为一种新兴媒介诞生。最初,电影不过是舞台剧和广播剧的简单延伸,缺乏与观众情感的有效连接。随着时间推移,电影创作者不断进行实验,通过反复尝试探索哪些叙事手法能够引起观众的共鸣。比如,剪辑技术中的“剪断”(smash cut)并非某个导演一时灵感的产物,而是源于一系列实践中发现的效果——观众在何种转场方式下能更好地理解和感受故事。由此可见,电影语言的发展其实是一连串“发现”的累积,而非单一的“创造”。这一历史教训同样适用于产品设计领域。

许多现代产品之所以成功,是因为它们准确贴合了用户心中某种潜在的“心智模型”。消费者在使用产品时若感受到设计者和自己思维的共振,便会产生愉悦与认同感。例如,一款界面简洁直观的应用程序,令用户不需过多学习就能自然而高效地达成目标,这种体验体现出设计师对用户需求的深刻理解。相反,当产品设计不符合用户的预期操作逻辑时,便会导致挫折和流失。因此,产品创新应立足于对用户行为与期待的深入洞察。人类的偏好和使用习惯千差万别,且始终处于动态调整之中。

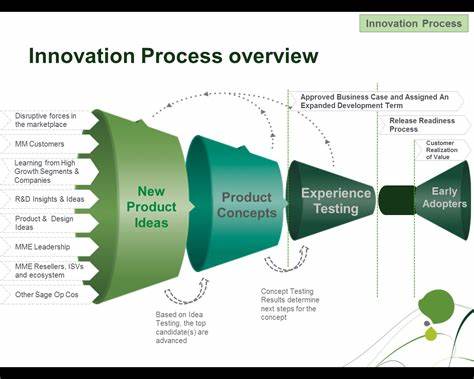

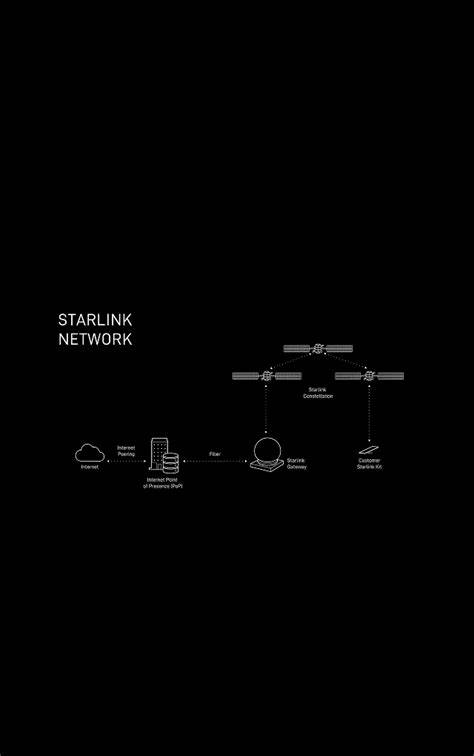

创新不可能简单地找到某个“理想形态”,更倾向于在复杂多样的用户群体及不断变化的环境中反复探索和验证。正如电影制作者若早期使用了不同的胶片配方和拍摄技术,或许能开辟出全新的电影语言体系,创新的空间往往受限于路径依赖,但也因此激发了更多发现的可能。将产品开发比作考古或制图,更能准确捕捉创新的实际状态。创新并非是炼金术式的奇迹,而是不断发掘和记录用户需求地图的过程。在这方面,科学与艺术的融合成为必要。产品开发中必须运用严谨的技术研究,确保技术的可行性与可靠性,同时通过细致的用户研究与观察,捕捉更难以量化的心理诉求和行为模式。

创新因此是一种结合逻辑、实证和直觉的复杂活动。现代产品开发体系借鉴了多种理论和方法,试图让发现过程更加系统化与科学化。例如,“Jobs to be Done”框架强调理解用户购买和使用产品背后的“任务”,即他们希望通过产品完成的具体目标。通过洞察这些任务,团队能够精准定位产品功能和价值主张。与此同时,绘制“用户旅程”帮助设计者识别用户与产品交互的每一步,找出痛点与机会,从用户视角优化体验。科技巨头Meta的实践也证明了创新更多是对社会趋势的发现,而非制造。

用户行为和文化潮流存在于社会广泛层面,平台只是捕捉并响应这些动态的工具。理解趋势的本质,才能有效设计出满足用户不断变化需求的产品。综上所述,产品创新的核心在于发现而非创造。它是一场由科学驱动、艺术启发的持续探索。产品设计师的任务不仅仅是研发新技术,更多是解读用户的内心世界,明晰他们未被满足的需求和潜在期待。只有将创新视为一种发现旅程,企业才能在激烈竞争中立于不败之地,打造真正契合市场且富有影响力的产品。

随着技术的进步和数据分析能力的提升,未来的创新方法也将日益精细化和多样化,产品创新的发现之路将更加广阔与深远。